スティーヴ・ウインウッドはイギリスのロック界で早くから神童とうたわれ、14歳にしてスペンサー・ディヴィス・グループを結成しました。

そこでヴォーカリスト兼キーボーディストとして華々しくデビューすることになります。

スペンサー・ディヴィス・グループとはギタリストのスペンサー・ディヴィスとヴォーカル、オルガンのスティーヴ・ウインウッド、その兄のベース担当マフ・ウインウッド、ドラムのピート・ヨークがメンバーでした。

アイランド・レーベルのクリス・ブラックウェルは地元クラブで演奏している彼らを見つけて、契約しました。

もうその時点でよほどクオリティの高い演奏をしていたものと思われます。

そのときは「マフ・ウッディー・ジャズ・バンド」というバンド名でした。

契約にあたり通常だとメインヴォーカルであるスティーヴがフロントで主役と思われがちです。

しかし人前で喋りたがるのがスペンサー・ディヴィスだけだったので、兄のマフが

「じゃあ、スペンサー・ディヴィス・グループにしよう。あいつにフロント任せてればオレらは寝ててもいいから」

ということでめでたくスペンサー・ディヴィス・グループとなったそうです。

その辺はどの国を問わず男友達の間ではあるあるな話でありますな。

「キープ・オン・ランニンング」で最初の1位をとって「ギミ・サム・ラヴィン」「アイム・ア・マン」などのヒットを飛ばしました。

そしてスティーヴ・ウインウッドは1967年4月に脱退してジム・キャパルディ、デイヴ・メイソン、クリス・ウッドとともに「トラフィック」を結成します。

トラフィックでの活動は1974年まで続きますが、途中1969年にクリームを解散したエリック・クラプトン、ジンジャー・ベイカー、そしてファミリーというバンドにいたベースのリック・グレッチとともにスーパーグループと言われた「ブラインド・フェイス」で1枚のアルバムを残しています。

流れ的にはブラインド・フェイス解散後にトラフィック再結成ということになりました。

あのジミ・ヘンドリクスでさえ1968年のアルバム「エレクトリック・レディランド」でゲストにウインウッドに来てもらった時は6歳ほど年下にも関わらず気を遣っていたとの話を聞いたことがあります。

ジミ・ヘンドリクスもウインウッドが大好きで評価しており、自身のバンドに迎えたいと思っていたそうです。

そして1974年にトラフィックは解散し、ウインウッドはソロとして再出発します。

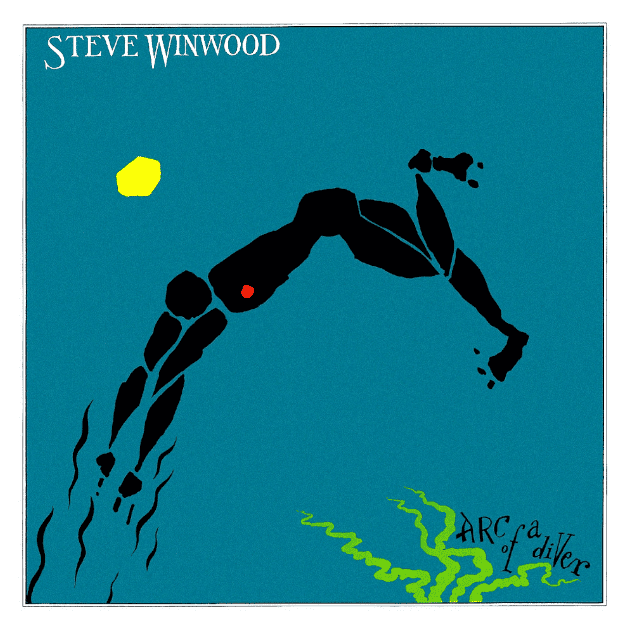

1980年、ソロとして初のヒットとなったセカンドアルバム「アーク・オブ・ア・ダイバー」をリリースします。

スマッシュヒットした名曲「ユー・シー・ア・チャンス」を収録した名盤です。

アルバムは一部共作はあるものの作詞、作曲、演奏、プロデュース、エンジニアと全てをこなしています。

アルバムジャケットはタイトルの「水に飛び込む人の弧」をデザインしています。

個人的な思い出として同じ時期のJ.J.ケイルの「シェイズ」にも通じる雰囲気を持っています。

でも「シェイズ」の洒落のジャケットと違ってこちらはトニー・ライトというトラフィックやボブ・マーリー、ザ・ミーターズなどのジャケットで知られているデザイナーの作品です。

極め付けはあのボブ・ディランの「セイブド」という悪名高い(?)ジャケットもこの人だそうです。

リリースは1980年12月29日です。

この日付からして1980年のリリースという契約だったのでしょう。

ウインウッドはきっと完璧主義なので、放っておいたらいつまでもアルバムが完成しなさそうです。

(勝手な憶測です)

このアルバムからウインウッドは多才なミュージシャンとして本来演りたかったスタイルを追求しながら現在まで活躍していくことになります。

中でもソロ期の一番のヒットといえば1986年の「バック・イン・ザ・ハイ・ライフ」となります。

このアルバムにおいては全て自分で演奏することなく外部の一流ミュージシャンを使いました。

結果、より外に向かって発散していくサウンドとなり、世界的なヒットとなりました。

これ以降もそのスタイルで質の高いアルバムをリリースしていきます。

スティーヴ・ウインウッドは音楽的に器用な人でメイン楽器はキーボードですが、ギター、ベース、ドラムと軽音楽に関係する楽器は一通り、いや普通以上に演奏できます。

テープレコーダーの発達に伴って多重録音が可能になるとレコードでは一人でバンド編成ができるため、そうやって曲を作り上げる人たちが現れました。

有名なところではトッド・ラングレン、マイク・オールドフィールド、ソロ時代のポール・マッカートニー、そしてこのスティーヴ・ウインウッドです。

面白く感じるのはそういう人たちの制作したアルバムはなぜか外に向かって開放的な感じはあまりなくなく、なんとなくこじんまりしたサウンドになっています。

体のビートが同じだとどんな楽器を演奏しても、なんと言いますかこういうまとまった感じになるんだなあと思ってしまいます。

だからつまらないということはもちろんありません。

別の意味での強いこだわりや奥ゆかしさを感じられます。

そういう意味でも従来、スティーヴ・ウインウッドは人に依存しないタイプでグループやバンドに固執していなかったように感じます。

「やりたいことは全部自分でやるから」という意志と余裕も感じられます。

ブラインド・フェイス時代が長く続かなかったのはスーパーグループであり、期間限定プロジェクト的な面があったのかもしれませんが、何より超有名なエリック・クラプトンとスティーヴ・ウインウッドはお互いに「このままではあいつは良さを出しきれない、お互いに気を遣って一歩引いてしまう」と考えたように思えます。

二人ともタイプは違えど共通しているのは相手に気を使うことができるということでした。

(勝手な妄想です)

それを証拠に二人とも不仲になることはなく、2000年以降はジョイントコンサートなどを行なっていい関係を続けています。

実はわたくし、若い頃はスティングとスティーヴ・ウインウッドの音域が高くハスキーな声は苦手でした。

しかしブラック・ミュージックにハマってしまうといつの間にか全く気にならないどころか、見直して逆に大好きになってしまったものです。

アルバム「アーク・オブ・ア・ダイバー」のご紹介です。

制作

スティーヴ・ウインウッド

リード・ヴォーカル、バッキング・ヴォーカル、プロフェット5、ミニムーグ、ヤマハCS80、ハモンドB3オルガン、スタンウェイピアノ、オベーションアコースティックギター、フェンダー・ストラトキャスター、アイバニーズ・マンドリン、ベースギター、マルチムーグ(ベースとして使用)、ハイマンおよびラドウィグのドラム、リンLM-1プログラミング、パーカッション、パーカッション、エンジニア、ミキシング

ジョン・「ノビー」・クラーク 追加エンジニア

ジョン・デント サウンド・クリニック(ロンドン)でのマスタリング

トニー・ライト アートワーク

フィン・コステロ フォト

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, While You See a Chanse ユー・シー・ア・チャンス

(作曲 ウィル・ジェニングス、スティーヴ・ウインウッド)

チャーチオルガンの調べで荘厳に始まります。でもエイトビートになるとチープなシンセが・・・なんて言ってはいけません。そこがいいところでもあります。シングルヒットしたスティーヴ・ウインウッドの代表曲の一つです。

誰も何も与えてくれない、あなた次第なんだ。というタイトル通りポジティヴな名曲です。

(ついでに言っとくと、なんだかなあという感じですが、この時代のプロモーションビデオに質を求めてはいけません)

2, Arc of a Diver アーク/オブ・ア・ダイバー

(作曲 スティーヴ・ウインウッド、ヴィヴィアン・スタンシャル)

この曲は愛の歌でメロディアスです。当時の音楽の流行のソウル・ミュージックを意識したような構成になっています。

ギターソロも聴けます。バッキングでは「もうちょっとキレのあるカッティングを」などと思いながら聞くのがオツというものです。(屈折しています)

3, Second-Hand Woman セカンドハンド・ウーマン

(作曲 スティーヴ・ウインウッド、ジョージ・フレミング)

こういうリズム優先の曲も全部自分で演奏してしまうのがすごいところです。

4, Slowdown Sundown スローダウン・サンダウン

(作曲 ウィル・ジェニングス、スティーヴ・ウインウッド)

鉄壁のバラードです。途中で何度か入る無音のブレイクがカッコ良すぎです。

オルガン初めキーボード関係のアレンジはさすがです。

5, Spanish Dancer スパニッシュ・ダンサー

(作曲 ウィル・ジェニングス、スティーヴ・ウインウッド)

イントロが始まるとタイトル通り、スパニッシュを感じさせます。ほのかに感じさせるところがまた憎いところです。

曲自体はこの後のアルバムに続いていくウインウッド節を感じます。

6, Night Train ナイト・トレイン

(作曲 ウィル・ジェニングス、スティーヴ・ウインウッド)

気合の入ったナンバーです。オスカー・ピーターソンで有名なジャズ・ブルーズのスタンダードがありますがその曲ではありません。もちろんなんらかの影響を受けてそうです。

人生を列車に見立てて力強いリズムで押していく8分近いウインウッド流の攻めの1曲です。

硬軟織り交ぜたこのアルバムは音楽性の広さを感じさせます。

7, Dust ダスト

(作曲 スティーヴ・ウインウッド、ジョージ・フレミング)

ラストを飾るにふさわしい、スローながら変幻自在のウインウッドです。

失った愛について、埃と思い出を掛けています。ただしここでは埃は懐かしいものであり、嫌なものではありません。

この人を聴いていると、なんと言いますかいつも「やりすぎない美学」を感じます。

コメント

自分のWinwood体験はWhile You See a Chanseからでした。当時は朝といったらこの曲、Walkmanのカセットの1曲目はこの曲でした。

その後ファーストソロをレコードで買ったのですがいまいちピンとこなくて、ただ最後の曲Let Me Make Something in Your Lifeはどはまりして、今でも最高だと思ってます。

その後トラフィックを聴くようになったら、ファーストソロが全部好きになりました。

自分が聞いた話では、クラプトンが彼の歌声に惚れ込みブラインドフェイスを結成したとか。

ジミヘンの話は知りませんでした。

よいくまさん様

コメントありがとうございます。ウインウッドは最近のナイン・ライヴスまで本当にクオリティが高いと思います。

曲を書いたり、演奏したりの才能はすごくあるのに、なんか驕り高ぶらないような姿勢が素晴らしいと思います。(ほんとのところは知りませんが)

またよろしくお願いします。