1970年にリリースされたマイルスの代表作の一つとされる「ビッチズ・ブリュー」です。

ついに電化マイルスは「マイルス・イン・ザ・スカイ」から始まって「ビッチズ・ブリュー」まで到達しました。

ここで一区切りつけて、マイルスはさらに試行錯誤を繰り返しながら次の段階を目指します。

ちなみに最近は「ビッチズ・ブリュー」という言い方が普通になりましたが80年代くらいまではみんな「ビッチェズ・ブリュー」でした。年配のジャズファンはいまだにそうおっしゃいます。

タイトル「あばずれの醸造」の意味は今もってわかりません。

リリース当時、このアルバムはそれまでのジャズのイメージを変えてしまいました。

このアルバムの出現で、ジャズは新しい方向に流れ始めます。

マイルス本人からすれば「マイルス・イン・ザ・スカイ」あたりから取ってきた手法の拡張なんでしょうが、なにせこのアルバムは評論家方面の評価も高く、一気に世界中で売れに売れてしまったのです。

今までのバップやソウルジャズ、フリージャズと違う質感のジャズが時代に受け入れられました。

そしてこのアルバム出現以降の1970年代は「ビッチズ・ブリュー」に惹かれるようにクロスオーバー、フュージョンというジャンルが出現し拡散していきます。

それは民族音楽なども取り入れて凄まじく範囲も可能性も広くなった音楽でした。

それらをうまく咀嚼して今までにないスタイルを生み出して成功する人も出てきました。

一躍時代を象徴する主流のジャズとなったのです。

当時、このアルバムを評して「ロックへの接近」「ポリリズム」「クロスオーバー、フュージョンの先駆け」などとうたっておりました。

また日本では不幸なことにそういうジャズ(クロスオーバー、フュージョン)はオシャレな音楽、生活スタイルとなっていました。

今思い出すと面白いのですが、急激にそういう「にわかジャズファン」が増えたことで従来のジャズ歴数十年、おしゃれでも最先端でもないハードコアなジャズファンは相当違和感を持っていたものと思われます。

私の知っている先輩たちは居酒屋で「ジャズはチャーリー・パーカーとかミンガスの “直立猿人” とか聞いてからフュージョンに行くべきだよなあ」と嘆いておられました。そこは私なんぞが話に加われる世界ではありませんでしたけど。

概してこういうことはいつの時代も繰り返されるものです。

私が聞き始めたのはリリースから10年ほど経った頃でした。私は20歳くらいでしたがジャズ好きの先輩に勧められたからです。「貸してやるから聴いてみな」「いやいやそんなにすごい、素晴らしいとおっしゃるものならば自分で買います」と言って大人の対応で買ってみたはいいものの、その時は全く良さがわかりませんでした。

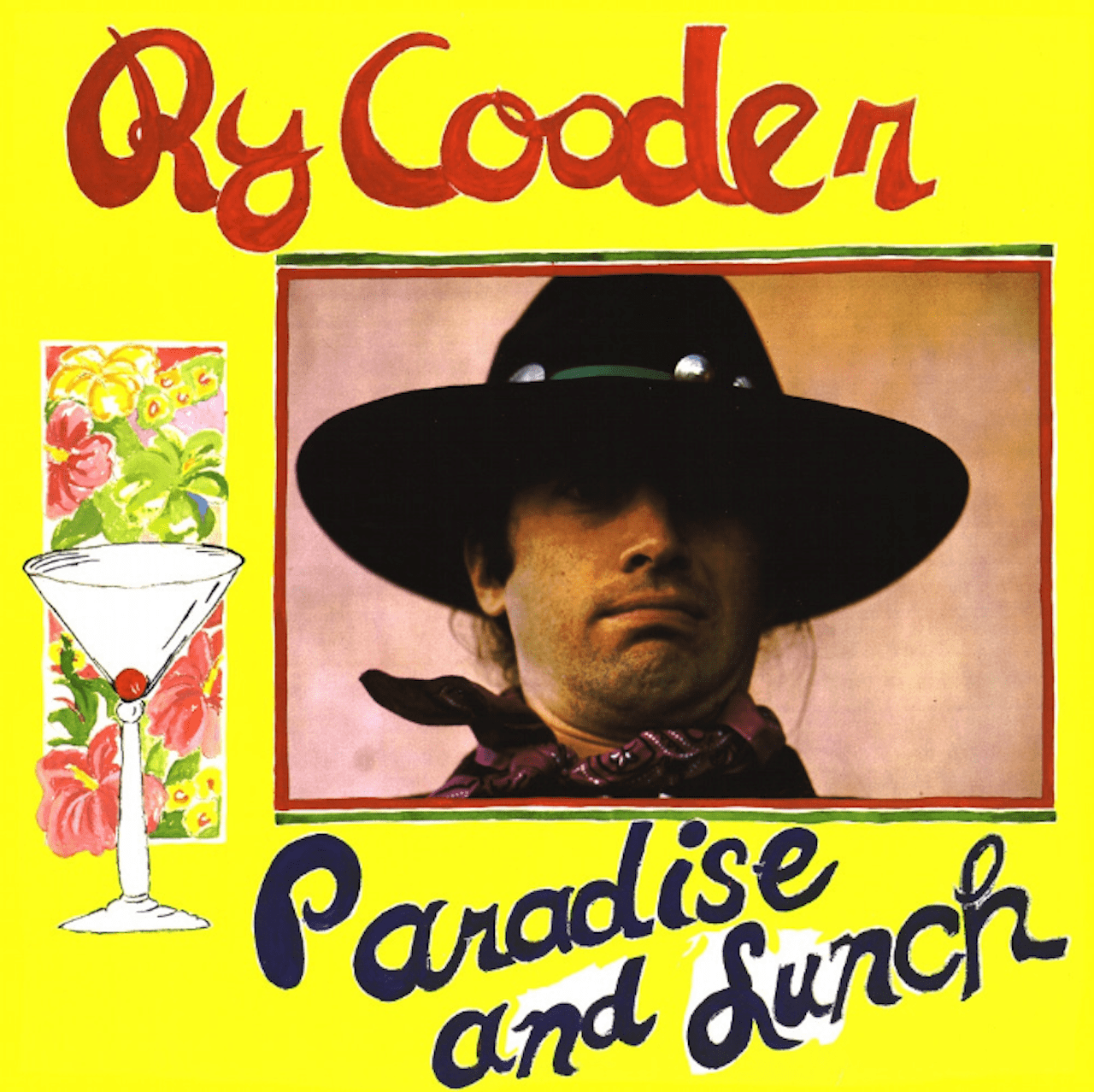

70年代からロックを聴いている私にはこれがロックとは到底思えませんでしたし、すでにクロスオーバー、フュージョンは世界的に流行っていましたが、「ビッチズ・ブリュー」は明らかに肌触りが違いました。おしゃれにもダンサブルにも感じられません。

そう詳しくはないものの数多のクロスオーバーとかフュージョンと言われるミュージシャンと比較しても共通する雰囲気をあまり感じられなかったのです。

この後、このアルバムがわかるようになるまでにはさらに10年ほど要します。というかちゃんと音にこだわって聞くようになってからやっといろんなものが見えてきました。

時間がかかりましたが「ビッチズ・ブリュー」、実は想像している以上にプリミティブなものだったのです。ようやく味わい方がわかりました。

マイルスの聞きどころはまずリズムです。今までの編成と違ってドラムス二人体制となりました。さらにパーカッションという編成で16ビートを刻みます。

テーマというべきメロディを持たない楽曲はすぐ混沌とした世界になりそうですが、そこはマイルスが手綱を締めてフラフラにならないように操ります。

この緊張ある浮遊感が他のミュージシャンのアルバムにはないところだと思います。

ちなみに日本でマイルスを語るには音楽評論家の中山康樹さんは外せません。

氏の「マイルスを聞け」という著書でビッチズ・ブリューについて「感動を絵に描いたような作品である、誰の耳にも聴きやすく、どんな初心者でもすぐ感動する場面がわかる、寅さんの映画みたいなものだ」とあります。

中山さんは著書から分かる通り、マイルスからビートルズからキース・ジャレットからボブ・ディランまで同列に語れる人なのです。ある意味すごく親近感を覚えます。(当然、実績からして私などとは見識のレベルが違いすぎますけど)

しかしながら年齢的なこともあるのでしょうが、私は20歳で買ってからビッチズ・ブリューを良い、すごい、傑作と思うまで10年以上かかった男なのです。

(実を言うと中山さんがあまり評価していなかった70年代のローリング・ストーンズの「スティッキー・フィンガーズ」から「ブラック・アンド・ブルー」までが私は一番好きです。また同じく評価されていないボブ・ディランの「ブラインド・ウィリー・マクテル」も傑作だと思ってます。一推しされる「ストリート・リーガル」は傑作ですが私的にはそれほど高いランクではありません。などと言いつつなんだかんだと中山さんは心底尊敬しています。あれほど視野の広い音楽評論家は他に知りません。2015年1月に亡くなられてしまいましたが、まだ62歳だったことを考えると惜しまれます)。

アルバム「ビッチズ・ブリュー」のご紹介です。

演奏

マイルス・デイヴィス トランペット

ウェイン・ショーター ソプラノサックス

ベニー・モウピン バスクラリネット

ジョン・マクラフリン エレクトリックギター

ジョー・ザビィヌル エレクトリック・ピアノ

チック・コリア エレクトリック・ピアノ

ラリー・ヤング エレクトリック・ピアノ Tr. 1,3

デイヴ・ホランド アコースティック・ベース

ハーヴェイ・ブルックス エレクトリック・ベース

レニー・ホワイト ドラムス

ジャック・デジョネット ドラムス

ドン・エイリアス ドラムス Tr. 5

ジム・ライリー パーカッション

曲目

*参考までに最後部にyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Pharaoh’s Dance ファラオズ・ダンス

最初からテーマのない展開を楽しむ曲と考えればわかりやすいのです。そして美しい瞬間がところどころに隠されています。マイルスのトランペットはほのかにアフリカを匂わせます。ドラムセットが左右で16ビートを刻みます。踊るリズムではなく頭の中で積み上がっていくリズムです。

2, Bitches Brew ビッチズ・ブリュー

思わせぶりに始まります。トランペットで出す低い音もいいなあ、とか思っていると場面が転換していきます。ドラムスはジャック・デジョネットがリズムを作りレニー・ホワイトはアクセントを入れていきます。途中1回最初に戻り、最後にまた戻って締めます。

3, Spanish Key スパニッシュ・キー

この曲は珍しく同じフレーズが頻繁に登場します。気合いの入れ方はロックのノリです。ジョン・マクラフリンはギターでしか出せないリズムのキレを出しています。ブレイクがあり、それを起点にギアチェンジするみたいでわかりやすいと言えばわかりやすい曲です。ところどころで一瞬自分も参加しているような気になれます。

4, John McLauglin ジョン・マクラフリン

ビッチズ・ブリューから派生した部分だそうです。今だから言えますが確かにこの曲がビッチズ・ブリューに組み込まれると浮いてしまいそうです。

5, Moles Runs The Voodoo Down マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥ・ダウン

この曲のドラムはベースのリズムをレニー・ホワイトが叩いています。このリズムも慣れると気持ちのいいものです。ジャムセッション的な曲です。

6, Sanctuary サンクチュアリ

最後はトランペットが綺麗な音でメロディを紡ぎます。全員フリーに音を入れてきますが曲調を損ねることなくトランペットの旋律をサポートしています。というかトランペットの旋律は何も変わらないのに他の楽器が勝手に盛り上げたりします。

マイルスは深い。急がずにゆっくり追いかけます。

思い出すのは1980年代、マイルスが演奏をやめてもう引退するのではないかと言われていた時期、職場の先輩がこう言ったのを覚えています。「マイルスはもう引退するかもな。時代を先取りして、新しいものを次々と取り入れながら変わって行ったけど、最後までブルーノートスケールは捨てなかった」・・・深い

コメント