1950年代に開発されたLPレコードとともに爆発的に展開する音楽、それがジャズというジャンルです。その中でも特に黒人ミュージシャンの間で一目おかれている存在、憧れとなっている人物がいます。それがデューク・エリントンです。

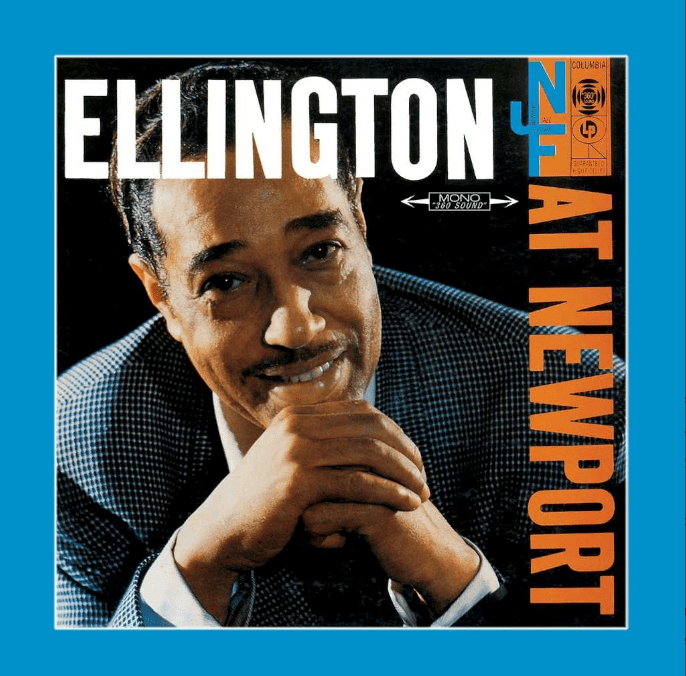

そして今回ここでご紹介するのはそのデューク・エリントンが1957年にニューポート・ジャズ・フェスティバルでのライブの記録です。エリントンの膨大なカタログの中でも特に評価の高い名盤です。

サー・デューク・エリントンはビッグバンド・ジャズの人ですが、ジャズの主流がスウイング、ビ・バップ、ハードバップ、モード、フリー、フュージョン、クロスオーバーなどと変化していっても彼の名声が揺らぎ、廃れるようなことにはなっておりません。

昔からジャズ界隈では曲者と言われるチャールズ・ミンガスや自己追求型ジョン・コルトレーンと素晴らしいアルバムを共作したり、マイルスからも曲のタイトルにされるなど影響力は相当なものです。(アルバム「ゲット・アップ・ウイズ・イット」のオープニング曲「He Loved Him Madly」はエリントンのコンサートが終わる時のキャッチフレーズだった「We Love You Madly」をもじって敬意を表したものです)

「全てのジャズ・ミュージシャンはひざまずいてデューク・エリントンに感謝するべきだ」とも言っています。

ソウルではスティーヴィー・ワンダーがそのものズバリの「サー・デューク」という曲を作っています。

このように音楽界では重要人物ですが、軽音楽のポップス、ロックファンからはどういう存在でしょうか。

私の今までの感覚で言わせてもらいますと、若い頃はエリントンなどにはまず興味がありませんでした。

デューク・エリントン、カウント・ベイシー、グレン・ミラーなどのビッグバンド・ジャズは名前はよく聞くものの非常にとっつきづらいものだったのです。

そういう大編成、集団で披露するものの良さは認めますが、少人数で演るほうがより個性が感じられます。

ヴォーカリストが中心だったり、少人数のバンド編成の方が個性が現れて面白いと感じるのです。

そういう音楽の聞き方をしてきました。

そういう意味でもロックのスリーピース・バンドやジャズのトリオなどこそ何よりも最小の編成で挑戦する姿勢とクリエイティブな意志がが感じられていい、などと思っておりました。

デューク・エリントン楽団などのビッグネームは知ってはいましたが、自分から積極的に聞くことはありませんでした。

でもなぜ、何故にカウント・ベイシーとかデューク・エリントンはこれほどまでにミュージシャンを惹きつけるのか、と思った時に

「ニューポートのエリントン楽団のサックスソロはすごい、あの熱さはハードバップの比ではない」

「ベイシー楽団のギタリストは絶対ソロをとらず、フォービートのリズムを刻むだけだが、それでもすごい存在感なのだ」

というような逸話を聞きました。

そうです、単純にそういう超がつくほどの個性が感じられる逸話には弱いんです。

そしてまたブルーノートの名盤「鳩のサド」で有名なサド・ジョーンズの「マグニフィセント・サド・ジョーンズ」を聞いた時です。

サド・ジョーンズのトランペットの音はリー・モーガンやマイルス・ディヴィスとは違っています。

なんといいますかそういう人たちのように自己主張が強いのではなく、トランペットという楽器本来の音の良さ、音色の深さと歌心を出そうとしているように思えたのです(個人の感想です)

そして解説を見るとサド・ジョーンズという男は長らくカウント・ベイシー・楽団のトランペッターでした。

そしてエリントン楽団の重要人物、サックスのジョニー・ホッジズを聞いた時も同じ感覚でした。

なるほどジャズにはこういうアプローチもあるのかと改めて認識した次第です。

カウント・ベイシー楽団のサド・ジョーンズやギタリスト、フレディ・グリーンはひとまず後に回すとして、まずは巨匠デューク・エリントンについてお話ししたいと思います。

といいつつもエリントンの音楽、生涯、業績についてはブログで語れるほど浅くはありません。まして昨日今日エリントンを聞き始めたような私が語るのもそれはもう失礼な話となってしまいます。

ここでは “いちロック、ブルーズ、ソウルファン” がエリントンについて発見、体験したことをまとめようと思います。

さて、たとえばギターは小さなオーケストラとか、ピアノは一番音域が広く全ての楽器をカバーできると言われます。

よってギターやピアノは演奏能力さえあれば、一人だけでもかなり幅の広い表現をすることが可能と思わせてくれます。

その観点からいえば、というか見方を変えれば、きっとオーケストラとは指揮者のソロ演奏なんです。

各演奏者は指揮者の体の一部でしかありません。しかしそこには個性は十分に存在し、オーケストラは演奏しやすい楽器であったり、簡単に良い音が出る楽器だったりするのです。

さらに、さらに、もしかしたら今風に考えれば指揮者はDJなのかもしれません。

はい、そんなこんなでデューク・エリントンが身近に感じるようになりましたでしょうか。

(はっきりいってどうでもいいような話でもあります)

そう感じた人がまずデューク・エリントンの最初に聞くべきアルバムがこの「エリントン・アット・ニューポート」です。

1956年7月に開催されたニューポート・ジャズ・フェスティバルの非常にエキサイティングなライブで録音も良い状態です。

ここで一つ注意していただきたいのはビッグバンドのホーンの音はハードバップやフリージャズで聞かれるようなブキャブキャ、フゴフゴとツバを垂らしながら絶叫するような音ではありません。(それも好きですけど)あくまでオーケストラ、楽団の中の音です。

また、ライブ録音でもこの時代はマルチ録音などありませんでした。

なので各楽器ごとにマイクを立ててオンマイクで録音ということはできません。数本のマイクで全体を録るといったものです。

ソロになったら前に出てマイクに近づいてレベルを上げるということが当たり前の時代です。

その辺は今のライブ録音とは違いますのでご理解願います。

プロモーターのジョージ・ワインはこの時の模様を

「エリントンのキャリアの中で、最高のパフォーマンスだった。ジャズのこれまで、そしてこれからもあり得る全てを象徴していた」

と語っています。

これ以降、1960年代以降に出てくる全ての音楽の要素があった。ということだと思います。

(ここでは、それ本当か?絶対か?などと無粋なことを言ってはいけません)

ライブの模様はコロンビア・レコードによってレコーディングされ、4ヶ月後に発売されました。そして後世に語り継がれる名盤となります。

ここからデューク・エリントンはキャリアを加速させ、亡くなる1974年まで第一線で活躍することとなります。

1996年、ラジオ放送局ヴォイス・オブ・アメリカのアーカイブで発見されたテープにより、 1956年のアルバムが実際にライブ録音と、後付けで追加した拍手などを混ぜたスタジオ演奏で捏造されたことが明らかになりました。

1956 年の録音のうち、実際にライブで録音されたのはわずか約 40 パーセントでした。

理由は、エリントンがリハーサルが不十分でフェスティバルで演奏した曲はリリース基準に達していない、と感じたためであり、レコードで発売するならより良いバージョンをテープに録音してリリースしたいと考えていたためであるとのことです。

プロデューサーのジョージ・アヴァキアンはエリントンの要望に従い、バンドはフェスティバル終了後すぐにスタジオに入って、スタジオバージョンとライブパフォーマンスの一部をミックスしました。

ゴンザルベスが間違ったマイクに向かって演奏していたため、録音テープでは完全な状態で聞こえないことが多かったという事実を隠すために、オリジナルの音源にダビングされました。(録音マイクには入らなかったが場内にはちゃんと聞こえていたということです)

まあ今となってはですが、ライブアルバムに後で手が加えられることは1960年代以降は当たり前の話となっており、歓声を追加したりソロやヴォーカルを録り直したりは普通です。作品の完成度が上がるのならそれもありというところです。

アルバム「エリントン・アット・ニューポート」のご紹介です。

演奏

デューク・エリントン ピアノ

キャット・アンダーソン トランペット

ウィリー・クック トランペット

レイ・ナンス トランペット、ボーカル

クラーク・テリー トランペット

クェンティン・ジャクソン トロンボーン

ローレンス・ブラウン トロンボーン

ジョン・サンダース トロンボーン

ブリット・ウッドマン トロンボーン

ジョニー・ホッジズ アルトサックス

ラッセル・プロコープ アルトサックス、クラリネット

ポール・ゴンザルベス テナーサックス

ハリー・カーニー バリトンサックス

ジミー・ハミルトン クラリネット

ジミー・ウッド コントラバス

アル・ルーカス – ベース

ジミー・グリソム – ボーカル

サム・ウッドヤード ドラムス

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

また最後部にyoutube音源コンプリート版エリントン・アット・ニューポートをリンクしておきます。

01, Father Norman O’Connor Introduces Duke & The Orchestra

ノーマン・オコーナー牧師による紹介とエリントンの挨拶と曲紹介です。

02, Festival Junction フェスティバル・ジャンクション

淡々と始まって徐々に音が厚くなっていきます。各ホーンの鳴りが綺麗でハードバップとは違います。

03, Blues to Be There ブルーズ・トゥ・ビー・ゼア

ピアノで奏でるブルーズです。エリントンならではのベタにならないブルーズの世界です。途中、4分30秒あたりでブレイクして「サンキュー」という声が聞こえて終了かと思いきや、また始まります。

04, Newport Up ニューポート・アップ

始まるとこれもブルージーな曲かと思いますが、ドラムに合わせてアップテンポに変身します。ハードバップの熱気を感じさせる演奏です。演奏が終わるとお客さん大興奮。

05, Jeep’s Blues ジープス・ブルーズ

ゴージャスな感じのブルーズです。バックのエリントンのピアノがまた深い。この人は普通ではないと感じさせてくれます。

さて、場が温まってきたところでいよいよ次の曲です。

06, Diminuendo and Crescendo in Blue ディミニュエンド・アンド・クレッシェンド・イン・ブルー

はい、このアルバムのハイライトです。

主役はコンダクターであるエリントンではなく、アナウンスされるテナーサックスのポール・ゴンザルベスです。

曲が始まると4分を過ぎたあたりから(youtube音源では3分50秒あたり)ゴンザルベスの世紀のソロが始まります。普段のエリントンの指揮と違って1コーラス、2コーラスとソロが長くなっていきます。

エリントン師匠、煽ります。

ゴンザルベスはそれに応えるようにファンキーなソロを続けていきます。

6分を過ぎたあたりからお客さんも立ち上がって踊り始める人が出てきたようです。

エリントン師匠、さらに煽ります。

ゴンザルベスのソロが7分を過ぎるとファンキー度合いがさらに増してきます。サックスソロに高揚してもう観客全員トランス状態です。

9分を過ぎたところでやっとエリントン師匠がピアノで「次のワンコーラスで締めろ!」と指示を出します。

ゴンザルベスはロングトーンを駆使して最後の仕上げにかかります。

もうすでに会場全体が今まで見たこともないような集団トランス状態です。

10分過ぎてようやくソロが終わります。

この後、楽団全員で曲のまとめに入ります。トランペットのキャット・アンダーソンなんかはかなり気分が昂っているらしく、いつもより10dbほど高い音圧でレッドゾーンを振り切った音を出しています。

(以上、全て私感です)

今聞いていても音楽でしか表現できない素晴らしい瞬間です。

07, Take the ‘A’ Train A列車で行こう

超がつくほど有名なエリントン・スタンダードですがこうやって聞くと本当に複雑な名曲だなあと思います。

08, Sophisticated Lady ソフィティケイテッド・レディ

いろんなバージョンがありますが元は1933年にデューク・エリントンによって書かれたインスト曲です。ここではタイトル通り、洗練された雰囲気のアレンジです。

09, I Got It Bad (and That Ain’t Good) アイ・ガット・イット・バッド(アンド・ザッツ・エイント・グッド)

物語を見ているような何かとイメージを掻き立ててくれる曲です。

10, Skin Deep スキン・ディープ

大人数楽団による大団円です。ここはドラムが中心で、途中ドラムとホーンによる掛け合い、コール・アンド・レスポンスがあり、最後はドラムソロでこれでもかと盛り上げて終わります。

ニューポート・ライブのコンプリート版です。

コメント