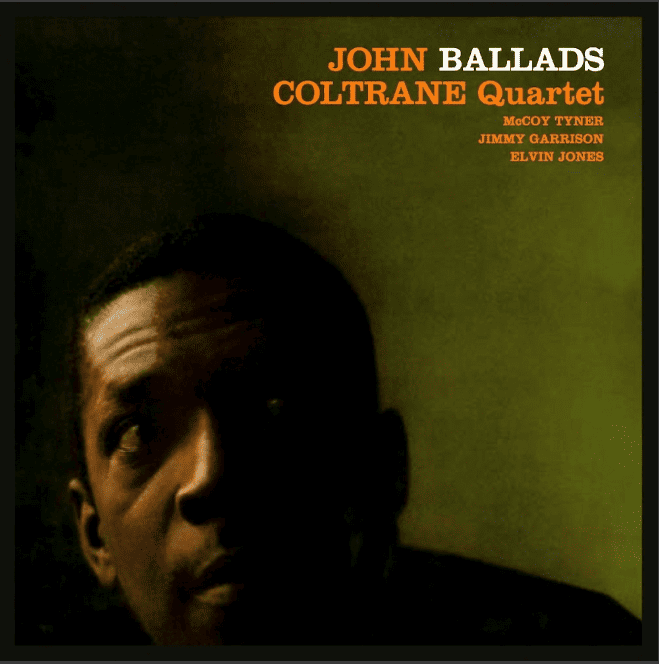

多分、コルトレーン作品の中で一番有名、一番売れた、一番聴きやすいと思われるコルトレーン1963年のアルバム「バラード」のご紹介です。

最近はバラッドという言い方も普及していますが、ここはユニバーサル・ミュージック・ジャパンの表記に合わせます。

ジャケットも格調高く、中身の演奏については、今までと違ってジャズでは当たり前の長尺のアドリブパートなんてありません。全て2、3分で終わるような作りです。

アルバムの時間も31分49秒とこれまた破格の短さですな。

ここではコルトレーン以外のほかのメンバーはコルトレーンのサポートに徹しています。

たまにソロもとりますが各人ほかのアルバムのように推しが強くなく、あくまで主旋律に戻るための導入部というふうに聞こえます。

特に日本においてはこのように、(ある意味)聞きやすい、わかりやすい(と思われる)ジャズは大好評でした。

この時期のコルトレーンは、すでにマイルス・デイヴィス・クインテットをはじめとしてバラード演奏は得意としており、その評価も高いものがありました。

でもここではもっと重要なことがあります。インパルス期のアルバムということです。

時代的にもコンルトレーンのスタイル的にもすでにハードバップの時代ではありません。

この時点でコルトレーンはマイルス・デイヴィスのクインテットでモードを経験し、ソロのアトランティック期でシーツ・オブ・サウンドと言われた、音を散りばめたようなやたらと音数の多い演奏をする(すごいことなんですが)技法をモノにしてきました。

そして1963年のこの時期にはデューク・エリントン、およびジョニー・ハートマンと一枚づつアルバムを残しています。

リリースはデューク・エリントンと共演したアルバムと同月です。

その後ジョニー・ハートマンとのアルバムをリリースしています。

ここでのコルトレーンは自分の目指す方向と、音楽の、特にメロディについてここで再確認をしているように感じます。(個人の解釈です)

日本で(世界でも、かもしれませんが)言われている有名な逸話があります。

このアルバムを録音するためにスタジオに集まったのではなく、この日に限ってコルトレーンのマウスピースの調子が悪くて早いフレーズが吹けなかったので、仕方なくバラードを演奏した。というものでした。

ジャズあるあるの話ですが、実際はプロデューサーのボブ・シールのよりファン層を広げようと提案したとのことです。

個人的にはそれもちょっと疑問です。

あのコルトレーンがそんなことを言われて「はい、わかりました。僕はファン層を広げるためにスタンダードをたくさん録音して、できるだけあなたの意に沿うようなアルバムを作ります」とは絶対にならないと思うのです。

だってマイルスのバンドで一緒に演っていたくらいですから。

マイルスと一緒に活動してきた人達はそういう社交辞令とか大人の対応を、なんて社会人としてあたりまえのことはとうの昔に忘れています。(個人の勝手な感想です)

そしてまたまたよく言われることとして「これからジャズを聞いてみようという初心者にピッタリ」というキャッチフレーズです。

これにも異論があります。

・・・それでは自称ジャズ好きという人はなんとなく恥ずかしくて聞けなくなってしまうではないですか。

確かにあのジョン・コルトレーンが情感たっぷりにスタンダードを吹いています。

しかもここではアドリブなんて無いとは言いませんが、極力押さえてひたすらメロディをいかに綺麗に表現するかという演奏なのです。

アグレッシブな演奏では無いのでとっても聴きやすい、BGMにも最適という作りになっております。

でも考えていただきたい。

あのアドリブが最も難しいと言われ、最も恐れられている「ジャイアント・ステップス」などでこれ以上ないくらいヘンテコなコード進行などにチャレンジしてきた、そしてシーツ・オブ・サウンドと言われる音を一気にばら撒いたかのような表現をしてきた男の演奏するバラードなのです。

ここで聞こえる音の何十倍、何百倍の音がコルトレーンの頭の中では鳴っていると思われます。

そこで厳選された音のみをピックアップして出しているようです。

そういう、人によっては聞こえる音以上の音数を感じられるアルバムなのです。(個人の見解です)

デューク・エリントンと「イン・ア・センチメンタル・ムード」で共演した時期とほぼ同じです。

多分コルトレーンはここでデューク・エリントンと共演したことにより「メロディとは」「音楽とは」を再確認しなければならないと思ったのではと推測されます。

あのアルバムではエリントンは「おい若いの、録り直しはなしだからな」」とコルトレーンにいったそうです。

確かによく聴くとタイミングとか音程がジャストでない部分もあったりして、練習を重ねて練り込んだ演奏ではありませんが、凛とした緊張感あふれる美しい演奏なのです。

それがこの「バラード」にもつながっています。

1曲「オール・オワ・ナッシング・アット・オール」を除いてほかは全て1テイクで終了したそうです。

まず基本のメロディを演奏する。そこには今までのコルトレーンの経験によってほかの人とは違う、彼にしか表現し得ない、ましてや初心者にはわからない奥行きが表現された。

それがここで表現された音楽のような気がします。

このアルバムを聴くたびに次のようなことを連想します。

・ベテランの寿司職人が、初心に戻って卵を握る

・釣り名人が、ふと近所の小川で鮒を釣る

・パコ・デ・ルシアさんが弾く「禁じられた遊び」

・落語の名人、三代目 古今亭志ん朝さんの「寿限無」

・アインシュタインが中学生相手に3平方の定理を教える

いや、なんかそれ違うぞ。

アルバム「バラード」のご紹介です。

演奏

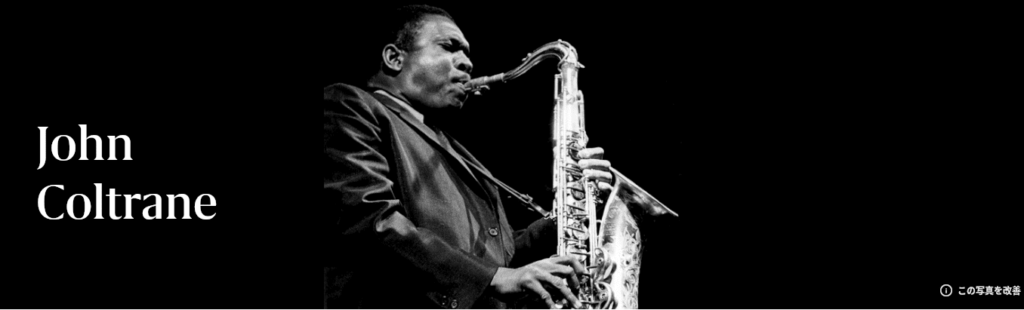

ジョン・コルトレーン テナーサックス

マッコイ・タイナー ピアノ

ジミー・ギャリソン ベース

エルヴィン・ジョーンズ ドラムス

レジー・ワークマン ベース(Tr.7)

プロダクション

ボブ・ディール プロデューサー

ルディ・ヴァン・ゲルダー レコーディング・エンジニア

ジム・マーシャル フォト

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

(デラックス・エディションです。オリジナル・アルバムは8曲までとなっております)

1, Say It (Over and Over Again) セイ・イット

(作曲 ジミー・マクヒュー)

このアルバムを象徴するような凛々しさを感じるメロディと演奏です。

コルトレーンがこの曲を有名にしたという側面もあります。

この曲は昭和の日本人ならみんな知ってそう、なんて思っていたらサントリーのコマーシャルで使われていたんですね。個人的な記憶では洋画ロードショーの番組のテーマかと思っていましたが違いました。

2, You Don’t Know What Love Is ユー・ドント・ノウ・ホワッツ・ラブ・イズ

(作曲 ジーン・デポール)

出だしからすごくて、最初の数小説ですごい説得力を感じます。

時代を超えていろんなミュージシャンにカバーされているスタンダードです。

よくきくとエルヴィンのリズムがまたすごいんだよねえ。

有名なところではソニー・ロリンズが「サキソフォーン・コロッサス」でカバーしています。

これについては個人的にコルトレーンに方が素晴らしいと感じます。

優劣ではありません。逆にコルトレーンには「おいらは老カウボーイ」の名カバーはできそうもありませんので。(演らないって)

3, Too young to Go Steady トゥー・ヤング・トゥ・ゴー・スタディ

(作曲 ジミー・マクヒュー)

なんのケレン味もなくいきなり歌から入る感じです。

コルトレーンのサックスは朗々と歌います。

マッコイのピアノは遠くでサポートしています。一応ソロも演奏してくれます。

途中のピアノとドラムのリズムの絡みが面白いのです。

4, All or Nothing at All オール・オワ・ナッシング・アット・オール

(作曲 アーサー・アルトマン)

ベースのジミー・ギャリソンとドラムのエルヴィン・ジョーンズが化け物の片鱗を見せてしまいます。

そうかやっぱり普通ではいられないのかと感心してしまいます。

ドラムソロでフェイドアウトしていきます。

5, I wish, I Knew アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー

(作曲 ハリー・ウォーレン)

マッコイ・タイナーのピアノに始まり、コルトレーンが饒舌に歌います。ちょっとコブシを入れたりします。

マッコイ・タイナーらしい感覚でバックをつけていきます。

ピアノソロが終わった後のコルトレーンはちょっと迷って音を探しているようなフレーズを入れてくるのですが、これわざとなのか。

6, What New ホワッツ・ニュー

(作曲 ボブ・ハガート)

ジャッキー・マクリーンの名カバーもありますが、比べてここではバラードに徹しています。

ピアノで始まりドラムのエルヴィン・ジョーンズが静かに煽ってきます。

最後はマッコイ・タイナーがもうちょっとピアノを弾きたそうな雰囲気を出しながらもフェイドアウトしてしまいます。

7, It’s Easy to Remember イッツ・イージー・トゥ・リメンバー

(作曲 リチャード・ロジャース)

バラードでしかも間を活かした演奏です。何気にベースも歌っています。

こういうメロディを活かした音数の少ないアンサンブルも最高です。

8, Nancy ナンシー

(作曲 ジミー・ヴァン・ヒューゼン)

安定のコルトレーンです。

詳しいことは分かりませんがなんとなくこの曲は初めの方に演奏されたような気がします。

フレーズの端々にまだ音の多さが残っています。そしてそこからトラック3「トゥ・ヤング・トゥ・ゴー・スタディ」にまとめに行ったような気がするのです。

コメント