ニューオリンズは音楽の都と言われ、ブルーズの発祥やジャズの発祥、さらにはロックンロール、ロックの発祥の地と言われます。

しかし正直なところ、B.B.キングやエリック・クラプトンを聞いてもニューオリンズは感じませんし、マイルス・ディヴィスやキース・ジャレットの残している音楽にはニューオリンズを感じるところはほとんどと言っていいほどありません。

ましてやピンク・フロイドやヴァン・ヘイレンに・・・し・つ・こ・い・もういいか。

かようにアメリカン・ミュージック発祥の地と言われているニューオリンズですが知れば知るほどにニューオリンズの音楽にはオリジナリティを感じるのです。

発祥と言っても原型みたいのもので、アフリカから持ってきた文化にキリスト教などのヨーロッパ文化やフィールド・ハラーと言われる労働歌、祭りの音楽などをを掛け合わせてできたようなものなのです。

ニューオリンズは偉大な音楽家を多数輩出しています。

有名なところではルイ・アームストロング、ファッツ・ドミノ、アール・キングなどに始まり、独自の作曲能力を持つアラン・トゥーサンやドクター・ジョンなどにも引き継がれていきました。

その1960年代からニューオリンズの伝統を引き継ぎつつ独自の音楽を作ってきたアラン・トゥーサンとドクター・ジョンに師匠ともいうべき強力な影響を与えた音楽家がいました。

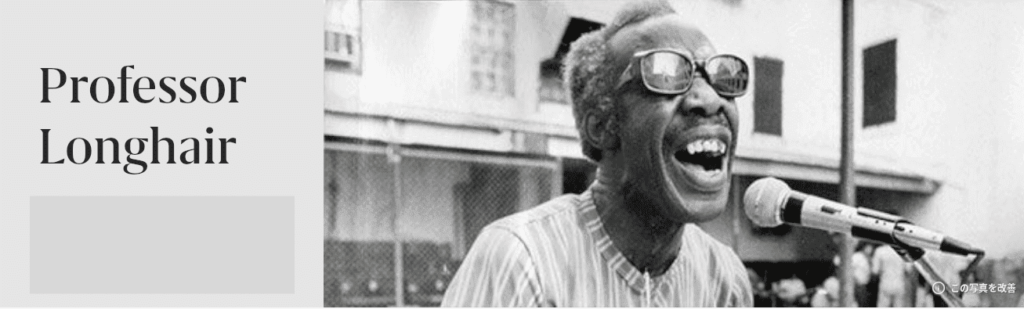

ニューオリンズ音楽の重鎮、なぜかロック界のバッハとも言われた、通称“フェス”、ことプロフェッサー・ロングヘアーです。

まず名前からして奇妙な人です。

直訳すれば「長髪教授」となるのですが、残っている写真を見てもそういうイメージはありません。

そして生い立ちです。

プロフェッサー・ロングヘアーことヘンリー・ローランド・バードはルイジアナ州の東の外れにあるボガルーサという街に生まれました。

バードは若い頃はニューオリンズ一の繁華街、バーボン・ストリートでタップダンスなどの大道芸でチップをもらっていました。

ボクサー、料理人、カードギャンブラーなどもしていたそうです。(すごい時代、すごい話です)

そのうちにギターとピアノを覚えて民間植林治水隊の集まるところでピアノを弾いて稼ぎようになりました。

独特なピアノ演奏スタイルは、小さい頃に鍵盤がいくつか欠けている楽器で習ったからだそうです。

(はいはい、これは流石に信じられません)

1948年にはニューオリンズでミュージシャンとしてのキャリアを開始しました。

名前の由来について話をまとめると、カレドニア・クラブというお店で演奏していたディブ・バーソロミューが休憩しているときにローランド・バードがピアノを弾いたら大喝采でした。

結果、バーソロミューはクビになってしまい、代わりにローランド・バードがバンマスとなったのです。

この時のバンドのメンバーが全員長髪だったので、オーナーのマイク・テシトーレという人がプロフェッサー・ロングヘアーという芸名をつけて「プロフェッサー・ロングヘアー・アンド・フォー・ヘアーズ」というバンド名にしたそうです。

ちなみにデイヴ・バーソロミューもファッツ・ドミノとの活動で名を上げR&B、ジャズの世界では実績のある、評価の高いミュージシャン、バンドリーダーです。

1950年にロイ・バード・アンド・ヒズ・ブルーズ・ジャンパーズという名義で自作の「ボールド・ヘッド」をレコーディングしてヒットさせました。

他にも後に彼の十八番でニューオリンズ・クラシックとなる「ティピティーナ」やニューオリンズの祭典マルディ・グラのテーマ曲となった「マルディ・グラ・イン・ニュー・オリンズ」もレコーディングされましたが、この時点では全くヒットしませんでした。

プロフェッサー・ロングヘアーはそのまま1960年代の終わりまで不遇の音楽生活を送ります。

1964年に「ビッグ・チーフ」がヒットはしたものの目立った活動はなく、ほとんど引退状態ででした。

またカード・ギャンブルの世界に入り浸ったりレコード店のゴミ清掃員をやったりしていたようです。

そういうフェスにも1970年代に2度目の運気の波がやってきます。

世の中はポップス、ジャズ、ロックなどの大衆音楽が熟成され、それに合わせてルーツミュージックやワールド・ミュージックが見直されてきました。

そういう折に「ニューオリンズ・ジャズ&ヘリテイジ・フェスティバル」という大イベントに1971年から毎年のように出演するようになり、また脚光を浴びるようになりました。

他にも1973年のモントルー・ジャズ・フェスティバルにヘッドライナーとして出演したり、1975年にはポールマッカートニー主催のパーティに呼ばれたりしています。

このパーティーはクイーン・メアリー号で開催されました。

CCRで有名な「プラウド・メアリー」のことです。

レコーディングされてアルバムとしてリリースもされています。

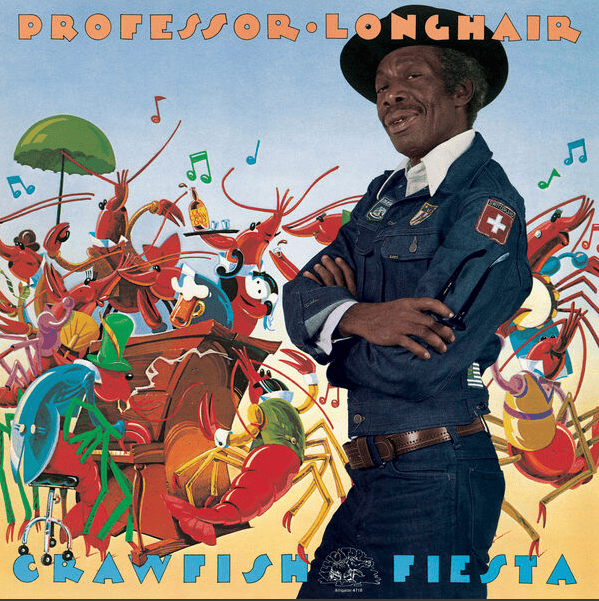

1979年、フェスはシカゴのアリゲーター・レコードと契約しこの「クラウフィッシュ・フィエスタ」をリリースします。

このアリゲーター・レコード(アリゲーター・レーベル)とはブルース・イグロアという大学生がハウンドドッグ・テイラー・アンド・ハウスロッカーズというとっても下世話でいかがわしい・・じゃなかったとっても素敵なブルーズバンドのレコードを作りたい一心で1971年にレーベルを立ち上げ、結果大成功したレーベルです。

プロデュースはニューオリンズの音楽を生涯続けたマック・レベナックことドクター・ジョンでアルバムではギターも演奏しています。

プロフェッサー・ロングヘアーの音楽を知り尽くした内容の素晴らしい、さらに時代はすでに1980年ということもあって高音質なアルバムとなっています。

しかし主役のフェスは残念なことにアルバムリリース前日の1980年1月30日、就寝中に心臓発作で亡くなってしまいました。

享年61歳でした。

このアルバムを聴いても体調が悪い様子は伺えません。

というか音質もぐんと良くなって今まで以上にのびのびと演奏しているように感じます。

アルバムジャケットは正装した姿でフェス史上最高におしゃれでカッコよく決めてくれています。

この格好同じくルイジアナ出身のクラレンス・ゲイトマウス・ブラウン様に通じるものを感じるのは私だけでしょうか。

(ゲイトマウス・ブラウンはルイジアナ出身、テキサス育ちですが)

タイトルの「ザリガニ祭り」の通りザリガニのカラフルなイラストもいい感じです。

プロフェッサー・ロングヘアーのピアノの演奏は何と言いますかいつも通り下世話な下町ピアノです。

激しいリズムで進んでいるかと思いきやいきなりメランコリックで繊細なメロディをぶち込んできたりします。

歌い方も独特でこれまた下世話で芝居がかったような歌い方です。

全てにおいてニューオリンズの下町の風情を醸し出しています。

この強烈な個性は一度触れると忘れられなくなり、定期的に聴かないと精神の安定とか自律神経の維持ができなくなったりするのです。(そんなことはありません)

アルバム「クラウフィッシュ・フィエスタ」のご紹介です。

演奏

プロフェッサー・ロングヘアー ピアノ、ヴォーカル

ドクター・ジョン ギター

トニー・ダグラディ テナーサックス、ホーンアレンジ

アンドリュー・キャスロー テナーサックス、ホーンアレンジ

ジム・ムーア バリトンサックス

アルフレッド・ウガンダ・ロバーツ コンガ

ジョニー・ヴィダコヴィッチ ドラムス

ディヴィッド・リー・ワトソン ベース

マック・レベナック アシスタント・プロデューサー

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Big Chief ビッグ・チーフ

ニューオリンズ・クラシックです。作者はアール・キングですがフェスのレパートリーとして有名です。フリーキーな口笛に乗っていかがわしい、演技じみたフェスのヴォーカルが入ってきます。

口笛といってもビリー・ジョエルの「ストレンジャー」のようなかっこよさは微塵も感じられません。1965年のシングルではアール・キングが口笛を吹いていました。

ブルーズ形式ですがこのフレーズをハードにギターで決めたのがスティーヴィー・レイ・ヴォーンの「スカットル・バッティン」です。(勝手な解釈です)

2, Her Mind is Gone ハー・マインド・イズ・ゴーン

自作の曲で失恋の歌であるにも関わらず良いノリで歌います。

曲の構成はシンプルながら一筋縄ではいかないピアノによって奥行きが深くなります。

3, Something On Your Mind サムシング・オン・ユア・マインド

Big Jay McNeelyという人の作でソウルフルに歌い上げます。

ここでも全体に漂う気取りのない下町感がいい感じです。

4, You’re Driving Me Crazy ユア・ドライヴィング・ミー・クレイジー

フェスの作で変幻自在の曲調とヴォーカルです。

よく言われるルンバ、マンボ、カリプソなどを感じさせます。

5, Red Beans レッド・ビーンズ

マッキンリー・モーガンフィールドことマディ・ウォーターズ大先生の曲です。

シカゴ・ブルーズっぽくはありませんがロックンロール調のアレンジで飛ばします。

ロックンロール・ピアノがご機嫌です。終わり方もなんかこっこいいのです。

6, Willie Fugal’s Blues ウィリー・フューガルズ・ブルーズ

味わいのあるプロフェッサー・ロングヘアーらしいピアノソロ曲です。

繊細さを感じます。

終わり方は唐突です。ガラにもなく照れているのかもしれません。

7, It’s My Fault Darling イッツ・マイ・ファルト・ダーリン

これまた安定のニューオリンズ・ソウルです。

ドクター・ジョンのギターソロも出てきます。

8, In The Wee Wee Hours イン・ザ・ウィー・ウィー・アワーズ

フェス作の軽快なロックンロールです。

タイトルは「夜更け」という意味で、似たタイトルにチャック・ベリーの「ウィー・ウィー・アワーズ」があります。こちらはスローブルーズです。

9, Cry To Me クライ・トゥ・ミー

バート・ラッセル作のニューオリンズ・クラシックです。

誰が歌っても名曲ですがソロモン・バークや、やたらスローにテンポを落としたベティ・ハリスのバージョンが有名です。(これも好きです)

ローリング・ストーンズもカバーしていますがベティ・ハリスを参考にしていると思われます。

フェスは軽く軽快に流します。

10, Balled Head ボールド・ヘッド

1950にヒットしたシングルのリメイクです。

掛け声も素晴らしく軽快なノリで飛ばします。

意味は不明ですが禿頭の女性のことを歌っています。(男なら単純に笑える話なんですが)

11, Whole Lotta Loving フォール・ロッタ・ラヴィング

因縁のデイヴ・バーソロミューの作です。

ここでも素晴らしいノリが味わえます。

これがレッド・ツェッペリンにつながるのです。(個人の見解です)

12, Crawfish Fiesta クラウフィッシュ・フィエスタ

これまた素晴らしい感覚のタイトル曲です。

ニューオリンズからさらに南へ、カリブの雰囲気も感じられます。

13, River’s Invitation リヴァーズ・インヴィテーション

フェスと同世代のパーシー・メイフィールド作です。この人もフェスと同じように白人に迎合することなく我が道をいく音楽家でした。そういうスタンスに敬意を込めてのことかもしれません。

コメント