これはなかなか難しい問題です。ジャズ解説の第一人者からしても、「人に勧めるべきアルバムではない」と言われているのです。

ちなみに普通は人に音楽を勧める、紹介するということ基本的に良いことで、視野を広げるにも絶好の材料となり得るものです。

特に生活する上で直接関わって信頼がある人ならば大歓迎です。

反対に普段からとっつきづらいとか初めから考え方が合わないとわかっている人から勧められても「あっそう、あなたはこれが好きなんですね。」くらいで話が終わってしまいます。

ただし、その勧められたアルバムとかが意外にも自分でも気になっているものであったりすると話は違います。

途端に見る目が変わって、「今度ぜひ一緒にお酒でも飲みながらそれをもっと教えてくださいな」なんていうことになるかもしれません。

などとなぜ考えているかということからまず話していきます。

著書「マイルスを聞け!」で有名なジャズ評論家にして、ディラン、ストーンズ、ビートルズ、ビル・エヴァンスからサザンまでと、とっても多彩な評論家で日本の評論界きってのマイルス研究家であった故・中山康樹さんからして、マイルスのアルバムの中でも、「これは人に勧められるものではない。大好きだけどね」とおっしゃている問題のアルバムがあります。

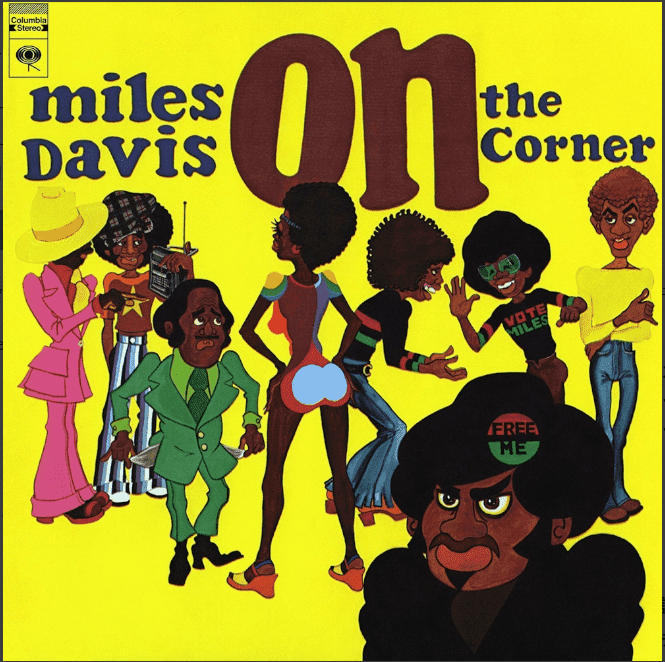

1972年10月11日にリリースされたマイルスのスタジオアルバム「オン・ザ・コーナー」です。

このアルバムは今までの方法論とはまた違ってきており、マイルスはまた一つ新しい次元に入りました。

「イン・ア・サイレント・ウェイ」、「ビッチズ・ブリュー」、「ジャック・ジョンソン」ときたマイルスはある意味解りやすいものでした。

音楽的に聞きやすかった、というかそれは楽器が楽器の音を出していたからです。

なので音の世界を想像しやすいものがありました。

ここでそれまでもが変わってしまいました。

ここからして普通の音楽ファンからはわかりにくい、理解し難い音楽となっています。

マイルスは自分の演奏するトランペットはもとよりウワモノと言われる楽器、ギター、キーボード、シンセサイザーなどがエフェクト感満載で、楽器がなんだろうとどうでもいいような音作りがされています。

マイルス自身もこのアルバムではそうそう頑張ってクリアーなトーンでトランペットを鳴らしている感じはありません。

時々ワウをかけたギターだかシンセだかわからないような音で登場します。

今まで通り、というかジャズの音といえばベースとドラムスだけのように思われます。

しかも曲に関してはテオ・マセロがオープンリールのテープを切った貼ったで編集しているのでイントロやサビといった通常の音楽構成の概念はありません。

いつ始まるとも終わるともわからないような音世界となっています。

こんな恐ろしいアルバムは普通に考えて人に勧めるものではありません。

実際、相手によりますがマイルスのアルバムなら勧めたいものが他にいっぱいあります。

それらは全部メロディが綺麗でモダンジャズの良さを最大限発揮していますので、こんな判りにくいものを人様に勧めるのは憚られます。

ではあんたもこのアルバムはいいとは思ってないのだな、理解し難いものなんだな。

とおっしゃられる貴兄にご説明いたしましょう。

違うんです。

このアルバムを楽しむには今までの音楽にはなかった感性が必要となるのです。

特にマイルス・デイヴィスというアーティストは特別な存在として、1950年代からジャズを牽引してきました。

バップ、クール、ハードバップ、モードなどいろんなジャンルにおいて実績を残しています。

言わずもがなのジャズの巨人です。

しかもジャズゆえに瞬間大量消費を目指すヒット曲とは違って芸術的で、時間経過しても評価が変わらない作品が多いのです。

マイルスに限って、道を踏み外すことはありません。(きっと)

この辺がミュージシャンとアーティストの違いになるのでしょうが、当然マイルスはアーティストです。

(ちなみに私はミュージシャンもアーティストも同列に重要な存在と思っており、どちらに類する音楽家も大好きです)

よってマイルスの残した音楽は長きにわたる影響力を持ち、研究対象となり得ます。

わたくしも以前より、というか若い頃はコロンビア初期の「スケッチズ・オブ・スペイン」くらいまでは普通にジャズとして聞いていました。

しかしマイルスさんはこの後エレクトリック化して変貌していきます。

その辺からは割と最近まで未知の領域でした。

で、わたしも年月を重ねてきて、この評価の定まっていない、いや定まっているが好評と不評の両極に分かれる、音楽のジャンルがクロスオーバーした時代の「電化マイルス」を自分なりに見つめ直そうとした次第です。

勝手に自分のミッションとして「オペレーション・電気マイルス」と脳内で呼んでいます。

そして一般的な音楽ジャンルの名盤とは別にそれとなくマイルスを紹介してきました。

それが「キリマンジャロの娘」から始まって「サイレント・ウェイ」を経由して「ジャック・ジョンソン」まできました「エレクトリック・マイルス」の世界です。

そしていよいよこのアルバム「オン・ザ・コーナー」となります。

ここでまたマイルスは表現を変えました。

時代の流れとともにエフェクト処理されたサウンドはもうジャズと呼ぶようなものではなく、トランペットらしい音、ジャズギターらしいギターなどはここにはありません。

新しい、というより未知の音世界です。

そういう意味で従来と同じ役割で残っているのはエレクトリック・ベースとドラムスだけです。

特にベーシストのマイケル・ヘンダーソンがこのアルバムの鍵となっています。

この時期のマイルスは白人のマーケットでは一定の評価を受けているものの黒人層からは受け入れられているとは思えないような状態でした。

本人は黒人に支持されたいと常に、真剣に思っていたそうです。

「俺はレコードを誰が買うかなんて気にしない。黒人の人たちに届いて、私が死んだときに思い出に残るようにね。私は白人のために演奏しているわけじゃないんだ。黒人が『そうだ、マイルス・デイビスが好き』と言うのを聞きたいんだ」とメロディ・メーカーのインタビューで答えています。

はいすいません、それは無理です。

当時黒人の若い人たちが聞いていてヒップなファンクはジェームス・ブラウンやスライ・アンド・ファミリー・ストーンなどです。

バックビートで体で感じやすく、ノって踊りやすい音楽です。

残念ながらマイルスを聴いてもそういう感じは湧いてきません。

そのへんは本人も重々承知していたはずです。

でもあえてわかりやすい売れる音楽は演りませんでした。

そこはデューク・エリントンなどよ同じようなアーティストとしての矜持なのでしょう。

エレクトリック・マイルスは黙っていても体が反応するようなわかりやすいファンキーさはありません。

これでは一般的な若者に受けることはまずないと断言できます。

この辺にそもそも活動における理想と目標に対するアプローチのズレを感じますが、とりあえずそれは置いといて解析を進めます。

マイルスを楽しむには別の聞き方、というかプロシージャー(手順)が必要になってきます。

そこを抑えればマイルスの音楽はファンキーではないのかというと、いやファンキーですよ。解放されます。となるのです。

マイルスが作るサウンドというのはベースとなるシンプルなリズムがあって、それは前面には出てきません。

そのリズムに合わせて各ミュージシャンは自分なりに勝手に細分化していきます。

そして全員がその細分化した自分のリズムで演奏します。

なので全員が一体となった、聞き手が体で感じるダイナミズムはないのです。

そこが他の、主流のファンクとは違います。

「それじゃノレないし踊れないだろ、ファンクじゃないじゃん」とおっしゃられる貴兄もいるかと思います。

しかし違うんです。

なんといいますか、マイルスのファンキーさは腰で感じるものではなく脳で感じるものなんです。

これがうまくいけばリズムが渾然一体となった「脳内トランス状態」が作られます。

一旦これを経験してしまうとマイルスの音楽から離れられなくなります。

実はデジタルサンプリングが当たり前の現代ではさほど難しい技術ではないのですが、1972年はまだフルアナログの時代です。

複合パルス的な概念などないのです。

この時代にこういうことを考えついたのは流石に天才です。

プリンスなどもリズムについては同じようなアプローチをしていたのでは、と思う昨今です。

マイルス・デイヴィスの音楽を楽しむにはファンク脳、ソウル脳、ブルーズ脳、ロック脳(細かく分けるとハードロック、メタル脳とかプログレ脳、パンク脳など)、ジャズ脳(これも細かく分かれますがクドいので割愛します)が出来上がっていてもまだ足りていないのでした。

それらとはまた違うところで感じるものなのです。

後期のマイルスが好きな人、評価する人は最初からそれが自然にできている人です。

マイルスは生まれつきの才能を持った天才ですので、普通の人、努力しないと理解できない人のことなど解りません。

天才ゆえに、こんな面白いことを演っているのに世間ではこれがなぜわからないのか、なぜ受けないか、なぜ爆発的に売れないかということが判らなかったようです。

などと発売後50年以上経った今、改めて感じるさせるのでした。

マイルスは1975年から5年間一時的に引退状態となります。

この「オン・ザ・コーナー」は1970年代のマイルスの意思による最後のスタジオアルバムとなりました。

1981年の復帰までには未発表曲を集めた企画版として「ビッグ・ファン」や「ゲット・アップ・ウイズ・イット」があります。

そして「イン・コンサート」「アガルタ」「パンゲア」ダーク・メイガス」と怒涛のライブアルバムで仕掛けてきます。

アルバム「オン・ザ・コーナー」ジャケットはコーキー・マッコイという漫画家のゲットーを描いたものが使用されています。

マイルスは都市に暮らすの黒人に焦点を当てていましたので、ポップアートでヒップなデザインです。

これはこれでいいのですが悪く捉えれば若干真剣味がないようにも感じられます。

例えば音楽的に若干共通性がありそうなオーネット・コールマン&プライム・タイムの「ヴァージン・ビューティ」みたいなジャケットでこの内容ならもっとイメージが広がって面白かったのに、などと思ってしまいます。

(でも考えてみたら「ヴァージン・ビューティー」は1988年、時代が違うので仕方ないか。オーネットも同時代のアルバムは「ダンシング・イン・ユア・ヘッド」だしなあ、おんなじようなもんか)

などと何度も「オン・ザ・コーナー」をリピートしながら思っています。

上記、オーネット・コールマンの「ヴァージン・ビューティ」「ダンシング・イン・ユア・ヘッド」です。

ここまで自分勝手な評論にお付き合いいただき、ありがとうございました。

マイルスの、特にこの時期については見識の違うご意見も多いと思いますが、あくまで一つの評論として受け取っていただければ幸いです。

アルバム「オン・ザ・コーナー」のご紹介です。

演奏

マイルス・デイヴィス エレクトリック・トランペット with ワウワウ

マイケル・ヘンダーソン ベース・ギター with ワウワウ

ドン・アライアス ドラムス・パーカッション

ジャック・デジョネット ドラムス

ビリー・ハート ドラムス

ジェームス・エムトゥーメ パーカアション

カルロス・ガーネット ソプラノ・サックス、テナー・サックス

デイヴ・リーブマン ソプラノ・サックス、テナー・サックス

ベニー・モウピン バス・クラリネット

チック・コリア フェンダー・ローズ。 シンセサオザー

ハービー・ハンコック フェンダー・ローズ、シンセサイザー

ハロルド・アイボリー・ウィリアムズ キーボード、オルガン

セドリック・ローソン オルガン

デイヴ・クリーマー エレクトリック・ギター

ジョン・マクラフリン エレクトリック・ギター

Khalil Balakrishna エレクトリック・ギター

コリン・ウォルコット エレクトリック・ギター

ポール・バックマスター エレクトリック・チェロ

バダル・ロイ タブラ

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, “On The Corner” 2 :58

ドラムとベースだけがパルス的なリズムを刻み続け、ウワモノ楽器が自由に飛び交います。裏打ちのギターカッティングにマイルスのワウ・トランペットが絡んでいきます。このアルバムは基本的にそういう作りです。終盤にリズムが変化して次につながります。サンプリング・ループしたようなドラムは今の耳では特に違和感はありませんが、時代を考えるとすごいことです。

“New York Girl” 1 :27

基本的には1曲目と同じリズムです。ここでは目一杯ファズをかけたギターが暴れます。途切れなく次につながります。

“Thinkin’ One Thinkin’ and Doin’ Another 6 :40

途中から静かなリズムになってマイルスがトランペットで歌います。ギターやキーボードのサポートしますが今までのジャズの世界ではありません。ある意味宇宙的です。全く新しい感覚の世界です。ベースが変化してきました。

“Vote for Miles” 8 :49

リズムが展開します。パトカーのサイレンみたいな音や、どうやってなんの楽器で出しているか判らない音なども登場します。気が付けばリズムが戻っていたりするのです。そしてメインは後半でベースによる異様な盛り上がりを感じます。最後のところでレッド・ツェッペリンの「移民の歌」を思い出してしまうのでした。

2, “Black Satin” 5:16

スペイシーな音空間に始まって30秒を過ぎたところで音楽が途絶えます。そして全く別のファンキーなリズムが出てきます。そして1分を過ぎるとハンドクラップで煽りまくるような音が出てきてこれがまたいいんです。

3, “One and One” 6 :09

かっこいいリズムです。ベースのリズムが最高です。ラウドネスな音でベースフレーズの最後の低音の落としを感じていただきたいと思います。

マイルスがストレートな音で展開します。最後はフェイドアウトです。

4, “Helen Butte” 16 :07

同じようなリズムが引き継がれます。こちらはベースよりもドラムが主体に感じます。16分という長い曲ですがここまで来るともうこのアルバムのリズムが体に染み付いて安心感さえ覚えます。最後に行くに従ってトーンも含め次第に力強く盛り上がっていきます。

最後のベースが単音で刻むところに妙に説得力を感じます。

“Mr. Freedom X” 7 :13

間のあるパーカッションに始まって、うねりのたうち回るようなベースも出てきます。パーカッションで作るなぜか静謐に感じる世界で終わります。

コメント