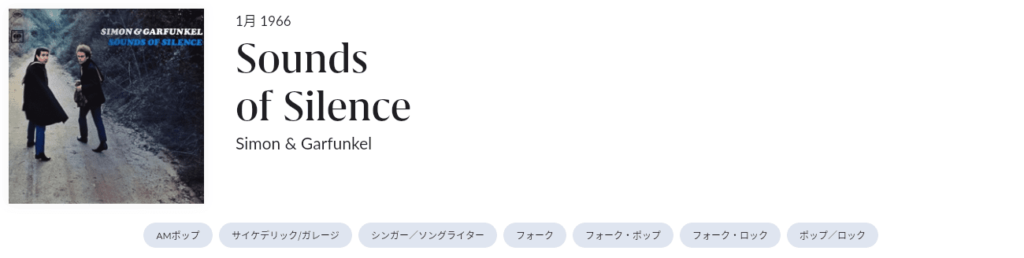

思うに今の日本において60歳以上の人で「サウンド・オブ・サイレンス」を知らない人を見つけ出すのは難しいのではないでしょうか。

それほどまでにサイモンとガーファンクル、略してS&G、および「サウンド・オブ・サイレンス」は1960年代、70年代が青春時代という人には馴染みのある曲となっています。

理由は1967年の映画「卒業」の挿入歌として使われ、世界中でヒットしたためです。

日本でも高度経済成長とか日米安保条約などの時代性と相まって映画の常識を一蹴したようなストーリーは強烈な印象を与えました。

結婚式に乗り込んで花嫁をかっさらって二人で逃げるというストーリーはその時は新しい感覚でした。

アメリカン・ニュー・シネマの代表作です。ただ、今の若い人が見て共感できるかというと疑問ですけど。

単に「何てクサイことを地(じ)でやってんだ、この人」という感じかもしれません。

何はともあれ世界中で大ヒットとなり、一躍サイモンとガーファンクルはトップスターの仲間入りを果たしました。

実は二人はデビュールバム「水曜の朝、午前3時」が全く売れずに自信喪失し、ほぼ解散状態だったそうです。

アルバムタイトルの曲などは今聴いても結構いい曲だと個人的には感じますけど。

最初のデビューは「トムとジェリー」というコンビ名で売り出したのですがさっぱりでした。

心機一転、サイモン・アンド・ガーファンクル名義でリリースしたもののやっぱり・・・でした、

しかしアメリカンドリーム的な転機が訪れます。

ことの発端はコロンビア・レコードのプロデューサー、トム.ウィルソンがボブ・ディランの「追憶のハイウェイ61」の録音後にバックバンドを使ってデビューアルバムに収録されていた「サウンド・オブ・サイレンス」に勝手にドラム、エレクトリックベース、エレクトリックギターを追加してリリースしたところ、見事に大当たり、ヒットチャートの1位を獲得、さらには映画「卒票」のヒット効果も手伝って143週にわたってチャートインとなったのでした。

作者のポール.サイモンはあまりいい気分ではなかったとも言われていますが、以前にソロでリリースした「ポール.サイモン・ソングブック」の収録曲を中心にアート・ガーファンクルのヴォーカルとフォークロック.アレンジでリリースしたのがこの「サウンズ・オブ・サイレンス」です。

これによって「偉大なるフォークロック・デュオ」地位を確立しました。

ヒットシングルは「ザ・サウンド・オブ・サイレンス」、アルバムは「サウンズ・オブ・サイレンス」と複数形になっているところにシャレを感じます。

サイモンとガーファンクルの素晴らしいところは人間の内面を見事に描いた歌詞です。

一聴すると綺麗で爽やかなサウンドに感じますが、内容が内に向かって深いのです。

ポール・サイモンの作る詩は大体において歌詞は自分に向かってのしかかるものが多く、孤独とか疎外感を謳っているものがほとんどです。

このアルバムの代表曲といえば最初の「サウンド・オブ・サイレンス」と最後の「アイ・アム・ア・ロック」となるでしょうが、2曲ともまさに孤独と疎外感を謳っています。

ただし、そういう感覚は若い頃、ティーンエイジャーであれば誰でも持っているもの、感じるもの、経験するもので、多分時代を超えて今の若い人にも刺さる歌詞だと思います。

ただし、悩んでいる人に対しての話ですが。

私の思い出を言わせてもらうと中学校の卒業式が終わってから数日経った時に、卒業文集を眺めていたら他のクラスで「アイ・アム・ア・ロック」の歌詞をそのまま書いている女子がいました。私は1年前に転校してきて、その学校は1学年7クラスほどあったものですから、卒業して文集を見るまでその人のことは知りませんでした。

なのでどういう人だったのか知ることはできませんでしたが、思い出としてはずっと残しています。

きっとこの時は思い悩んでおられたのでしょうが、今は幸せな人生を送られていらっしゃることを望みます。

と、かようにポール・サイモンの書く詩は男女を問わず心に訴えてくる歌詞なのです。

そういえば紫門ふみという漫画家さんがいらっしゃいましたが、このペンネームはポール・サイモンから来ているそうです。

ポール・サイモンの感覚は世代を超えて共通することでもありそうなので、ぜひ若い人に一度は聴いていただきたいものです。

何か共感する物があって現状打破の一つのきっかけとなるかもしれません。

綺麗なメロディと普遍的なテーマでもあります。今後また流行ることもあるでしょう。

人によっては救われる音楽かも知れません。

私はサウンド主体で音楽を聴くタイプなので、歌詞を掘り下げるのはあまり趣味ではありません。でも今回は詩に言及しようと思います。

「アイ・アム・ザ・ロック」は

私は壁を築きました。険しく巨大な要塞

誰も侵入できないように

友情など必要ありません。

友情は痛みを引き起こします。

それは笑いであり、愛に溢れています。私は軽蔑します。

私は岩です。

私は島です。

そして岩は痛みを感じない

そして島は決して泣くことはない

という世界です。

「サウンド・オブ・サイレンス」は

こんにちは。暗闇よ。私の古い友人

私は再びあなたと話すためにきました

そっと忍び寄るビジョンが私の眠っている間にタネを残したので

そして私の脳に植えられたビジョンは

まだ沈黙の音に中に残っています

と始まります。

またこのアルバムではありませんが有名な「コンドルは飛んでいく」という歌の中で勇壮なイメージとは裏腹に「私は釘になるより、ハンマーになりたい」とか「カタツムリになるよりはスズメになりたい」などという詩が出てきます。

「ボクサー」という曲はニューヨークの貧困にあえぐ少年の歌でボクサーについては最後に3人称で現れるだけです。

なかなか奥の深い世界です。

これらはいつ聴いても素晴らしい音楽ではありますが、ぜひぜひ若いうちにご賞味いただきたいと思います。

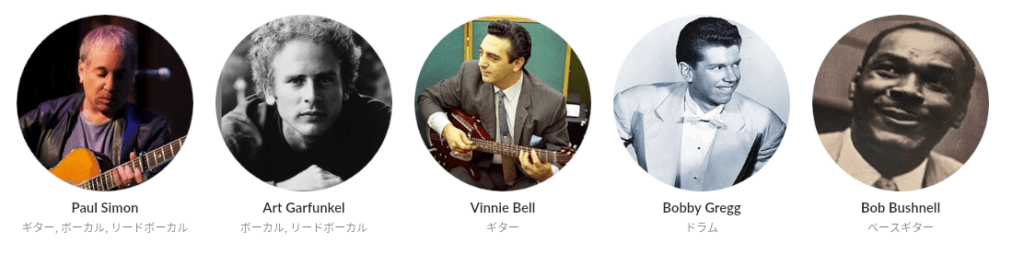

演奏

ポール・サイモン リードヴォーカル、ギター

アート・ガーファンクル リードヴォーカル

フレッド・カーター・ジュニア ギター

グレン・キャンベル ギター

ジョー・サウス ギター

ラリー・ネクテル キーボード

ジョー・オズボーン ベース

ハル・ブレイム ドラムス

ボブ・ジョンストン プロデューサー

「サウンド・オブ・サイレンス」オーバーダビング(コロンビア・スタジオ)

アル・ゴルゴーニ、ヴィニー・ベル ギター

ジョー・マック ベース

ボビー・グレッグ ドラムス

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, The Sound of Silence サウンド・オブ・サイレンス

誰もが知っている、今後もずっと残る名曲です。

1964年3月10日にファーストアルバム「水曜の朝、午前3時」用にレコーディングした音源に1965年6月15日にエレクトリック楽器をオーバーダビングしたものです。

2, Leaves That Are Green 木の葉は緑

軽快なギター演奏の曲ですが内容は21歳の失恋を引きずる歌なんです。

3, Blessed ブレスト

ロック調の曲です。でもシャウトもないし、ロックにはなっていないのであるな。

4, Kathy’s Song キャシーの歌

フォーク調の曲です。今はそうでもないようですが、昔は人気があってベストモノには大体収録されていました。(ライブものが多いです)

5, Somewhere They Can’t Find me どこにもいないよ

フォークロックです。普通に売れそうな曲です。

6, Anji アンジー

正統的なアコースティック・フィンガー・スタイルのギター奏法です。作者はイギリスのデイビー・グラハム、1960年代ブリティッシュ・フォーク・リバイバルの立役者です。

色々と言われますが、ポール・サイモンのアコースティック・ギターのテクニックもなかなかのものです。その昔、ボブ・ディランのギター演奏はいいとは思わないという旨の発言がありました。確かにディランはウディ・ガスリーを師匠とする辻立ちトーキング・ブルーズが基本ですので綺麗な奏法ではありません。などと言いつつもサイモンとディランは一緒にツアーをしたりする関係です。お互いの曲をカバーしたりもしています。

7, Richard Cory リチャード・コーリー

これもまさにフォークロックという感じです。

8, A Most Peculiar Man とても変わった人

いかにもS&Gらしいサウンドです。歌詞はある男の自殺について淡々と歌っています。

9, April Come She Will 4月になれば彼女は

これも同じくS&Gの世界です。

10, We’ve Got a Groovy Thing Goin’ 張り切っていこう

このアルバムでは一番激しい曲です。ポール・サイモン作となっていますが、といってもすぐにバレるナット・アダレーの「ワークソング」なんですよねえ。

11, I Am A Rock アイ・アム・ア・ロック

タイトルだけだと勇ましい感じもするのですが、「私ま岩、私は島」と歌う孤独の歌です。個人的にはサビの部分はぶちかまして盛り上がるので、ただの引きこもり宣言などではなくロックを感じていました。作者のポール・サイモンはこの曲はよくないとインタビューに答えていた記憶があります。私は情に流されずに理解などされなくても、やり遂げなくてはならないという決意の歌と捉えていたのでした。

コメント