以前、「ファイアー・アンド・ウォーター」でご紹介しました説明と若干ダブリますが、もう一度フリーの出現した1969年の重要性を抑えていただきたいと思います。

古(いにしえ)のロックファンにとって忘れられない激動の年となっています。

この年あたりで、音楽業界がドラスティックに変わったのでした。

メロトロンやシンセサイザーなど新しい楽器の出現、録音現場では多チャンネルのミキサーやテープレコーダーが使用されるようになり、レコーディング方法も劇的に変化していきます。

ロックにおいても歴史的にも重要な年です。

レッド・ツェッペリンやクリームのハードロック、サンフランシスコに象徴されるフラワームーブメントとサイケデリックロック、プログレッシブロックの出発点となるキング・クリムゾンの登場、ザ・フーのロックオペラ「トミー」、ビートルズの分裂と解散の決定、さらには大規模音楽イベント、ウッドストックフェスティバルの開催などとロックの進化が劇的に加速した年です。

そこを抑えてフリーのご紹介となります。

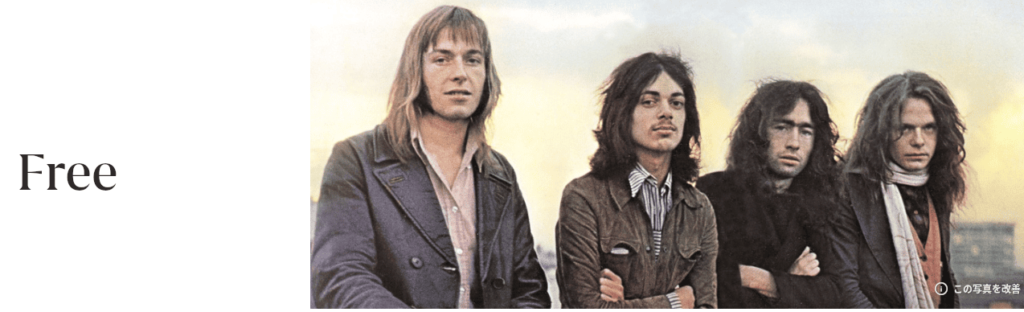

そしてこの年にイギリスで四人組のバンドが現れました。

全員まだティーンエイジャーという新人バンドですが、とてつもなくハードな音でブルーズを演奏するというオマセさんのバンドです。

バンド名は「フリー」、このデビューアルバムリリース時にはまだフリー・サウンドを確立しているとは言えませんが、独特の音数の少なく間を活かしたハードでパワフルでブルージーなサウンドは感じられます。

ふん、所詮は目立ちたいだけののヤンチャなガキどもにブルーズが・・・と思う人もいたと思いますが、彼らは見事にサウンドで証明して見せました。

今、デビューアルバム「トンズ・オブ・ソブス」を聴いても、十代の新人バンドが演っているとは思えないくらい熟成された感があります。

ポール・ロジャースのソウルフルなヴォーカル、やたらとチョーキングビブラートで音を引っ張るギターのポール・コゾフ、重く力強いサイモン・カークのドラム、アンディ・フレイザーの天性の才能を感じさせるベース、といい役者が揃っています。

しかも若いくせに垢抜けていない風貌でアイドル性は皆無です。

というかあえてポップアイドルとはかけ離れた存在となるように意識して振る舞っているようでした。

彼らの作り出すサウンドはブルーズをベースにシンプルな音ながらハードでパワフルな演奏が身上で、すでにライブは高く評価されていました。

このデビューアルバムはほぼそうしたライブでのセットリストから選ばれて制作されることになります。

そういうデビューアルバム「トンズ・オブ・ソブス」。

直訳すると「たくさんのすすり泣き」ということになります。

きっとポール・コゾフのギターの音にあやかってのことだろうと思われます。

今でこそオリジナルのキャラクターを持った名ギタリストとして語られるコゾフですが、その昔ピーター・バラカンさんが「まだイギリスにいた頃、楽器店でギターを試奏しているポール・コゾフを見たんだけど、その時はめちゃくちゃヘタだった」とおっしゃっていたような記憶があります。

ともあれ私もリアルタイムではありませんが20歳くらいの時にフリーのアルバムをまとめて買いました。

特にこのファーストアルバムを買った時のことを思い出すと、実はあまりいい印象ではありませんでした。

まずアルバムジャケットです。

デビューアルバムにも関わらずバンドメンバーのポートレイトとかではありません。

青く暗い中にうさぎとミッキーマウスのぬいぐるみと変なお面が確認できます。

なんのことやらと思って中にあった解説を読むと「棺桶に入ったミッキーマウス」とありました。

そうであればまだ風刺というか皮肉が効いていてロックを感じるのですが、その前にもっとデザインを練り込んでスマートに見せて欲しいもんだと素直に思いました。

もう一つ練り込みが足りないと感じたのはオープニングの「緑の丘を越えて、パート1」とラストの「緑の丘を越えて、パート2」です。

多分これによって時節がら流行っているコンセプトアルバムという統一されたイメージにしたいという意図があったようにも見受けられます。

サイモン&ガーファンクルの「ブックエンド」みたいなアルバムのロック版を、それかビートルズの「サージャント・ペパーズ」あたりをイメージしていたのかも知れません。

が、すいません。ちょっとスベってしまっています。(勝手な解釈です)

まだ実績のない新人バンドが、好きなようにアイデアをたくさん盛り込もうとして、ビジネスという現実を突きつけられた、というところでしょうか。

きっとまだ売れるかどうかもわからない新人バンドにそんなに時間や予算を掛けていられない時代だったのです。

かなり短期間しかスタジオの使用はできなかったようです。

なので、決してバンドメンバーの納得できるような作り込みはできなかったのでしょう。

(そういう中でもプロデューサーのガイ・スティーブンスは頑張ってできる限りの仕事をしたようです)

そういうことに思いを馳せながら鑑賞するのがこのアルバムの醍醐味というものです。

フリーは活動期間は4年ほどと短かったものの、リリースしたアルバムは50年以上経った今でもロック史に残るバンドとして受け継がれることになります。

ただ困ったことに情報過多の現在、スマホなどで「フリー」と検索してもいにしえのブリティッシュ・ロックバンドが出てくることはまずありません。

「フリー ロックバンド」と検索してみても結束バンドが表示されたりと、ちょっと困った状態になったりするのです。

「フリー ポールロジャース」などと検索するしかありません。(笑、どうでもいいことです)

フリーはイギリス国内では人気があったものの、アメリカでは現役中にはそれほど売れませんでした。

リーダーのポール・ロジャースはアメリカにターゲットを絞ってドラムのサイモン・カークと共に今度は「バッド・カンパニー」を結成して見事に仇を取ることになります。

アルバム「トンズ・オブ・ソブス」のご紹介です。

演奏

フリー

ポール・ロジャース ヴォーカル

ポール・コゾフ ギター

アンディ・フレイザー ベースギター

サイモン・カーク ドラムス

ステーヴ・ミラー ピアノ

ガイ・ステーブンス プロデューサー

アンディ・ジョンズ エンジニア

マイク・シダ フォト

リチャード・ベネット・ゼフ フォト

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Over the Green Hills (Pt.1) オーバー・ザ・グリーン・ヒルズ・パート1

(ポール・ロジャース)

厳かに意味深で何が始まるんだろうという感じの、コンセプトアルバムにありがちな展開で始まります。

2, Worry ウォリー

(ポール・ロジャース)

続いて切れ目なしに2曲目が始まります。フリーらしい粘っこいギターとドッタカドッタカと後ノリで進むドラム、うねるベースがたまりません。

3, Walk in My Shadow ウォーク・イン・マイ・シャドウ

(アンディ・フレイザー、ポール・コゾフ、サイモン・カーク、ポール・ロジャース)

ブルーズ進行の曲をハードに演奏します。クリームから始まった「ローリン・アンド・タンブリン」調のハードリフのブルーズです。全員ティーンエイジャーにしては抜群の安定感です。

4, Wild Indian Woman ワイルド・インディアン・ウーマン

(アンディ・フレイザー、ポール・ロジャース)

これもフリーらしく重くハードにどっかどっかと進む曲です。サビでは若干ポップなメロディも挟んできます。

5, Goin’ Down Slow ゴーイン・ダウン・スロー

(ジェームス・バーク、ジミー・オーデン)

ブルーズスタンダードでボビー・ブランドやハウリン・ウルフのカバーも有名です。コゾフのブルーズギターも堪能できます。ピアノもいい感じでサポートしています。

6, I’m a Mover アイム・ア・ムーヴァー

(ポール・ロジャース、アンディ・フレイザー)

初期のフリーの代表曲で1968年12月にシングルカットされましたが、この時は話題にもならずたいして売れませんでした。

7, The Hunter ザ・ハンター

(ブッカー・T・ジョーンズ、カール・ウエルズ、ドナルド・ダン、アル・ジャクソン・Jr、スティーヴ・クロッパー)

ブルーズの巨匠、アルバート・キングの代表曲のカバーです。この曲が追加されたためリリース予定が遅れたとのことです。プロデューサーのガイ・スティーヴンスもこのナンバーに力を入れていたのだと思われます。演奏はこなれていて、いつも演っている感じが出ています。

8, Moonshine ムーンシャイン

(アンディ・フレイザー、サイモン・カーク、ポール・コゾフ、ポール・ロジャース)

アンディ・フレイザーのベースが曲を引っ張っていきます。ここでもポール・コゾフの泣きのギターが存分に味わえます。ホント全員10代の新人バンドとは思えません。

9, Sweet Tooth スウィート・トゥース

(ポール・ロジャース)

このアルバムにおいてはアップテンポの曲です。左チャンネルから聞こえるえげつないギターカッティングが快感です。ビブラート主体の速弾きとは無縁のギターソロも逆に個性があっていいと思います。ここでもピアノがいいサポートをしています。

10, Over the Green Hills (Pt.2) オーバー・ザ・グリーン・ヒルズ パート2

(ポール・ロジャース)

ラストはオープニングと同じタイトルのパート2です。ベースの歌心が伺えます。なんとなくアルバムのコンセプトが窺い知れ・・・いや全くわかりません。新進気鋭のハードなブリティッシュ・ブルーズロックバンドのアルバムで十分です。

コメント