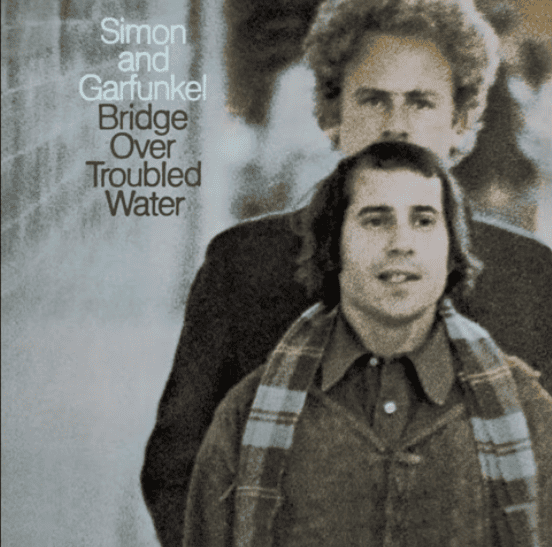

このアルバムは1970年にリリースされたフォークロック・デュオ、サイモン・アンド・ガーファンクルを代表するオリジナルアルバムです。

全世界で2,500万枚以上売れたとされ、サイモンとガーファンクルの中でも一番売れたアルバムとなっています。

偉大なるフォークロック・デュオと言われるサイモン・アンド・ガーファンクルですが、その活動歴は長きにわたっていました。

1960年代後半にブレイクして1970年代に入るとデュオとしては活動を一旦休止しましたが、その後もソロ活動をしながら思いついたように再結成しては活動停止を繰り返していました。

結局のところ2010年までは活動していました。

そういう二人ですが、オリジナルアルバムとしては1964年から1970年までにリリースされた5枚しかありません。

二人ともソロアルバムはそれ以上の枚数をリリースしています。

特にポール・サイモンはそれなりに、軽音楽の流れ的に見ても重要でパイオニア的なアルバムをリリースしてきました。

この二人の特異な存在ゆえ、スタイルを確立したにも関わらず追従するミュージシャン(デュオでオリジナル曲を個性的なハーモニーで聞かせ、ヒットを飛ばすという意味)は現れていないように感じます。

コンサートでも1970年までの珠玉のオリジナルナンバーを演奏してくれることが期待されます。

間違ってもお互いのソロアルバムの時間なんていうおせっかいなサービスは要りません。

彼らのオリジナルアルバムに収められた楽曲群はこの二人にしかできない音楽なのです。

そのあたりはイメージとしてヴェンチャーズのコンサートに行ったら最新リリースのナンバーより「ウォーク・ドント・ラン」や「パイプライン」をやってくれた方が満足度が上がるのと同じような感じかもですね。

(こんな例えでは若い人にはわからないと思いますが)

大前提としてサイモンとガーファンクルの1960年代のオリジナルナンバーは今でも全く違和感を感じないほどの時間を超えた強靭さ、説得力があります。

60歳を超えた人にはノスタルジックな感覚と共に青春時代を思い出すナツメロ音楽となっていることでしょう。

しかしリアルタイムに今を生きる、不安で、孤独を感じ、世の中に対する焦燥感などを持っている、という若い人にもきっと同じように心の奥まで届くと思われる世界です。

ポール・サイモンの書く美しくも孤独な詩と優しく澄んだメロディ、アート・ガーファンクルの歌う天使の声はそういう普遍的な要素を含んでいます。

世界的に売れている、ということは万国共通の若者の心を歌った歌です。

そしてこの二人の強みは、私はロックなんて荒く雑で異様に神経を逆撫するような音楽には興味がありません、という人たちにも違和感なく受け入れられました。

最小限のエレクトリック楽器を使ったフォークロックと言われるジャンルの象徴でした。

このスタイルは後もシンガー・ソングライターのジャンルで残り、いつの時代でもそういうミュージシャンが現れるようになった感もあります。

日本でも1970年代は吉田拓郎さんや井上陽水さん、かぐや姫、ガロなどが流行りました。

そういうフォークファンにもなんの違和感もなくサイモンとガーファンクルは受け入れられました。

1966年の「サウンド・オブ・サイレンス」でアメリカン・フォークロック・デュオとして世界的に成功し名声を築いた二人ですが、そこに拘らず表現の世界を広げていきます。

そしてこのアルバムではフォーク、ロック、R&B、ゴスペル、ワールドミュージックと多種多様な音楽が詰め込まれました。

なのにこの統一感です。

普通はいろんな要素を詰め込むと、焦点が絞れないような散漫なアルバムになりがちですが、それらを全て覆ってしまうほどの楽曲の強さがあります。

そこがひとつ聴きどころです。

普通であれば「明日にかける橋」「コンドルは飛んでいく」「ボクサー」「セシリア」などが一枚に収まればとっ散らかった印象しかありませんが、ここではそれでもトータル性を感じさせる何かがあります。

1曲1曲が強いために(激しいということではありません)楽曲の表す世界が曲毎に反転することも含めてのトータル性です。

ビートルズやボブ・ディランほどのハデさはないものの、今後もずっと残っていく音楽だと思います。

ただ困ったことに「サイモン・アンド・ガーファンクル」はアート・ガーファンクルのヴォーカル含めて完成度が高すぎるため、軽音楽系の誰がカバーしてもオリジナルは越えられそうにありません。

所詮、劣化コピーという評価になってしまいそうです。

アルバム「明日にかける橋」のご紹介です。

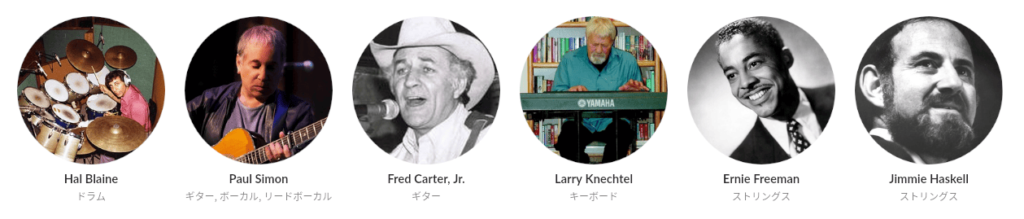

演奏

ポール・サイモン リードヴォーカル、アコースティックギター、パーカッション

アート・ガーファンクル リードヴォーカル、パーカッション

ロス・インカス ペルーの楽器

ジョー・オズボーン ベースギター

ラリー・クネクテル ピアノ

フレッド・カーター・ジュニア ギター

ピート・ドレイク ドブロ、ペダルスティール・ギター

ハル・ブレイン ドラムス

ジミー・ハスケル 弦楽器

アーニー・フリーマン 弦楽器

ジョン・ファデス ブラス

ランディ・ブレッカー ブラス

リュー・ソロフ ブラス

アラン・ルービン ブラス

ロイ・ハリー エンジニア兼共同プロデューサー

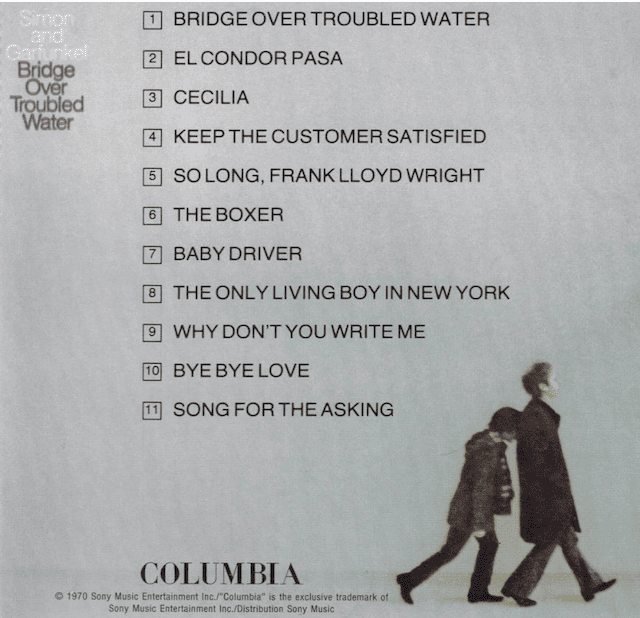

曲目

*参考までyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Bridge over Troubled Water 明日に架ける橋

レコーディング時にゴスペル風のピアノを入れたいとのことでラリー・クネクテルがよばれました。

詩の内容もゴスペルです。

そういう意味でもこの曲に救われた人が世界中にいっぱい居そうです。

歌詞はこの時期、サイモンが研究していたゴスペル・グループ、ザ・スワン・シルバートーンズの「メリー・ドント・ユー・ウィープ」を参考にしたそうです。

そして出会ったばかりの、のちに奥さんとなる女性へ宛てた歌にしました。

サウンドはライチャス・ブラザーズの「オール・マン・リバー」を意識しています。

さらにビートルズのポール・マッカートニーはこの曲を意識して「ザ・ロング・アンド・ワインデイング・ロード」を作りました。

タイトルを直訳すると「苦難を越えて」みたいな意味ですが「明日に架ける」としたところはほんと名訳だと思います。曲自体は誰でも一度は聞いたことがあるのでは、と思うくらいの大スタンダードです。

2, El Condor Pasa (If I could) コンドルは飛んでいく

最初はポール・サイモンのオリジナルということになっていましたが違っていました。

元はロス・インカスの演奏していた曲にポール・サイモンが詩を付けてアレンジしたものだったのですが、曲自体は以前にペルーのダニエル・アロミア・ロブレスによって書かれたものでした。

日本ではその昔、よく駅などで南アメリカの民族衣装を纏った人たちが楽器を持ってアコースティックに演奏しながら歌っているのを見かけましたが、こういう感じの音楽でした。

アンデスに行けばこんな感じのサウンドが町中に溢れていそうです。

とあれ、もう有名になりすぎていてどちらがオリジナルかわからない状況です。

メロディは雄大な感じですが歌詞は

「カタツムリよりスズメになりたい、できるならそうする」

「釘よりハンマーになりたい、できるならそうする」

「通りより森になりたい・・・」

と進んでいきます。原始の哲学を感じます。

ワールドミュージックと軽音楽のクロスオーバーで今までのアルバムにはなかったスタイルです。

3, Cecillia セシリア

南米のポルトガルやスペインからきたダンスのリズムを彷彿させます。

これも今までなかったエスニックなリズムを取り入れたナンバーです。

ただしバックビートとかではないのでファンキーではありません。

もし私だったらこの曲は絶対にオープニング・ナンバーにしたいところです。

ただなんとなくそれだとディランの「ブロンド・オン・ブロンド」みたいになってしまいます。

ポール・サイモンはボブ・ディランにただならぬライバル心を持っていたので真似をしたくなかったのかもしれません。

といいつつもお互いに曲をカバーしたり、往年にはジョイント・コンサートを演ったりしていますので、理想的なライバル関係ですね。

4, Keep the Customer Satisfied キープ・オン・カスタマー・サティスファイド(ご機嫌いかが)

ポール・サイモンは有名になってしまったことで過酷なコンサートツアーを続けなければならない状況を謳っています。

曲調は明るいものの

「どこに行っても中傷され、名誉を傷つけられる・・・もううんざりだ。でもお客さんを満足させようと努力している。満足させている」

という辛い状況を明るく、というか半分開き直り、ヤケクソな感じで演奏しています。

思うにこの歌詞は昭和時代の日本では割と肯定的に捉えられていました。

日本中のサラリーマンは会社のスローガンとして「顧客満足」を謳い、モットーとしていたのです。

「お客様は神様です」という三波春夫さんのありがたい(?)キャッチフレーズも浸透していて、そういう考えでなければダメなんだと言われていた時代です。

私は技術職に近い立場でしたが当時の、昭和のサラリーマン、特に営業職は見るからに大変そうでした。

今では時代は変わってカスタマー・ハラスメントやクレーマー対応などの考え方も出てきました。

売り手と買い手は平等という考え方になってきて、わかり合えない人に無理に合わせる必要はない、という風潮となりました。

健全だよなあ。

などとおっさんに考えさせてくれる思い出の歌です。

5, So Long, Frank Loyd Wright フランク・ロイド・ライトに捧げる歌

ボサノヴァの雰囲気を持ったナンバーです。

中学生の頃、この「フランク・ロイド・ライト」というタイトルを見た時、3つも並ぶ名前に勝手に高尚さを感じていました。

実際には歴史に残る有名なな建築家で、その感覚はあながち外れてはいません。

アート・ガーファンクルが建築に興味を持って建築家を目指して学んでおり、ポール・サイモンにフランク・ロイド・ライトについて書いて欲しいとリクエストしました。

ポール・サイモンはこの名前を使ってアート・ガーファンクルに別れを伝える歌にしました。

6, The Boxer ボクサー

サイモンとガーファンクルを代表するナンバーです。

ボブ・ディランでさえもカバーしたくなった名曲です。

まあディランの場合は困ったことに己の声質などは全く考えず、「Water is Wide」なども歌ってしまいます。

ここでは映画「ロッキー」みたいにアメリカン・ドリームを掴むなんていうポジティヴな歌ではなく、大都会ニューヨークに住む這い上がれない少年の貧困と孤独を歌います。

思いっきりリバーブをかけたバスドラムの音が「ライ・ラ・ライ」という「嘘」と「横たわる」に掛けたようなコーラスと相まって強烈な印象が残ります。

数年後に日本でも多分なんらかの影響を受けたであろうフォークベースのトリオ、アリスの「チャンピオン」が流行りました。

ただこちらは「やったるデェー」という勇ましい感じの曲です。

7, Baby Driver ベイビードライバー

シングル「ボクサー」のB面としてもリリースされました。

同じニューヨークに住む少年の歌ですが、こちらは明るくホット・ロッドでロックンロールな世界です。

この対比がポール・サイモンらしい皮肉の世界です。

8, The Only Living Boy in New York ニューヨークの少年

トムという名前の人に問いかける形で始まります。

サイモンとガーファンクルは最初は「トムとジェリー」という名前でデビューしました。

(さっぱり売れませんでした)

この曲はアート・ガーファンクルが映画の撮影のためメキシコに行っているときに、ポール・サイモンが一人ニューヨークに残って曲を作っている状況を謳っています。

ドラマチックで綺麗なメロディの曲なんですが、なんとも「嫌味か?、嫉妬か?」と言いたくなるような、なんとも屈折したポール・サイモンの世界ですな。

これでもかというくらいの二人の多重録音のコーラスで終わります。

全てをひっくるめてポール・サイモン流のジョークかもしれません。

9, Why Don’t You Wright Me 手紙が欲しい

リズムが特徴的です。

ワールド・ミュージックのリズムなどを取り入れていくポール・サイモンのこの後のソロ活動が偲ばれます。

離れている人に手紙が欲しいと懇願する内容です。

改めてポール・サイモンはナルシストで依存型の人なんだなと思います。

10, Bye Bye Love バイ・バイ・ラブ

ライブ録音で本歌はビートルズも参考にしていたと言われる1950年代に流行ったエヴァリー・ブラザーズのヒット曲です。

この曲はジョージ・ハリソンがパティ・ボイドと別れる時期にヤケクソに歌ってアルバム「ダーク・ホース」に収録したバージョンもあります。

サイモンとガーファンクル的には解散の挨拶のようです。

11, Song for the Asking ソング・フォー・ジ・アスキング

ライブではありませんが歓声をクロスフェードさせて始まります。

別れの挨拶も前曲「バイ・バイ・ラブ」だけでは足りないと思ったのか、最後は優しく語りかけてお別れを言います。

曲自体は名曲度は高くありませんが歌詞が素晴らしくアルバムの最後に必要な曲です。

ナルシストもこれくらい徹底していればサマになると思う次第です。

でなければアーティストにはなれません。

コメント