みなさま、もう映画「名もなき者」はご覧になりましたか。

私は気合を入れてIMAXのシアターでど真ん中の席で見ました。

最新の音楽映画は最高の音響設備ではどう聞こえるか、という楽しみもありました。

感想としては流石に最近のシステムは感動的なまでに音が整っており、大音量で長時間聴いても疲れません。

変な歪み感や飽和感は感じられず映画に没頭できました。

(自宅にあの音が欲しいかというとちょっと違うのですが)

内容はというと、いやもうあのアルバート・グロスマンのいかがわしさとか、映画「真実の行方」で華奢でナイーヴな少年を演じたエドワード・ノートンがもう頭の薄いおっさんになっている・・・のに感動しました。

なんて言ってる場合ではありません。

この映画はミネソタの田舎からニューヨークへ出てきたディランが憧れのウディ・ガスリーに会って、ウディとボブ・シーガーにも認められ、今までになかった規模のフォークの大スターになって行くストーリーです。

ただディランはそこにはとどまらず、さらに表現を広げようとロックのビートをも取り込みます。

それは純粋なフォークファンからは我慢ならないことであり、商業主義、金儲けのための音楽という裏切り行為でした。

映画はピート・シーガーなどによる純粋なフォークミュージシャンが長年にわたって徐々に育ててきたイベント、ニューポート・フォーク・フェスティバルで1965年、ディランがバンドを伴ってロックし、大ブーイングを浴びるところがハイライトです。

最後にギター1本で「イッツ・オール・オーバー・ナウ・ベイビー・ブルー」を歌って会場を後にします。

その昔は「ディランはあまりのブーイングのため3曲しか演奏できず、一度引っ込んでアコースティックギターを持って出てきて泣きながら「イッツ・オール・オーバー・ナウ・ベイビー・ブルー」を歌った、と言われていました。

最近は映像でも確認できるようになり、そうではなかったことが確認できます。

その時のディランは泣いているというよりイギリスツアーでの「ユダ=裏切り者」発言の時に「プレイ・イット・ファッキン・ラウド=でっかい音で行くぜ」とバンドに言って「ライク・ア・ローリング・ストーン」を始めた時の感情と同じだと思います。

映画は1961年にウディ・ガスリーに初めて会った時、ピート・シーガーも一緒だったとか、ニューポートでギターを渡したのはジョニー・キャッシュだったとか、1965年にはもうさすがにウディには会っていないんじゃないかとか、ツッコミどころもいろいろありますが、些細なことです。

ボブ・ニューワースが登場するところとか、「ライク・ア・ローリング・ストーン」のテイク8でワルツのリズムをやめてアル・クーパーが勝手にオルガンで加わりそこで曲が完成するところとか、ニューポート・フォーク・フェスでエレクトリックバンドで演奏し始めたディランにものすごいブーイングとか、それを見てピート・シーガーが斧で電源ケーブルを叩き切ろうとすることとか、今までさんざん言われてきた逸話をなぞるだけなんですが、なのに何故か見ていて涙が出そうになります。

これが40年以上のディランファンの本音です。

中学生くらいの時にこんな映画があったら・・・なんて、つくづく今はいい時代になったもんだと思います。

(でも中学生にはディランと二人の恋人、シルヴィー・ロッソ(スーズ・ロトロ)とジョーン・バエズの関係は理解できないかもね)

そういう軽音楽大変革の時代、ディランのロックへの転向のキッカケはビートルズをはじめとするブリティッシュ・インヴェンション、(その象徴としてキンクスの「ユー・リアリー・ガット・ミー」が使われました)やアニマルズの「朝日の当たる家」の革新的な表現も強く影響していそうです。

それとディラン自身も十代の頃はバディ・ホリーやエルヴィス・プレスリーなどのロックンロールが好きで演奏していたそうです。

1960年代の初めの時代は一番ヒップな音楽は社会風刺、秩序への反抗を象徴するフォークソングでした。

なのでまずはフォークを演ろうミネソタからとニューヨークへ向かったのです。

しかし膨らみ続ける表現欲求はフォークだけでは飽き足らずエレクトリックサウンドへ向かいました。

映画の中でピートシーガーがディランに「シーソーがある。片方に石が乗っている。片方は空のバケツだ。私たちはスプーンで少しづつ土を入れてきた。ずっとだ。そこへボブ・ディランがショベルを持って現れた。もう少しなんだ」とフォークスタイルでニューポートのステージに立って欲しいと訴えるシーンが象徴的です。

ディランは3作目のアルバム「時代は変わる」まではフォークシーンで活動していましたが、いつまでも「風に吹かれて」を求められる状況に辟易してきました。

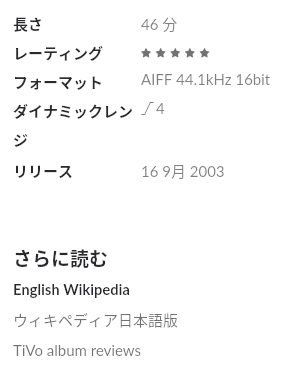

新しい歌を歌いたいんだ、というディランにジョニー・キャッシュが耳元で「俺は聞きたい」とボソッと呟くところに痺れます。

(「アメリカン・レコーディングス」でも触れましたけど)

すでにディランは4作目「アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン」になると演奏こそフォークスタイルですが、ロックにアレンジできそうな曲がいっぱい出てきます。

しかもいつにも増してぶっきらぼうに、もう嫌といいたげに歌うディランを感じます。

と昔から思っていました。

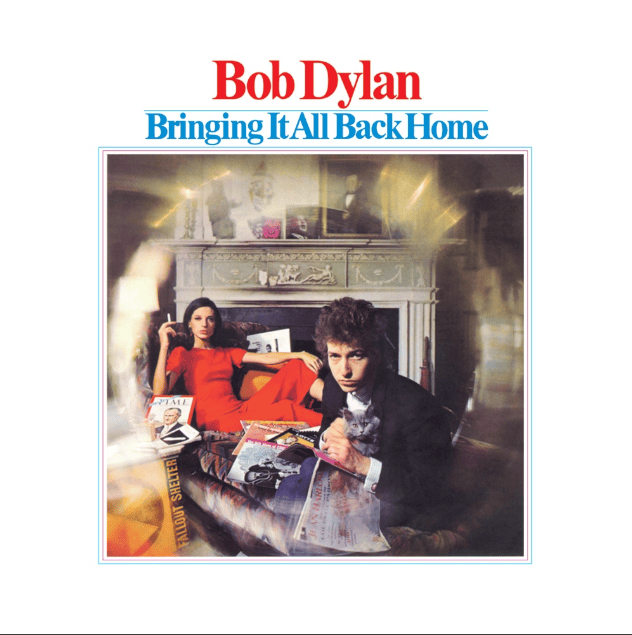

ご紹介するのはその次のボブ・ディランが初めてエレクトリックサウンドを発表した5枚目のアルバム「ブリング・イット・オール・バック・ホーム」です。

と言っても前編にわたってエレクトリックサウンドのロックかというと違って、LPレコードでいうところのA面の7曲となります。

なんかもうこのアルバムの解説は映画「名もなき者」を見ることが全てだと思えます。

アルバム「ブリング・イット・オール・バック・ホーム」のご紹介です。

演奏

ボブ・ディラン ギター、ハーモニカ、キーボード、ヴォーカル

スティーヴ・ブーン ベースギター

アル・ゴルゴニ ギター

ボビー・グレッグ ドラムス

ポール・グリフィン キーボード、

ジョン・P・ハモンド ギター

ブルース・ラングホーン ギター

ビル・リー ベースギター(Tr.11)

ジョゼフ・マッチョ・ジュニア ベースギター

フランク・オーウェンズ ピアノ

ケニー・ランキン ギター

ジョン・セバスチャン ベースギター

ダニエル・クレイマー フォト

トム・ウィルソン 制作

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Subterranean Homesick Blues サブタレニアン・ホームシック・ブルーズ

フォークソングの語りを超発展させたロックでパンクでラップな曲です。

素晴らしすぎて語れません。ミュージックヴィデオが全てです。

2, She Belongs to Me シー・ビロングス・トゥ・ミー

ポップな曲で、フォーク的なものがもう一切ありません。

3, Maggie’s Farm マギーズ・ファーム

歌詞はいいのですが、個人的に昔はなんか今一つの曲だと感じていました。

ある時気づきました。「そうか『サブタレニアン・ホームシック・ブルーズ』と距離が近くちょっと似ているからだ」

例えばA面のラストにおけばもっと引き立ったのでは、などと思います。

実際にはこの時期らしい名曲でディランはこの後ずっとライブの定番曲にしました。

4, Love Minus Zero / No Limit ラブ・マイナス・ゼロ / ノー・リミット

フォーク的なものを廃した名曲第2弾です。ポップで美メロです。

5, Outlaw Blues アウトロー・ブルーズ

ブルーズマナーの曲です。

チャック・ベリーの「メンフィス・テネシー」に似ているとも言われます。

ディランは尊敬するジョニー・キャッシュを思い浮かべて作ったのではないかと。

6, On the Road Again オン・ザ・ロード・アゲイン

ビート・ジェネレーション、ジャック・ケルアックの小説「路上= On the Road」が根底にあります。

(ビート・ジェネレーションとは1950年代アメリカで発生した文学や活動の総称です。若者の文化に大きな影響を与えました。有名なのはジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグ、ウィリアム・バロウズなどです。この辺もまた深い世界ですので興味のある方は調べてみてください)

内容はディラン得意の食い気味にセリフが出てくる字余り系ロックンロールです。

7, Bob Dylan’s 115th Dream ボブ・ディランの115番目の夢

アコースティックにハーモニカとギターでフォーク調で始まりますが、いきなり吹き出して笑い、やり直すというグダグダ感をあえてそのままレコーディングしています。輪をかけて笑い出したのはディランではなくプロデューサーのトム・ウィルソンだそうです。やり直すと言ってもエレクトリックバンドの演奏にチェンジします。(フォークスタイルを笑う・・・絶対狙ってやってます)

8, Mr. Tambourine Man ミスター・タンブリン・マン

ディランの中でも屈指の有名曲です。具体的な生活感のある歌詞ではありませんが、ディランならではのイメージが広がる名曲だと思います。

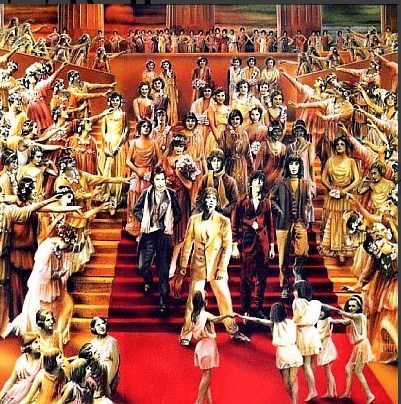

1964年のニューポートでのディランです。

9, Gates of Eden エデンの門

1965年7月20日に「ライク・ア・ローリング・ストーン」のB面としてシングルカットされました。録音は一発録りでOKとなりました。歌詞はシュールで難解です。単語を聞いてイメージを膨らます、という聞き方しかできません。

2005年にイギリスの音楽雑誌MOJOの作詞家とかミュージシャン相手に行ったディランの名曲で76位にランクされたそうです。

10, It’s Alright , Ma (I’m Only Bleeding) イッツ・オーライト・マ

この辺の歌詞はディラン研究科にとっても興味が尽きないものだそうです。(私は単純な愛好家です)

「しかし時にはアメリカ合衆国大統領でさえも裸で立たなくてはならない」とか「生まれることに忙しいのではなく、死ぬことに忙しいんだ」とかすごい詩が出てきます。

11, It’s All Over Now , Baby Blue イッツ・オール・オーバー・ナウ・ベイビー・ブルー

ザ・バーズ、ヴァン・モリソン、マリアンヌ・フェイスフル、ジョーン・バエズなどいろんな人にカバーされている有名曲です。「全ては終わったよ、ベイビー・ブルー」というタイトルで、「ベイビー・ブルー」とは何を指しているかを考えながら聴くのがディランの正しい聞き方です。

コメント