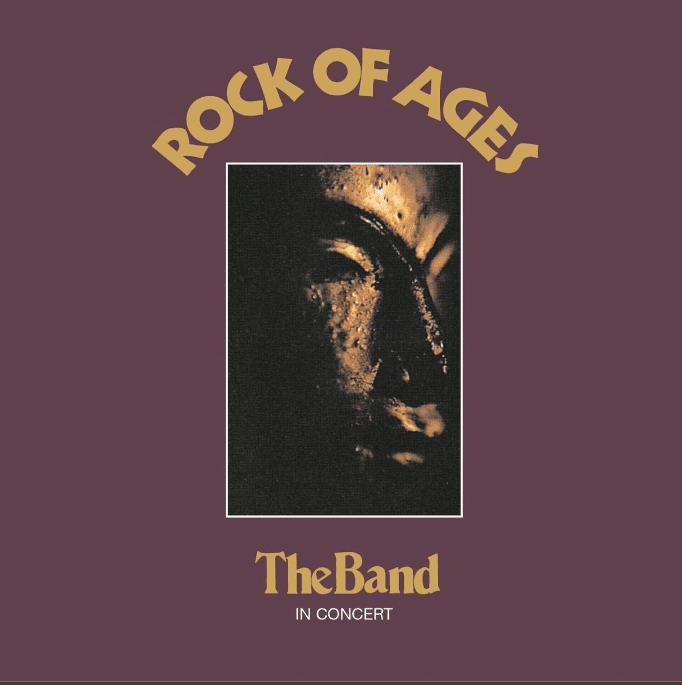

他にはない存在感でロックの歴史に名を残したアメリカのバンド、その名も「ザ・バンド」と言います。

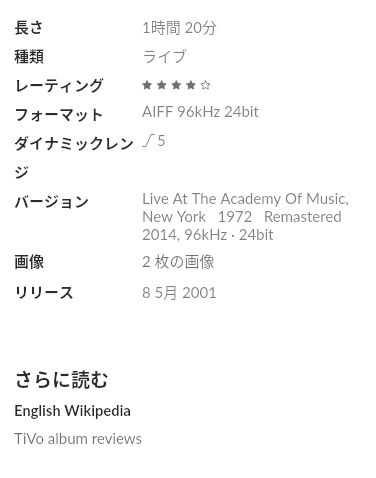

そしてこれは彼らの1972年リリースの伝説的ライブアルバムです。

1971年12月28日から大晦日まで行われたニューヨークのアカデミー・オブ・ミュージックでのライブをまとめたものとなります。

元々は2枚組LPでしたがVolume1,Volume2と分けてバラ売りされていた時期もありました。

CDになって最初は「ジェネティック・メソッド」を外した1枚ものが出て、オリジナル仕様の2枚組となり、今や4日間のコンサートを総括したデラックス盤「Live At The Academy Of Music 1971」も出ています。

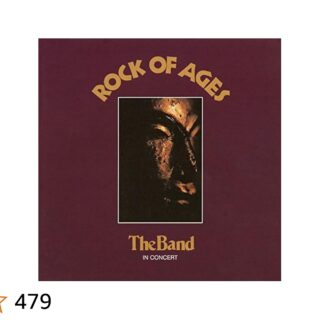

LP時代からのファンとしては、オリジナルの紫ベースの中心にタイの仏像みたいなのがアップされて写っているジャケット(貧相な説明ですみません)が一番愛着があります。

1970年代はオールマン・ブラザーズ・バンド、リトル・フィート、グレイトフル・デッド、ザ・バンドなどライブの強者がいっぱい現れました。しかも録音技術の発達により結構いい音質で聞けますので、楽しい限りです。

そのザ・バンドはライブに定評がありました。実力あるミュージシャンたちが背伸びをしない地に足をつけた音楽を演奏しているのは、なんとも味わい深い世界であります。

ブルーズ、ゴスペル、ソウル、カントリー、ブルーグラスなどの伝統音楽に対して敬意を持って接する姿勢は、派手でやかましいロックンロールが嫌いな層にも受け入れられました。

飾りがなく、真摯な姿勢で音楽を愛する集団でした。

しかもこの「ロック・オブ・エイジズ」のコンサートに至っては特別にニューオリンズの重鎮、アラン・トゥーサンのアレンジによるホーンセクションが追加されています。

これによってオリジナルアルバムの曲とはまた違った音の世界が見えるのです。

一番顕著なのは「オールド・ディキシー・ダウン」のイントロです。ちょっとしたホーンの重なりに曲のイメージがさらに膨らみます。

1970年代は4、5人編成のバンド・プラス・ホーンセクションでツァーを行うのが流行りました。

特にアメリカ西海岸ファンクバンドのタワー・オブ・パワーのホーンセクションは引っ張りだこでした。彼らが参加しているだけでグレードが上がる気がしてきます。

それもこの「ロック・オブ・エイジズ」あたりが参考になっているのかもしれません。(すいません、ここはちょっと自信がありません)

昔、居酒屋で職場の先輩が言っていた言葉を思い出します。「男なんてものは単純だから、いつもかっこいいものに憧れて行動しているだけなんだよ。まあ人によってかっこいいの基準が違うだけのことで」

なるほど、今まで覚えていて否定する感情も起こらないと言うことはあながちその論理は間違いではなさそうです。

そこでこのザ・バンドです。煌びやかな衣装とも派手なステージアクションともも無縁です。

“セックス・ドラッグ・ロックンロール” とか “一夜明けたら大スターのアメリカンドリーム” とも縁が無さそうです。(ドラッグだけはあるかもしれません、いやあったようです)

見た目がスマートで、女性からウルウルした視線で見つめられるような人たちではありません。

どちらかというと第二、第三候補という滑り止めにもならないような・・・(すいません、偏見です)

そういうあまりに普通の人達が、派手なスターが当たり前の世界に現れてなんの飾りもない、でも妙に心を打つ音楽を奏でるのです。

世の単純な男たちはこれはかっこいいと思いました。

と言うわけでザ・バンドは瞬く間に世界中の男の憧れとなっていきました。(実際、女性ファンなんかほとんどいないと思われます)

ザ・バンドはその頃流行りであったメチャ長いギターソロとか、ほとんどの人が本当は理解できないドラムソロとか、アドリブ合戦みたいなことは基本やりません。(今回、ガース・ハドソンのソロだけは目を瞑って許してください)

しかし状況に合わせて自在にドライブしながら作り込んだ音楽を演奏します。演奏能力は誰もが認める確かなものでした。

カバー曲もありますが、オリジナルが多く作詞作曲はほとんどがロビー・ロバートソンです。

彼が作った曲をギターなどでみんなの前で披露して、そしてみんなで練り上げていったそうです。

クレジットにはありませんがアレンジでガース・ハドソンの功績も大きそうです。

ロビーもガースのことを「マイルスなどとも一緒に演れるくらい」と評しています。音楽理論には精通していたそうです。

歌詞は難解です。この辺はデビュー前に一緒にツアーしたボブ・ディランの影響が大きいと思われます。

英語が母国語でもない日本人にきちんと理解できるとは思えませんが、わかる単語はブルーズやゴスペル、フォーク、アメリカン・トラディショナルの世界が感じられます。

ザ・バンドの亡き後、インスパイアされたバンドはいくつかありますが本家ほどの人気、実績は難しいようです。

そこはやはりメンバーの個性のなせるところなのでしょう。誰一人欠けても代わりはできないバンドでした。

解散後の再結成バンドやロビー・ロバートソンのソロを聴いていてもそれを感じます。

アルバム「ロック・オブ・エイジズ」のご紹介です。

演奏

ロビー・ロバートソン ギター、バッキング・ボーカル、イントロダクション

ガース・ハドソン オルガン、ピアノ、アコーディオン、テナー、ソプラノサックス

リチャード・マニュエル ボーカル、ピアノ、オルガン、クラビネット、ドラム

リック・ダンコ ボーカル、ベースギター、ヴァイオリン

レヴォン・ヘルム ボーカル、ドラム、マンドリン

ゲスト・ミュージシャン

ハワード・ジョンソン チューバ、ユーフォニウム、バリトンサックス

スヌーキー・ヤング トランペット、フリューゲルホルン

ジョー・ファレル テナーサックスとソプラノサックス、イングリッシュホルン

アール・マッキンタイア トロンボーン

JD バロン アルトサックス、変ホ長調クラリネット

ボブ・ディラン 「ダウン・イン・ザ・フラッド」、「ホエン・アイ・ペイント・マイ・マスターピース」、「ドント・ヤ・テル・ヘンリー」、「ライク・ア・ローリング・ストーン」でボーカル、ギターを担当

プロダクション

アラン・トゥーサン ホーン・アレンジメント

フィル・ラモーン エンジニア

マーク・ハーマン エンジニア

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。(Expanded Editionです)

- Introduction イントロダクション

ロビー・ロバートソンの挨拶で始まります。 - Don’t Do It ドント・ドゥ・イット

モータウンのアーティスト、マーヴィン・ゲイのカバーです。レヴォン・ヘルムが歌います。映画「ラスト・ワルツ」でも最初に入っていました。映画では「まだ居るかい」と言うアンコール場面から始まりました。アカデミー・オブ・ミュージック・ホールでは4曲目です。 - King Harvest (Has Surely Come) キング・ハーヴェスト

セカンドアルバム「ザ・バンド」に収録されています。リチャード・マニュエルのヴォーカルです。

タイトルは秋の収穫祭のことなのでしょう。農業を知っている田舎者にしかこの秋の感覚はわかりません。

最後に印象的なギターソロが聴けます。 - Caledonia Mission カレドニア・ミッション

個性的なリック・ダンコのヴォーカルです。ファーストアルバムに収められています。ホーンが入ってまた格別の味わいになっています。 - Get Up Jake ゲットアップ・ジェイク

セカンドアルバム制作時に録音しましたが、アルバムには収録されませんでした。曲調としてはセカンドアルバムにあっても違和感は無い気がします。リックとレヴォンのヴォーカルです。 - The W.S. Walcott Medicine Show ザ・W.S.ウォルコット・メディシン・ショウ

日本で言えば「ガマの油売り」的なことかもしれません。(それ今の時代、わかる人がいるのだろうか?)

ロバート・ジョンソンの「レッド・ホット」なんかも思い出します。

サウンドが最高でここでもリフにたたみかけるブラスセクションがいい感じです。 - Stage Fright ステージ・フライト

バンドにしては垢抜けた感じの曲です。タイトルはあがり症のことで同名のヒッチコックの映画にちなんで作ったそうです。リックの切羽詰まった感じのヴォーカルが最高です。途中ハウリング気味の部分さえここでは音楽の一部になっています。 - The Night They Drove Old Dixie Down オールド・ディキシー・ダウン

イントロを聴くとホーンセクションの重要性がわかります。と言ってもほんの数音しかありませんけど。

そのあとはヴォーカルに合わせるように入ってきます。レヴォンのヴォーカルと共に最高の瞬間です。 - Across The Great Divide ロッキーを超えて

グレート・デゥヴァイド=大分岐=ロッキー山脈、とわかった時にまたアメリカに想いが馳せたものです。

セカンドアルバムのオープニング曲でリチャードのヴォーカルです。 - This Wheel’s On Fire 火の車

リックのヴォーカルでディランとの共作です。トラブルに巻き込まれた内容です。ディラン・ヴァージョンもいいのですがリックの方はよりドラマチックに聞こえます。

曲が終わると観客の手拍子のみが聞こえます。 - Rag Mama Rag ラグ・ママ・ラグ

ここでもオリジナルにはないホーンセクションが面白い効果を出しています。レヴォンのヴォーカルでセカンドアルバムに収録されています。シングルカットもされましたがやっぱり売れなかったようです。ライブでは最後は執拗にピアノが引っ張るところも面白いです。 - The Weight ザ・ウエイト

ペキペキのギターで始まるバンドの一番有名な曲です。映画「イージー・ライダー」でも使用され、バンドの存在を世界中に見せつけました。

ゴスペルも感じる歌詞の普遍性が見事で、いつの世にも残る1曲です。 - The Shape I’m In ザ・シェイプ・アイム・イン

バンドにしては勇ましい感じのリズムですが、内容は混沌としたやけっぱち状態のようにも聞こえます。

リチャードのヴォーカルでサードアルバム「ステージ・フライト」のB面オープニングの曲です。 - Unfaithful Servant アンフェイスフル・サーヴァント

歌詞がプライベートな感じでサウンドも寂しい雰囲気のため、さほど有名ではありませんがこれは隠れたバンドの代表曲です。

古臭い雰囲気もリックのやるせない感じのヴォーカルも含めてすごくドラマチックです。

この雄弁なギターソロを聴いてフェンダー・テレキャスターを欲しいと思った私でした。 - Life is a Carnival ライフ・イズ・ア・カーニヴァル

元々4枚目のアルバム「カフーツ」に収録されたこの曲のアレンジでアラン・トゥーサンと繋がりました。

珍しくレヴォンとリックとロビーの共作となっています。のちのインタビューでレヴォンはガースの貢献が大きかったとも言っています。

ポジティブなアレンジで今までなかった新しい感じがしたものです。

この4枚目「カフーツ」も悪くはないのですが全体を通したテーマが感じられないので、散漫とした印象があり、他の完璧なアルバムに比べると評価は1歩引けをとっているようです。 - The Genetic Method ザ・ジェネティック・メソッド

珍しくガース・ハドソンのソロ・タイムです。キーボードを駆使した無国籍、無ジャンルの世界が味わえる時間です。

6分を過ぎると新年を迎える時間となって拍手が入ります。欧米では蛍の光はそう言う曲みたいです。

エリック・クラプトンの「ゼアズ・ワン・イン・エブリー・クラウド」でも使われていました。

そのまま途切れずに「チェスト・フィーバー」に入ります。 - Chest Fever チェスト・フィーバー

リチャードのヴォーカルで、ガースの重厚なキーボードアンサンブルで始まります。レヴォンによるとリチャードがアドリブで歌ったのをベースにロビーが曲にしたと言うことです。 - (I Don’t Want To) Hang Up My Rock and Roll Shoes ハング・アップ・マイ・ロックロール・シューズ

アメリカのロックンロール、R&Bシンガー、チャック・ウィリスの1957年No.1ヒットのカバーです。

オーソドックスなアレンジでもザ・バンドならではの味わい深いものがあります。

コメント