2025年11月、ザ・ローリング・ストーンズのアルバム「ブラック・アンド・ブルー」の最新リマスターがリリースされました。

オリジナル・リリースは1976年4月23日、ローリング・ストーンズにとって13枚目のスタジオアルバムです。

昨今1970年代のロック名盤と言われるものの50周年アニバーサリーというのがたくさん出ています。

基本的にこれも50周年記念盤と言っていいかと思います。

多くはオリジナル盤のリミックス、リマスターと付属してモノラル音源や未発表曲、アウトテイク、ゴリ押しででも音源や当時のライブ音源などを加えたものです。

これはこれでいいのですが、新規ファンの開拓よりも昔からのファンやマニア心をくすぐって散財させるためだけの企画ではないかと思ったりします。

あまり必要以上にデモ音源や、音質的に使える記録が残っているからと、大してコンディションの良くなかったライブをつけたりするのも考えものです。

かえってオリジナル版の魅力が薄まってしまい、評価が違ってくるのでは、などと考えてしまいます。(きっと余計なお世話です。お金がどうのこう言ってる時点でファン失格です)

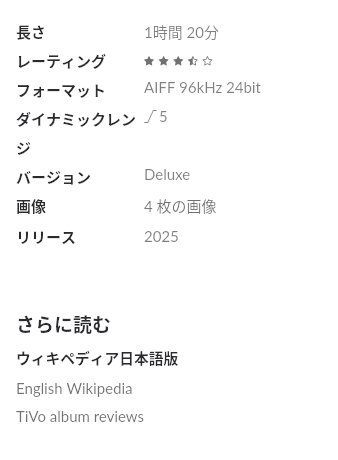

このストーンズの「ブラック・アンド・ブルー」はリマスターからスーパー・デラックス・ボックスまであります。

スーパーデラックスの内容はオリジナルアルバムのスティーヴン・ウィルソン・リミックスと未発表曲、アウトテイク、ジャムセッションからできています。

スティーヴン・ウィルソンさんは最近やたらと仕事熱心です。

私は何気に「ライブはどうせ・・・」などと思ってデラックス・エディションを購入したのですが、後でスーパー・デラックスに入っているライブをyoutubeで聴いてちょっと後悔しています。

追加のロンドン、アールズコートでのライブ、これがまたいいではありませんか。

音がワイドでいかにも広大な会場でのコンサートといういうのを感じさせながら、それでいて音の粒だちがいいのです。

キース大張り切りで、コンディションも良さそうです。

もしかしたら1977年にリリースされた「ラブ・ユー・ライブ」よりいいかもしれません。

昔からのファンの知る所ではこのアルバムはミック・テイラーの後任ギタリストを選ぶためのオーディションも兼ねていたとの話でした。

それでこのクオリティはすごいと思っていたのですが、ストーンズの場合、というかミックとキースの場合はいつもこうです。

自分らにはない、いいものを持っている人をうまく使って、アイデアをいただき、結局は我がものにしてしまうという恐ろしくパワハラな・・・じゃなかった柔軟で勉強熱心な面があります。

「レット・イット・ブリード」でのライ・クーダーなどの前科、じゃなくて実績があります。

そう考えればオーディションはいい口実で、アルバムのクオリティを高めるのに利用され、じゃなかった貢献をしました。

(以上、ファンならではの愛情表現だと思っていただきたい)

オーディションに参加したギタリストは

・スティーヴ・マリオット

スモール・フェイセズ、ハンブル・パイで有名な小柄ながらパワフルでソウルフルな声を持つギタリストです。

実力的には十分でもこの人とストーンズは、ある意味ジェフ・ベックと同じくらい合わないと思うのですが。

・ハーヴェイ・マンデル

アメリカ西海岸出身のブルーズ・ロック・バンド、キャンド・ヒートのギタリストです。

・ウェイン・パーキンス

アメリカ合衆国アラバマ州出身のシンガー・ソングライター、ギタリストです。

マスルショールズのスタジオでセッション・ミュージシャンとしても活躍しました。

ボブ・マーリーの「キャッチ・ア・ファイアー」の「コンクリート・ジャングル」、「スター・イット・アップ」、「ベイビー・ウィーヴ・ゴット・ア・デート」でリードギターを弾いています。

・ピーター・フランプトン

イギリスのバンド、ザ・ハードおよびスティーヴ・マリオットと同じくハンブル・パイで活動しました。

「ブラック・アンド・ブルー」がリリースされた1976年といえば1月にフランプトンのソロ・アルバム「カムズ・アライブ」がリリースされモンスター・ヒットを飛ばしていた時期です。

ここでストーンズへの加入はビジネス的側面や周囲の期待値などを考えるとあり得なかったような気がします。

・ロバート・A・ジョンソン

テネシー州メンフィスを拠点に活動したギタリストです。

・ロニー・ウッド

ジェフ・ベック・グループやフェイセズで活躍したギタリストです。(ベースも演ります)

この人のイメージはあまり自分を前面に出すことなく斜に構えて周りをうまく調整するタイプだと思います。

それにロリー・ギャラガーとジェフ・ベックもジャムセッションとして参加したそうですが、二人は自分のアイデアがあったため加入することには興味がなかったとのことです。

結局はロニー・ウッドに決定するのですが、まだ未定なのにアルバムジャケットには顔を出すということになったと言われています。

もしかしたら最初から「イッツ・オンリー・ロックンロール」の頃から知ってるロニー狙いで、あとは必要経費増しの税金対策とか、レコード会社への時間稼ぎとか、タダで新しい曲のアイデアをいただくためとかの「大人の事情」で行われたのかもしれません。

いやもしかしたらここでロニーに恩を売っておいてバンド内での発言権を取り上げたかったとか。(勝手な推測です)

そんなこんなで、1975年夏のアメリカツアーに間に合わせるようにできるはずだったアルバムは翌年の4月に出来上がり、リリースされました。

リリース時は

「もう終わっている、意味のないアルバム」

という人から

「ビッグななってもなお、音楽的なリスクを冒して、尚且つ成功している。ディッセンバーズ・チルドレン以来、黒人のリズムとスタイルを最も探求した作品」

という人まで

当時の評論家の反応は二極化しており賛否両論がはっきりしていたようです。

今思えば評価が低かったのは、ストーンズにハードロック的要素を求める人たちだったと感じます。

このアルバムにはヘヴィーなリフで構成された、いかにもロックという曲はありません。

ファンク、レゲエ、バラッドなどが並ぶ中で唯一最後の「クレイジー・ママ」はロック調ですが、どちらかというとカントリー・テイストな感じになっています。

個人的にはこのアルバムは時間が経つほどに評価が上がっていったアルバムでした。

今となってはストーンズの中でも重要な意味を持つ傑作アルバムという気がしています。

このアルバムも今だからこそ、もっと評価されても良いのでは、と思う次第です。

アルバムジャケットも

キース・リチャーズ「ちょっと相談あんだけど」

ミック・ジャガー「知らん!」

と言ってるようで、なんかいい感じです。

ついでにチャーリー・ワッツのマフィアにしか見えないような迫力も最高です。

(こういう丸刈りスーツ姿のロック・ミュージシャンは珍しい時代でした)

サウンドについては今までのアルバムに比べ、音がすごくネイキッドです。

ジャムセッション、オーディション的な現場だったからかもしれませんが、音のエッジが硬くてリアルに感じます。

その昔、最初に聴いた頃はゴツい音として全体に馴染んでないなあという気がしていたものの、その後のなんとも馴染みすぎた1980年代ストーンズのアルバムを聴くにつけ、

「もっと硬くリアルで隙間だらけの音の方がかえって迫力ある音に・・・」

なんて思ってしまうのでした。

私が持っていた音源は1994年のもので、それでも結構キレのある音でいい感じだと思っていたのですが、今回のスティーヴン・ウィルソン・ミックスバージョンはまた違います。

ダイナミックレンジが広がった感じで、キレのある音プラス低域の膨らみも増えた感じです。

サウンドが広がってリズムの低域が増えて安定した感じがするのです。

なので実際にそういうことはあり得ませんが、今までよりリズムがゆったりしたようにさえ感じます。

またこういうふうに感動できるとは、なんていい時代になったもんだと感謝したいくらいです。

ローリング・ストーンズの歴史において、貪欲に音楽を追求していたのはこのアルバムまでだったような気がしています。

そういう意味でのストーンズが好きだったのです。

というわけで次作「サム・ガールズ」以降はあまり熱心に聞かなかったのですが、最近になって見直してしまいました。

1980年代以降のローリング・ストーンズ、これも結構良いんです。

アルバム「ブラック・アンド・ブルー」のご紹介です。

演奏

ザ・ローリング・ストーンズ

・ミック・ジャガー

リードヴォーカル、バックヴォーカル(Tr.1,3,4,5)、パーカッション(Tr.1)、ピアノ(Tr.4)、エレクトリックピアノ(Tr.7)、エレクトリックギター(Tr.8)

・キース・リチャーズ

エレクトリックギター(except Tr.4)、バックヴォーカル(Tr.1,2,3,4,5,8)、ベースギター(Tr.8)、ピアノ(Tr.8)、リードヴォーカル(Tr.4)

・ロニー・ウッド

エレクトリックギター(Tr.3,5,8)、バックヴォーカル(Tr.1,2,4,5,8)

・ビル・ワイマン

ベースギター(except Tr.8)、パーカッション(Tr.1)

・チャーリー・ワッツ

ドラム、パーカッション(Tr.1)

ゲスト・ミュージシャン

・ビリー・プレストン

ピアノ(Tr.1,2,4,5,8)、オルガン(Tr.5,6)、ARPストリング・アンサンブル(Tr.4)、パーカッション(Tr.6)、バックヴォーカル(Tr.1,4,5,6,8)

・ニッキー・ホプキンス

オルガン(Tr.3)、ピアノ(Tr.7)、ストリング・シンセサイザー(Tr.7)

・ハーヴェイ・マンデル

エレクトリックギター(Tr.1,4)

・ウエイン・パーキンス

エレクトリック・ギター(Tr.2,7)、アコースティックギター(Tr.4)

・オリー・E・ブラウン

パーカッション(Tr.1,2,5,8)

・イアン・ステュアート

パーカッション(Tr.1)

・アリフ・マルディン

ホーン・アレンジメント(Tr.6)

テクニカル

・エンジニア

キース・ハーウッド、グリン・ジョーンズ、フィル・マクドナルド、ルー・ハーン

・アシスタント・エンジニア

ジェレミー・ジー、デイヴ・リチャーズ、タパニ・タパネイネン、スティーヴ・ダウド、ジーン・ポール

・1976オリジナルLPマスタリング(スターリング・サウンド)

リー・ハルコ

・1994CDマスタリング(ゲートウェイ・マスタリング・スタジオ)

ロバート・ルードヴィヒ

・アート・ディレクター

ビー・ファイトラー

・フォト

ヒロ

曲目

「チェリー・オー・ベイビー」はエリック・ドナルドソン作、他は全てジャガー、リチャーズの「グリマー・トゥインズ」作です。

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Hot Stuff ホット・スタッフ

ジェームス・ブラウン流ファンクに正面から挑戦しています。

この時代、他のロックバンドでは出せないかっこよさがあります。

ライブ・バージョンです。

2, Hand of Fate ハンド・オブ・フェイト

最近何気に名曲度が上がってきているように感じています。

表向きそんなに激しい曲調ではないのですが、なぜかストーンズらしい暴力的な程に迫力あるサウンドです。

3, Cherry Oh Baby チェリー・オー・ベイビー

ボブ・マーリー流レゲエに正面から挑戦しています。

この時代、ロックバンドがここまで踏み込んだアレンジしているのは他では見られませんでした。

そういう意味でもかっこいいレゲエとなっています。

4, Memory Motel メモリー・モーテル

これも時と共に名曲度を増していったナンバーです。

ただただ浸っていただきたいと思います。

途中で「しがらまあいいーん」とミックからキースに変わるところが、ビートルズの「ハード・デイズ・ナイト」で「へんないほー」とジョンからポールに変わるところと同じくらいのかっこよさを感じるのです。

5, Hey Negrita (inspiration by Ronnie Wood) ヘイ・ネグリータ

ラテン、ファンク、レゲエのリズムをミックスさせたようなリズムです。

ロニー・ウッドのリフをもとに作られて、ビリー・プレストンもかなり貢献したとのことです。

このアルバム全体を通してビリー・プレストンの存在は大きいのです。

6, Melody (inspiration by Billy Preston) メロディ

「メロディ、メロディ、それが彼女のセカンドネームだった」とノスタルジックな雰囲気を持ちながらも暗さ、黒さを感じさせるナンバーです。

ミックの歌い方で、いろいろと模索しながら進んでいっているように感じられます。

7, Fool to Cry 愚か者の涙

ファルセットを効果的に使った映像が目に浮かぶようなバラードです。

個人的にはローリング・ストーンズはこの曲だけでもロックの歴史に名を残せたのでは、と思えるほどの大名曲だと思っています。

ライブ・バージョンです。

8, Crazy Mama クレイジー・ママ

最後はお得意のノリの良いロックンロールで終わります。

コメント