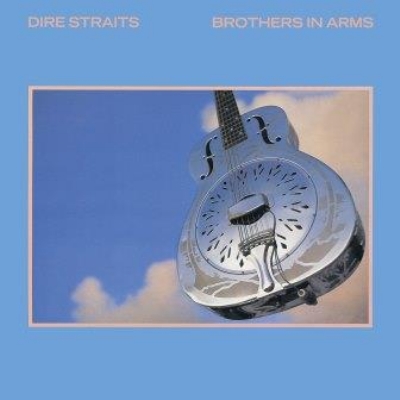

紹介するにはちょっと時間が経ちすぎてしまいましたが、2025年5月16日、ついに1985年のビッグヒット「ブラザーズ・イン・アームス」の40周年記念エディションが発売となりました。

あの時代を20代でリアルに体験している私にとってはなかなか感慨深いものがあります。

当時はやっとメディアとしてCDが認知されつつあった時でした。

私はこのアルバムは最初はLPで購入し、最終的にはCDも買いました。

密かにファーストアルバムからずっと聞き続けていた身にとってはこの世界的代ヒットは自分のことのように嬉しいものでした。

それまでのダイアー・ストレイツはというとファーストはヒットしたものの2枚目から4枚目にかけては一部の評価は高かったものの時代に合っているとは言い難いものでした。

ウイ・アー・ザ・ワールドに象徴されるようなポップス華やかなりしの時代です。

そういう中では「暗い」「地味」「長い」「退屈」などと言われていたものです。

自分のことのように悔しく思ってい私でした。(ただの思い込みです)

ヒットチャートを席巻するのを見て、まさに我が事のように嬉しがりました。

結果、総売り上げは世界中で3000万枚以上となり、CDで100万枚売れた初のアルバム、LPレコードよりCDの売り上げが勝った初のアルバム、となりました。

イギリスで歴代8番目に売れたアルバムであり、英国王室でも皇太子が聴くのを許された、などとと言われていました。

それから時が流れて1990年代になるとアナログ音源のCD化が一段落しました。

そしてLP時代の音源を単純にマスターテープからデジタルにトランスポートするだけではなく、より当時の環境や技術を考慮して今の時代にあった音質にアップデートするリマスターが重要視されるようになります。

2000年代に入ると録音業界はPCとプロツールズなどのソフトを使ってCDのサンプリング周波数44.1kHz、ビット数16という企画よりも24ビットでサンプリング96kHz、192kHzでレコーディングされるのが当たり前になり、LP時代の音源もハイレゾのデータ音源として一般でもも手に入るようになりました。

「ブラザーズ・イン・アームス」はもともと音が素晴らしいとは思っていましたが名録音であるにも関わらず、ハイレゾ音源は出てきませんでした。

一時期某音楽ダウンロードサイトのカタログに登場しましたがすぐ無くなりました。

巷ではこう言われていました。

このアルバムは全て完全デジタルレコーディング(DDD)だが1980年代のデジタルレコーディングの初期のものは当時の技術では機材的な面からもCDと同じ44.1kHz、16ビットの規格でしか残されていない。

よってこの時代のハイレゾ音源が出たとしても後から適当にアップサンプリングされた紛い物(まがいもの)でしか無いのだ。

なるほどある意味説得力のある話です。

しかし2000年に入ってからの情報ではアナログマスターテープも存在するようです。

そして最近の新しくリリースされるアルバムというのはダウンロードサイトで見ても当初のCDの規格、44.1kHz、16ビットのままです。

それでも軽音楽、ロック、ポップス、ジャズを聴いている分には特にこれ以上の音質はいらないとい感じられるほど素敵な音になっています。

デジタルレコーディングされて出来上がったデータを再生するにはこれで十分と感じられます。

余計なものが削ぎ落とされて磨かれた音になったというようなイメージです。

アナログオーディオの時代には空気感を出すためにとスーパーツィーターなどももてはやされました。

最近は逆に位相特性なども揃えて不必要な音の成分は除去するような方向になっていると感じます。

それでもスタジオの臨場感とか空気感は感じられるところがまたなんともな話なんですけど。

個人的にはCDの規格はあれで正解だったのかも、と一回りして思っている次第です。

そういう時代に現れたデジタルレコーディング初期音源のリマスター「ブラザーズ・イン・アームス・40周年記念」です。

私がダウンロードして持っているのは特にハイレゾ音源というものではなくCDと同じ企画でリリースされたものです。

ダウンロードして早速聴いてみました。

その昔、2011年リリースのSHM-CDはリマスターによりなかなかすごい音質となっていました。

当然今回はそれを遥かに凌駕する・・・とは言えません。

私のシステムではroonで聴くとほぼ一緒です。

Audirvana Studioで聴くとエコー感とか音の輪郭に微妙な差を感じますが、リッピングしたデータとダウンロードしたデータの違いくらいか。

ここまで行くと良し悪しではなく好みの問題、いや直に比較しないとわからない程度の違いです。

個人的な感覚だと、通常CDリッピングした音源の方がセンター定位が立つ感じだったりするのですが、これについてはそうでもありません。

ヘッドフォーンSony MDR-CD900、MDR-7506でも比較してみました。

40周年記念の方が若干低域が増えて音像が下がった感がありますが、これもデータの扱いの違いくらいの差、もう気持ちの問題です。

音については2006年の20周年記念のリマスターが出たあたりからそんなに変化はないと感じられます。

今はそれが確認できただけでもナットクです(という変な人なのです)

「40周年記念」の方はオリジナルアルバムのリマスターに続いて、リリース年のツアーの一環だったサンアントニオのライブです。

この1985年のツアーは今までになく大所帯でギター二人、ベース、ドラムスにキーボード二人を加えたものでした。

この年、アルバムリリースの2ヶ月後にチャリティ・イベント「ライブ・エイド」が開催され、当時はこの時の映像を見ることで1985年のツアーのあらかたな雰囲気が確認できました。

ここでもちろんバンドのメインはヴォーカル、リードギターのマーク・ノップラーですが、映像を見るとセカンドギターのジャック・ソニーの存在感もなかなかのものです。

長髪のロックスターなんていうイメージではなく短めオールバックのパンチパーマ風、変なおっさんなのですがそこがまた硬派で、やたらと気合の入ったプレイはバンドのムードメイカーとしては最高です。

またMTVでライブエイドとは別のウエンブリーアリーナでのダイアー・ストレイツのコンサートを30分くらいにわたって特集しましたがそれも全員ノリに乗った、気合の入った完成度の高いコンサートでした。

今でもyoutubeでは1985年のウエンブリーのコンサートの模様が確認できます。

後ほど曲紹介でリンクを貼らせていただきます。

ジャック・ソニーさんはペンシルバニア生まれのアメリカ人ですがニューヨークでセッション・ミュージシャンをしておりました。

有名なところではスティーリー・ダンの「リーリン・イン・ザ・イヤーズ」にも参加してギターソロをプレイしています。

1988年には双子の娘が生まれたことを機会にプロのミュージシャンをやめて楽器業界で仕事をしていました。

惜しむ楽は2023年8月30日に亡くなられました。享年68歳でした。

オリジナルアルバムの内容については以前にご紹介しましたが、当時のレコーディング状況を解説しておきます。(と言いつつもwiki情報をまとめたものです)

レコーディングは1984年11月から翌年2月にかけてカリブ海、モントセラト島のAIRスタジオで行われました。

レコーディング・コンソールはNEVE 8078でプロデューサー / エンジニアのニール・ドーフスマンはスタジオ環境よりもこの機材によって高音質が得られたと語っています。

使用マイク

ドラムセット

タム ゼンハイザーMD421

バスドラム エレクトロヴォイスRE20、AKG D12

スネア SHURE SM57、AKG C451(20db pad)

ハイハット AKG C451

オーバーヘッド AKG C451

アンビエンスマイク ノイマン U87

ベースアンプ ノイマン FET47+DIユニット

ギターアンプ SHURE SM57、AKG C451、ノイマン U67

録音はSONYの24トラック・デジタル・テープ・レコーダーで記録されました。ミックスダウン中に追加のエフェクト処理はしていないとのことです。

アルバム「ブラザーズ・イン・アームス・40周年記念」のご紹介です。

演奏

ダイアー・ストレイツ

マーク・ノップラー ギター、ヴォーカル

ジョン・イルズリー ベース、ヴォーカル

アラン・クラーク キーボード

ガイ・フレッチャー キーボード、ヴォーカル

テリー・ウィリアムズ ドラム(「ウォーク・オブ・ライフ」と「マネー・フォー・ナッシング」のイントロ)

ジャック・ソニー 「ザ・マンズ・トゥー・ストロング」のシンセギター

ゲスト・ミュージシャン

マイケル・ブレッカー サックス(Tr.4)

ランディ・ブレッカー トランペット(Tr.4)

マルコム・ダンカン サックス

オマール・ハキム ドラムス、カウベル、タンバリン

ニール・ジェイソン ベース(Tr.8)

トニー・レヴィン チャップマン・スティック(Tr.5)

ジミー・メーレン シェイカー、タンバリン

マイク・マイニエリ ヴァイヴ(Tr.5)

ディヴ・プルーズ トランペット(Tr.6)

スティング ヴォーカル(Tr.2)

プロダクション

マーク・ノップラー プロデューサー

ニルス・ドーフスマン プロデューサー、エンジニア、ミキシング

デイヴ・グリーンバーグ アシステント・エンジニア

スティーヴ・ジャクソン アシステント・エンジニア

ブルース・ランプコフ アシステント・エンジニア

ボブ.ラドウィグ マスタリング(ニューヨーク、マスターディスク)

ジョン・デント マスタリング(ロンドン、ザ・サウンド・クリニック)

トーマス・ステイヤー 表紙

サットン・クーパー スリーブデザイン

デボラ・フェインゴールド フォト

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

「ブラザーズ・イン・アームズ」のスタジオ盤の紹介はこちらをご覧ください。

1, So Far Away 君にさよなら

2, Money for Nothing マネー・フォー・ナッシング

3, Walk of Life ウォーク・オブライフ

4, Your Latest Trick 愛のトリック

5, Why Worry ホワイ・ウォリー

6, Ride Across the River アクロス・ザ・リバー

7, The Man’s Too Strong ザ・マンズ・トゥー・ストロング

8, One World 真実の世界

9, Brothers in Arms ブラザーズ・イン・アームス

ここから1985年のツアー、サンアントニオのライブ となります。

10, Ride Across the River アクロス・ザ・リバー

尺八のような音色のパンフルートの音で始まりますが、シンセサイザーで作っているようです。

アルバムの原曲をわりつ忠実に再現しており、この1曲だけでめちゃグレードの高い職人集団だとわかります。

歌詞の内容は戦争で兵士がある意味トランス状態になって平気で殺戮を犯してしまう状況を歌っています。ベトナム戦争や湾岸戦争をイメージします。

でもねえ、オープニングがこの曲?、「ウォーク・オブ・ライフ」とかだったら即、掴みはOK、パーティーの幕開けだぜえー、と安易に考えないところがさすが。捻くれたイギリス人らしいですね。

11, Expresso Love エクスプレッソ・ラブ

曲が始まると一瞬「マネー・フォー・ナッシング」か?と思いますが3枚目のメイキング・ムーヴィーズからのナンバーです。

このアルバムからよりストーリー性を帯び、サウンドはキーボードが大活躍して、ギターはディストーションした音になりました。

1985年、ウエンブリーアリーナのライブです。

12, One World 真実の世界

バグパイプ風のイントロで始まります。

スタジオ盤ではエリック・クラプトンか?、J.J.ケイルか?と聞き間違えそうになるほどの歌い方なんですが、ライブではだんだんボブ・ディラン風になっていくのが聞きどころです。(個人の感想です)

13, Romeo And Juliet ロミオとジュリエット

マーク・ノップラーは今までの全キャリアを通じてこの曲を演奏してきました。ストーリー性もあり、映像的で時代に影響されない愛の歌です。

オリジナルは「メイキング・ムーヴィーズ」に収録されています。

ここではイントロのギターの前に壮大なオーケストラをイメージさせるようなシンセのソロもついています。

こちらは1983年、ハマースミス・オデオンのライブです。

14, Private Investigations 悲しみのダイアリー

これまた映像が目に浮かぶような、ハードボイルドな男の歌です。

歌ではなく語っているだけですけど。

途中からベースの刻むリズムに合わせて炸裂するのがジャック・ソニーのギターです。

1985年、ウエンブリーアリーナのライブです。

15, Sultan’s Of Swing 悲しきサルタン

ダイアー・ストレイツがブレイクすることになった名曲です。

ここでは初期のペケペケギターの趣はなくオーバードライヴしたギターで演奏しています。

この時期のライブの特徴であるサックスソロも登場します。

1985年、ウエンブリーアリーナのライブです。

16, Why Worry ホワイ・ウォーリー

アコースティックギターの優しいメロディにぼせて呟くように歌います。

コンサートの流れの中で良いアクセントになっています。

1985年、ウエンブリーアリーナのライブです。

17, Walk Of Life ウォーク・オブ・ライフ

シングルヒットしていることもあって観客もノリノリです。

個人的にマーク・ノップラーのJ.J.ケイル奏法の集大成みたいな曲だと思ってます。

1985年ウエンブリーアリーナのライブです。

18, Two Young Lovers 二人は恋人

アルバム収録曲ではなく四枚目のアルバム「ラブ・オーバー・ゴールド」の時期に4曲入りEP「エクステンデンス・プレイ」に収録されていました。

世に数多ある軽いノリのロックンロールですが引き込まれます。

実力ある人が演るとこういうの聞き飽きたとならないところが流石です。

こちらは1984年の「アルケミー・ライブ」から

19, Money For Nothing マネー・フォー・ナッシング

今までのダイアー・ストレイツにはなかったイントロのファジーなリフはZZトップのサウンドを目指したそうです。

スタジオバージョンでは作者にスティングも名前を連ねて導入部などを歌っています。

これが類似性は別にしてポリスの「高校教師 : Don’t Stand So Close to Me」と同じようなメロディです。

ライブではガイ・フレッチャーが歌います。

1985年、ウエンブリーアリーナのライブです。

20, Wild West End ワイルド・ウエスト・エンド

デビューアルバムに収録されていた曲です。ここではサックスのソロで始まります。

ライブではノップラーはアコースティックギターですので聴くことはできませんがスタジオバージョンのボリューム奏法にやられてしまったことを思い出します。

後半のジャック・ソニーのオーバードライブしまくったギターソロもええ感じです。

こちらはPMVです。

21, Tunnel Of Love トンネル・オブ・ラブ

スタジオバージョンは「回転木馬のワルツ」で始まるサードアルバム「メイキング・ムーヴィーズ」のオープニング曲です。

ここではその前にサックスとギターソロで始まります。

19分を超えるドラマチックな長尺曲です。「ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ」のメロディも登場します。

ヴァイオリン双方とかギャロッピング奏法も楽しめます。

そして最後は全てギターに語らせます。

こちらは1983年、ハマースミス・オデオンのライブです。

22, Brothers In Arms ブラザーズ・イン・アームス

ニューアルバムのタイトル曲で雄弁なギターが聴ける曲です。

シンプルなフレーズでここまで語るギターを弾ける人は他にはいません。

PMVでどうぞ

23, Solid Rock ソリッド・ロック

これもサードアルバム「メイキング・ムーヴィーズ」からです。

「ウォーク。オブ・ライフ」みたいなオープニングですがヘヴィーなロックンロールに変わります。

こちらは1984年「アルケミー・ライブ」から

24, Going Home ゴーング・ホーム

はい、お約束のナンバーです。これからも時間を超えて残っていくであろうメロディです。

ダイアー・ストレイツのコンサートのラストは必ずこの曲で締めていました。

こちらは1985年、ウエンブリーアリーナのライブです。ハンク・マーヴィンがゲストです。

コメント