昨今、オーディオの世界はハイレゾ配信、サブスクの時代となっています。

いいヘッドフォーンとヘッドフォーンアンプさえあればお手軽に高音質が楽しめる時代です。

音楽レコーディングの現場でもデジタルが当たり前となって久しくなりました。

その昔のアナログオーディオの時代の話です。

高音質といえば昔からジャズのLPレコードは1950年代から音質が優れているとされてきました。

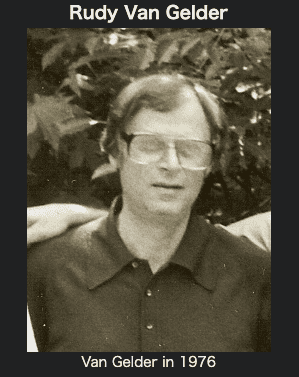

そのレコーディングエンジニアで有名なのがルディ・ヴァン・ゲルダー氏やロイ・デュナン氏、フレッド・プラウト氏などです。

ブルーノートやコンテンポラリー、コロンビアなどのレーベルで後世に残る名録音がたくさんあります。

それらは今だに若きミュージシャンにとっても極上のテキストとなっており、新たな音楽の出現に深く寄与しています。

1990年代後半になると本格的にレコーディングの現場にデジタルが入って現場ではCD規格の44.1kHz16bit以上でマスター音源が操作される様になりました。

そしてハイレゾ音源が出回り始めます。

その頃にルディ・ヴァン・ゲルダー氏がブルーノートのカタログをデジタル・リマスターを始めました。

その時言った言葉が

「ブルーノートのアルバムは自分でデジタル化したかった。デジタル化することによってスタジオのモニタースピーカーと自宅のリスニングルームのスピーカーが直結できるんだ。素晴らしいことだよ」

はい、もう私のオーディオ観はこれでキマリでした。

(Wikipediaより)

この座右の銘のもと、より自分に合った、好きな、心地よい音を追求してきました。

わたくし的に昔から感じていたことがあります。

特に楽器、というかエレキギターを演奏する人は感じるのですが真空管アンプの音はそれ以外のトランジスターアンプやデジタルアンプの音とは感じ方が違うのです。

そりやあもちろん、そういう真空管の音の素晴らしさは知っているつもりではあります。

特にギターアンプに関してはチューブアンプにかなうものはないと今でも頑なに思っておる次第でございます。

でも本格的にオーディオで真空管アンプなどに凝ったことはありません。

なぜかと言うととってもお金のかかる世界になってしまうからです。

しかもただ機材にお金をかければいいかというとそう言うものでもなく、それなりにバランスや機材のキャラクター、聞く音楽や環境なども考慮して電源や配線にまで気を使わなければならない世界です。

大多数の人と同様、

「そこまで凝ってもなあ」

「基本、音楽を楽しめればいいし」

「だいたい・・・生活水準、費用対効果を・・・」

しまいには

「テメェ、身の丈もわきまえずに何考えて・・・」

と言う感覚でした。

で、最近はPCオーディオを中心にハイレゾ音源やリッピング音源を聴いておおります。

音量などのバランスも基本PCソフトで操作するのですが、音楽のジャンル、ソースによってレベルが違います。

その都度自分の欲しい、聞きたいレベルの音量というものが違ってくるのです。

そこでその時の気分でいろいろ聞くには手軽に手元で音量操作できると便利です。

ということで今まではパワーアンプの入り口のバランス伝送部にボリュームボックスをつけていました。

パッシブ回路の電源を使わない機材です。

理由としてはパワーアンプのボリュームの位置によって音質の違いを感じる、大概はボリュームMAXの状態が一番歯切れが良い、伸びる音である。

バランス伝送部分での音量変化は音質の変化が感じにくい。

という理由からです。

(これは人によっていろいろご意見ございますでしょうが、そこはひとまずほっといてください)

そして最近、何気にAmazonでプリアンプとかフィルターとかみていたら、とんでもないものを見つけてしまいました。

なんと2025年にもなるという現在に真空管プリアンプというものが堂々存在しているではありませんか。

しかも安い、その割に中の構成図を公開していてプライドと自信を感じさせます。

メーカーはFX-Audio、そういえば何年か前にDC電源のフィルターを購入したことがありました。

その節はお世話になりました。

なんとこの商品も2018年から販売されているみたいです。

そしてこれはまさに望むところであるボリュームがついているだけの、音量調節しかできないプリアンプです。

このシリーズ、ただ真空管プリアンプということでよければ5,000円以内でありますが、真空管の特性のばらつきやペア管の重要性は身にしみてわかっていますので特性をそろえた

「TUBE-001 UNRIMITED 6J1 軍用選別グレード真空管搭載ラインアンプ」10,820円

というものを取り寄せました。

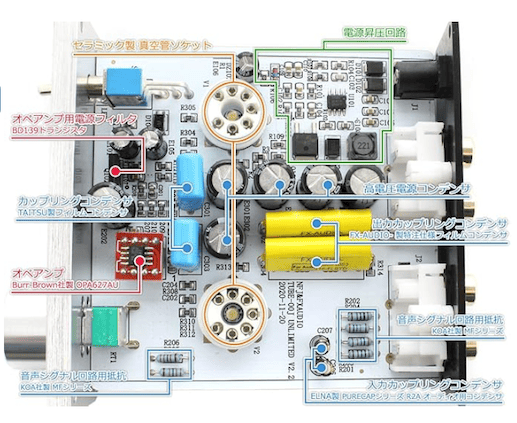

内部の基盤もamazonのカタログに解説入りで掲載してあります。

オペアンプに使用しているのはバー・ブラウンのOPA627、マニアの間ではNE5532とともに高音質で定評あるオペアンプです。

余談ですがネットで「オーディオ用オペアンプの音質比較」という記事があったので、見てみたら詳細な解説とともに「OPA627A 孤高の存在」、「NE5534A ベテランますます健在」、「OPA827 627の妹」などと見出しがついています。

なんとも愛情が感じられます。

ということで今のボリュームボックスに変えて接続し、音を出してみました。

今回はアンプの入力部のバランス接続をやめてアンバランス接続となりました。

通常、アンバランス接続の機材を追加する、ということは周波数特性、歪率、S/Nというオーディオ特性からみて劣化要因を増やすことでしかありません。

忠実度も不利です、下がるしかありません。

「まあ金額も金額だし、最悪な結果もあるかもね」くらいに思いながら音を出すと、そこでしばらく考え込んでしまいました。

「・・・なんかこれすごい、すごい気持ちのいい音だ」

という感想です。

そして何よりも自然に音を感じるのです。

なんか生理的に安心感を覚えるような音です。

もしかしたら人間のDNAレベルで共鳴する音か。

なんとなく今までより音の空間とか反射とかを感じる音です。

といってもエコー感ほど強くなくディレイほどはっきりしているものではありません。

電子がガラス管の中を移動することでなせる技なのか、なんて思ってしまいます。

「うわ、こいつアタマ大丈夫か」と思った貴兄、貴姉はご安心ください。

私もそう思っています。

パワードのスタジオモニターでも聴いてみました。

こちらも今までと比べるとなんともよりリアルで艶かしい音になりました。

具体的に例を挙げると例えばこれです。

1980年代から活躍していたSADE(シャーディー)というイギリスのバンドがいました。

少ない音数とジャズ、ワールドミュージック、ポップスをうまく調和させた音楽を女性ヴォーカルのシャーディー・アデュを中心に演奏していました。

実はヒットしていた当時はさほど興味もなかったのですが、ここ数十年ちょっと気になり、おりしもちょうど近所のTSUTAYAが閉店間際となっていた時です。

自分では買わないけど一応持っていたいアルバムの一環としてこれを機会にと、大量に借りてリッピングしたのでした。

その時のSADEを聴いて、音楽的に面白いけどリズムの音がなんかイマイチつまんないな、などと思っておった訳です。

なんか真ん中(中底域)だけの団子状の音に感じていたのでした。

で、今回聴いたところ、音のキレがよくなってこれがなかなかいいではないですか。

改めて見直しました。

同じようにTOTOの「ロザーナ」とかもリズムに勢いとキレを感じます。

勝手なことを言わせてもらうとデジタル特有の(特に初期デジタルの頃の)中域の密度というか情報量の少なさを補ってくれるような音です。

なんとなくアナログレコーディングされた時代のアルバムをデジタルトランスファーした今の環境で聴くには結構アリだという感じです。

(でも私は真空管パワーアンプまでは行かないと思いますけどね)

ついでに言っておくとFX-Audioさんは電源アダプターは本体に付属してなく、周辺機器としての取り扱いもありません。

なので適当にコネクターの大きさを合わせたものを購入しました。(Amazonおすすめで登場するものではありませんでしたが)

これがまたアダプターの出力側のケーブルがとっても細いものでした。

とりあえず動作に問題はありません。

聞いてみるとこれはこれで面白い音なのですが、ノイズフィルターをつけた方がいいかも、と思いFX-AudioのDCアダプター用のフィルターも使ってみました。

確かに音は変わります。

一番好みなのは何と一番安価なFX-Audio Petit Tankというノイズ・フィルターです。

(この辺は好みに問題です)

実はノンフィルターの音も捨てがたいものがあります。

だいたいケーブルとかも含めてその辺にこだわって詰めていくと、「いいんだけど、まとまってるんだけど、綺麗な音なんだけど、でもなんかおとなしい音」という感じになりがちなんです。

ロックやジャズを聴くならオーディオのシステムチェーンのどこか一箇所くらいチープで暴れる場所があったほうが迫力が増したりするものです。

などと考えたりする今日この頃なのでありますなあ。

コメント