このアルバムは今では名盤、カーティス・メイフィールドの代表作などと言われています。

しかし最初から評価の高いアルバムではありませんでした。

1975年のリリース当初はさほど話題になるようなチャートアクションも無く、その他大勢のアルバム同様、すぐに忘れられるような存在でした。

世の中、売れればいいと言うものではありませんが所詮は自由主義経済です。

消費者に選ばれないものは自然と淘汰されていきます。

特に音楽に関しては需要がある、売れる、だから儲かる、と言う大原則から大量に売れるものこそが優先されます。

それが移り変わりの激しい軽音楽の世界の鉄則です。

しかしここにリリース当時はさほど評価が高くなく販売数も伸びなかったけれど、10年以上経過してから見直され、代表作、名盤とまで言われるようになるものあらわれました。

当時はヒットチャートとは無縁だったけれど、実は影響力が高く、じわじわと浸透していって何十年も経ってから名盤の称号を与えられるアルバムです。

それがこのカーティス・メイフィールドの1975年リリース、7枚目のスタジオアルバム「ゼアズ・ノー・プレイス・ライク・アメリカ・トゥデイ」なのです。

実際リリース当時はビルボード200で最高120位、R&Bチャートでも頑張りましたが13位止まりでした。

これはカーティス・メイフィールドの歴史、ジ・インプレッションズからソロまでの実績からして満足できる結果ではありません、失敗作と見られるような状態でした。

当時売れなかった、評価されなかったという原因は今から考えると分かりやすいものです。

それは時代を先取りしすぎていたせいです。

1975年当時のR&Bチャートを賑わしていたのはディスコ・ミュージック、ヴァン・マッコイの「ザ・ハッスル」とか高速ファンク、アヴェレージ・ホワイト・バンドの「ピック・アップ・ザ・ピーセズ」です。

これを書きながら、“そういえばあの時代「ソウル・ドラキュラ」なども流行ってたなあ” とか思いながら音楽をを確認したのですが、今聴いてみるとディスコは見事に時代を感じるサウンドです。

それに比べるとカーティスのサウンドは古さを感じさせず、時間を超えてと言いますか今聴いても新鮮に感じるような感覚を覚えます。(個人の感想です)

アヴェレージ・ホワイト・バンド(略称AWB、ベースがすごい音してるファンクバンドです)の「ピック・アップ・ザ・ピーセズ」についてはファンク・スタンダードとなっており、今ではキャンディ・ダルファー姉貴のバージョンでも有名となっております。

これが「ザ・ハッスル」です。

続いて「ピックアップ・ザ・ピーセズ」もどうぞ。

はい、こういうのに比べれば、カーティスの歌う社会問題をテーマにしたスローなソウル・ミュージックなんざ「地味、暗い、退屈・・・」くらいにしか受け取られなかったものだと思われます。

しかし、10年ほど経つとR&B界にはヒップホップやサンプリングが台頭して、なおかつネオ・ソウルなどが見直されるなど状況が変わってきます。

英国のスタイル・カウンシルやレゲエ界隈をはじめ、プリンスやローリン・ヒル、カニエ・ウエストなど多くのアーティストがカーティス・メイフィールドの影響を認め、絶賛しました。

特にこのアルバムは日本でもピーター・バラカンさん、山下達郎さん、田島貴男さんあたりを中心にいかに素晴らしいサウンドかを語られていました。

そういう影響もあって1980年代後半から90年代辺りになると改めてこのアルバムが評価されるようになります。

カーティスは元々はニュー・ソウルの括りでマーヴィン・ゲイやスティーヴィー・ワンダー、ダニー・ハザウェイなどと同時期のミュージシャンでした。

そこから徐々に影響力を増していき1990年代のネオ・ソウルにおいても相当なものとなったのです。

ちなみに今では「死ぬまでに聴くべきアルバム1001枚」とか「ローリングストーン誌が選ぶ史上最高のアルバム500選」とかにランクしています。

(ただ、こういわれるリストって業界の販売戦略にしか感じられないところもあって、若干複雑な心境にもなるんですけどね。ただしそういうのも王道ではあるので、否定はできません。知ってて損はないです)

このアルバムはカーティス・メイフィールドの持ち味であるスローファンクが全編に反映されています。

全体的にリズムがゆっくりめです。音数も少ないです。

いつものようにストリングス、コンガの使い方が独特です。

ストリングスは通常バックをゴージャスに感じるように使用するのですが、カーティスはストリングスをエフェクト的に、ドラマチックに不安を煽るような使い方をしています。

そしてワウペダルを使用したカーティス・メイフィールドのギターがやたらと緊張感を盛り上げまあす。

映像的でリアルな生活感を感じるハードボイルドな世界です。

またカーティスのファルセットなヴォーカルも聞きどころでスローなソウル独特の喉を引っかかれるような焦ったさがあります。そこに極上のねっとりしたファンクのリズムが乗ってくると他ではなかなか味わえないグルーヴィーさにどっぷりと浸れます。

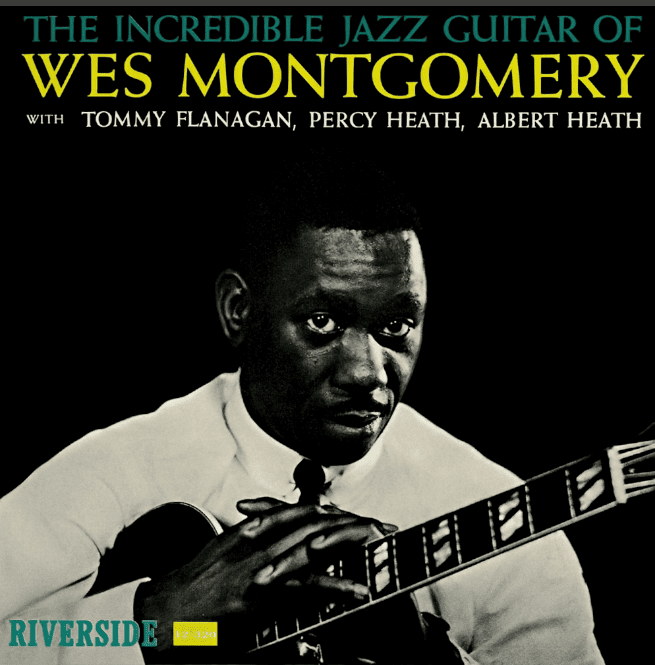

アルバムジャケットも社会性を感じるものとなっています。

このデザインはこのアルバムのためのものではなく、写真家のマーガレット・パーク=ホワイトが1937年に撮影したもので「At the Time of the Louisville Flood=ルイヴィル洪水当時」と題されて広告に使用されていました。

スローガンは「Theres No Way Like the American Way」です。

1937年2月15日号のライフ誌に掲載されたそうです。

カーティスのアルバムタイトルはこれをもじったものになります。

原題の「アメリカ流の他に道はない」と言うのがカーティスにかかると「今じゃこんな(クソみたいな)場所はアメリカ以外にない」と言う辛辣なことになります。

アルバム「ゼアズ・ノー・プレイス・ライク・アメリカ・トゥデイ」のご紹介です。

*今、CD,レコードは異常な高値になってます。

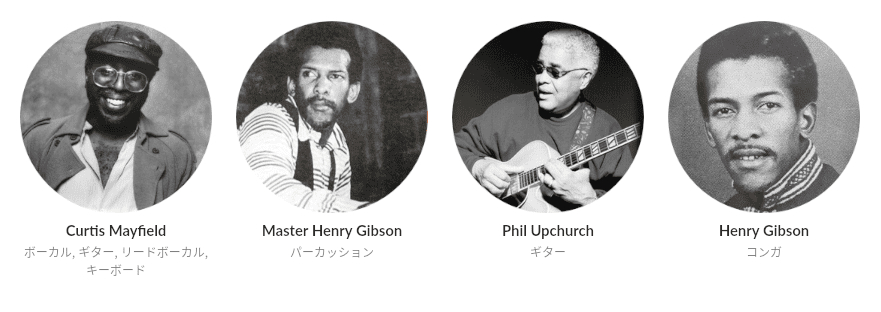

演奏

カーティス・メイフィールド ヴォーカル、ギター、キーボード

リッチ・トゥフォ キーボードアレンジ

ゲイリー・トンプソン ギター

フィル・アップチャーチ ギター

ジョゼフ・ラッキー・スコット ベースギター

クイントン・ジョゼフ ドラム

ヘンリー・ギブソン パーカッション

ハロルド・デセント 木管楽器

プロダクション

カーティス・メイフィールド プロデュース

ロジャー・アンフィンセン エンジニアリング

エド・スラッシャー アートディレクション

ピーター・バロンビー イラストレーション

ロックアート デザイン

マーヴ・ステュアート マネジメント

曲目

全曲カーティス・メイフィールド作詞、作曲

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Billy Jack ビリー・ジャック

都会の話です。不良のビリーが銃で撃たれる話です。ジリジリと焦燥感を感じる貴重感あふれる出だしになっています。映像が目に浮かびます。サウンドはシンプルでクールを絵に描いたようなかっこよさです。ヴォーカルもカーティス・メイフィールドのファルセットでしか表現できない世界です。

2, When Seasons Change フェン・シーズンズ・チェンジ

教会の鐘のような音で始まり、今度は変わって自然を感じるような温かい曲調です。過ぎた年月を悔いるような歌詞です。これだけスローにしてもリズムに芯があってシンコペーションでリズムを立たせます。

聴いている方はダラダラする暇もなくリズムの中に連れ込まれます。

3, So in Love ソー・イン・ラヴ

カーティスを代表するラブソングなんですが、そこはカーティス、ただ甘いだけの愛の歌ではありません。けだし名曲です。

4, Jesus ジーザス

LPレコードではここからB面でした。語りで始まり、カーティスの謙虚な信仰心が語られます。嬉しいことにカーティスのいたインプレッションズで有名な「エーメン(という詩)」も出てきます。

5, Blue Monday People ブルー・マンデイ・ピープル

サウンドエフェクトに続き、カーティスの歌が入ってきて、リズムが出てくるともう安定のカーティス・メイフィールド・ワールドです。カーティスの曲は有栗と魔を使ったグルーヴが持ち味なのです。なのでこのアルバムでは聴き進んでいくとこう言うミドルテンポの曲でもリズミカルに感じます。そしてここから徐々にギアを上げていきます。

タイトルは1979年のブームタウン・ラッツのヒット「I Don’t Like Monday= 哀愁のマンディ」に引き継がれます、と勝手に思っている次第です。

6, hard Times ハード・タイムス

リズム主体のところがまた良くて、聴き入ります。そして普通のリードギターとは全くアプローチの違うカーティスのギターが堪能できます。

「Hard Time Killing Floor Blues」というスキップ・ジェイムスからハウリン・ウルフと繋がった世界を感じていただきたいと思います。(まことに勝手な想像です)

7, Love to the People ラヴ・トゥ・ザ・ピープル

最後はホーンセクションに引っ張られながら力強くリズムを刻んでいきます。内容はほんのちょっとした愛情があれば、と思いやりと行動の大切さを歌います。個人的にはこのシンプルながら意思を感じるようなリズムが素晴らしく、ドラムだけでも味があります。ぜひこのリズムのキレも堪能していただきたいと思います。

コメント