ザ・ローリング・ストーンズの1966年のアルバム「アフターマス」のご紹介です。

アメリカでは6枚目、イギリスでは4枚目のアルバムとなります。

「余波」「影響」「結果」と訳されるこのアルバムは初期ローリング・ストーンズの集大成であり、新たにバンドの可能性を大きく広げたと言われる名盤です。

リリース当時も世界中で大ヒットとなりました。

このアルバムの今までのストーンズと違うところとして、ブルーズやソウルのカバーがなく全編ミックとキースの作曲となっています。

なのでビートルズに比べれば黒っぽい雰囲気をかもしつつも「ブラックミュージックのカバーバンドで終わるわけには行かなくなっちまったぜ」と言わんばかりにアイデア溢れるポップなナンバーをいっぱい詰め込みました。

そして今から考えると、オリジナルの創立メンバーの一人で、バンド結成時にはバンドリーダーとも目されていたブライアン・ジョーンズの、彼にしかできない存在感を示した最後のアルバムとなっています。

その意味でも全てにおいて素晴らしく出来上がったアルバムです。

ただ惜しむらくはビートルズもそうなのですが、この頃のイギリスのバンドはイギリス向けとアメリカ向けに内容を変更してリリースしていました。

日本ではどちらのアルバムもレコード店に並べられていて、訳もわからずそういうバリエーションなんだと勝手に思っていたものです。

現在では基本的に今は両バンド共に英国版が基準になっています。

米国盤と英国盤の大きな違いは二つあります。

一つはオープニングが英国盤では「マザーズ・リトル・ヘルパー」で始まるのに対して米国盤は「ペイント・イット・ブラック」です。

どちらも超がつくほどの名曲ですがストレートな「黒く濡れ」に対して「お母さんのちょっとしたお世話」の方が意味深です。

「黒くねれ」は「サティスファクション」と同じ路線でもあるため、アメリカではシンプルにわかりやすく行った方がいいと判断されたのかもしれません。

もう一つがこのアルバムの目玉というかストーンズでなければ作れない世界と言える「ゴーイン・ホーム」の位置です。

英国版はLPレコードでいうところのA面の最後、米国盤はB面のラストに配置されています。最初に聞いたのは英国盤の方でした。

「うわっすごい、とんでもないことやってる」というイメージで、これではB面の方はどうなってしまうんだろうと感じたことを思い出します。なので個人的にはやっぱり英国版の並びがインパクトがあっていいと思います。

アルバムラストにあの曲が来るとなんというか尺稼ぎで間延びした感じにならないか?と勝手に心配してしまいます。

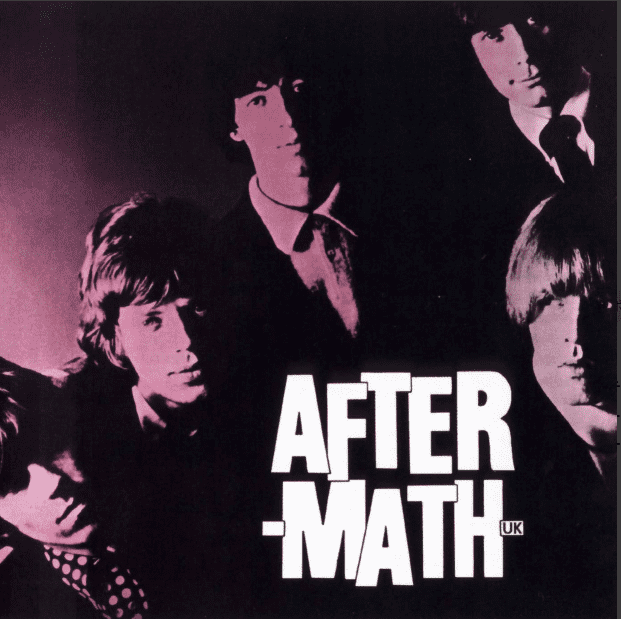

アルバムジャケットも英国盤はポートレイトのピンクと黒の2色刷りでなんとなくジャズアルバムっぽい雰囲気も伺えます。(ここは若干無理を承知でブルーノートのデザインと結びつけていただきたい)

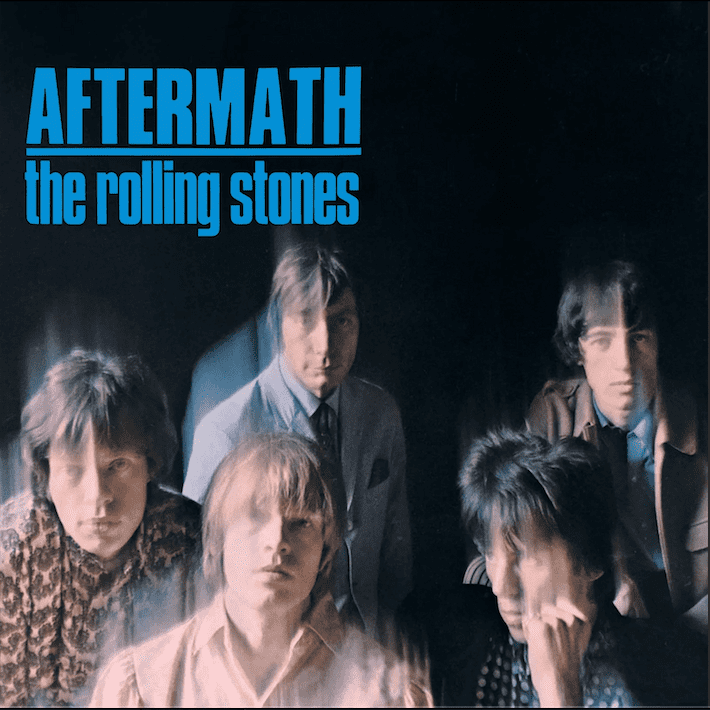

米国版はカラーのあえてピントをずらしたようなカラーのポートレイトです。

次作の「ビトウィーン・ザ・バトンズ」と同じ感じではあるのですが如何せん「ビトウィーン・ザ・バトンズ」がストーンズにしてはジャケット同様、内容もピントが合ってないような感じもあり、そういう意味でもこちらも英国盤に軍配が上がりそうです。

そして内容となりますが、これ以上望めないくらいの名曲のオンパレードとなっています。

中には「暗い」「地味」と評価される向きもありますが、いやいやそこがストーンズの本質なんだよなあと思わずにはいられません。

確かにカラッと明るい感じではありませんがこのブルーズやソウル、ゴスペルにつながる雰囲気、ブルーでアーシーでファンキーな感覚こそがストーンズの魅力です。

ライバルのビートルズは「ラバー・ソウル」をリリースした時期です。

ビートルズも既成の音楽感からイメージを広げようとラバー・ソウルの「ノルウェーの森」でシタールを取り入れたりしていました。

それに触発されて「アフターマス」においてはブライアン・ジョーンズがシタールをはじめ、マリンバ、アパラチアン・ダルシマーを演奏して独特の雰囲気を醸し出しています。

その昔、(1980年代です)海賊版VHSでエド・サリヴァン・ショーのローリング・ストーンズ関連の映像を見せてもらった時、「ペイント・イット・ブラック」でブライアン・ジョーンズがあぐらをかいてシタールを演奏しているのを見て感動したのを思い出します。

今ではyoutubeでいつでも見れるのでつくづくいい時代になったものだなあと思うアナログ世代なのでした。

この頃からすでにブライアンは自己丸出しの破滅型だったのでグループ内でも煙たがられていたようです。

とりあえず好きに色々演ってもらって使える部分は使うというスタンスでした。

本来はリードギター担当のブライアンでしたが、ギターに興味がなくなっていました。

このアルバムからミック・テイラーが加わるまでの期間、レコーディングではギターは全てキースが弾いたそうです。

この時点でブライアンと違ってミックとキースは自分の役割をわかっていて、それを確実に演じていました。ビートルズやディランを見てローリング・ストーンズをどういう立ち位置でどう演出するべきかをわかっていたのです。

その辺が演技することなく常に地でいくブライアンには認識できなかったのでしょう。

この後もブライアンはバンド内で浮いて行って、さらにドラッグに依存することとなり1969年7月3日に謎の溺死で発見されることになります。

ローリング・スローンズの大きな謎のひとつとして、このブライアンの処遇があります。

もっと早い時期に戦略の共有とか、それが無理なら脱退させるなどの決断がされていればブライアンにとっても結果的に良かったのではないかと思われることです。

もうひとつはイアン・スチュアートの処遇で、最後までバンドメンバーとして認めてもらえなかったのに陰でバンドを支え続けたということです。(戦略的なことで、上層部からルックスが不向きなのでバンドメンバーにしてもらえなかったそうです)

そこを考えるとミックとキースにはグループ内においても、対外的においても大きな決断ができる強力なリーダーシップが取れなかった、権限がなかった、などと何かがあったのかと想像してしまいます。

この辺がなんとも人の扱いがうまくいってないなあと感じるところですが、なぜかローリング・ストーンズは人間関係で窮地に陥るほどに名盤を作りました。

彼らは常に窮地をエネルギーに変えて前進してきたのです。

ということで1980年以降は富も名声も出来上がり、窮地に陥ることもなくなった結果、引き換えにとんでもない名作は出てこなくなったのかと思う今日この頃ではあります。

音質については昔からストーンズの録音は名録音とされてきました。

さすがクラシック録音に定評のあるデッカだからというか、空気感をうまく表現できていると思います。音像に距離感を感じる音です。

これがロックと相性がいいかと言われれば時代とともに違ってくるのですが、この時代においてはとても丁寧な録音だと思います。

アルバム「アフターマス」のご紹介です。

演奏

ザ・ローリング・ストーンズ

ミック・ジャガー リードヴォーカル、バックヴォーカル、パーカッション、ハーモニカ

キース・リチャーズ ハーモニー、バックヴォーカル、エレクトリックギター、アコースティックギター、ファズベース

ブライアン・ジョーンズ エレクトリック・ギター、アコースティックギター、シタール、ダルシマー、ハーモニカ、マリンバ、コト

ビル・ワイマン ベースギター、ファズベース、マアリンバ、オルガン、ベル

チャーリー・ワッツ ドラム、パーカッション、マリンバ、ベル

ゲストミュージシャン

ジャック・ニッチェ ピアノ、オルガン、ハープシコード、パーカッション

イアン・スチュアート ピアノ、オルガン

プロダクション

ディヴィッド・ベイリー フォト(米国盤)

デイヴ・ハシンガー エンッジニアリング

アンドリュー・ルーグ・オールダム プロデューサー、カバーデザイン(英国盤)

ジェリー・シャッツバーグ フォト

ガイ・ウェヴスター フォト(英国盤)

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Mother’s Little Helper マザーズ・リトル・ヘルパー

不穏な音の塊が湧き上がってくるオープニングです。ドラッグが普通の家庭の母親まで蔓延している状況を謳っています。スライドギター含めてかっこいいアレンジです。

2, Stupid Girl ステューピッド・ガール

シンプルに叩きつけるようなリズムの曲です。ポップなメロディに激しいリズムが絡んでこれもストーンズならではです。途中のコーラスもビートルズと違ってダルでルーズに行きます。

3, Lady Jane レディ・ジェーン

ブライアン・ジョーンズによるアパラチアン・ダルシマーにより拡張高い感じのアレンジです。若いバンドが演奏するから新鮮ですが、貫禄のある大物歌手が歌うとまんまムード歌謡となりそうです。

4, Under My Thumb アンダー・マイ・サム

最初はあまり印象に残らなかったのですが1980年頃のツアーでよくオープニングに使っていて、ライブ映画「レッツ・スペンド・ザ・ナイト.トゥゲザー」を観て見直しました。ブライアン・ジョーンズの演奏するマリンバと猥雑な歌詞がストーンズらしい仕上がりです。

5, Doncha Bother Me 邪魔をするなよ

ブルーズマナーの曲です。シカゴブルーズをポップにした感じです。こういうのがなんとなくブライアン・ジョーンズが好きそうな曲調ではないかと思います。

6, Goin’ Home ゴーイン・ホーム

この黒っぽい感じが最高にストーンズらしくかっこいいのです。後半のワンコード・ジャムもこの時代ならではのチャレンジ精神を感じます。ハーモニカはミックではなくブライアンです。

6, Flight 505 フライト 505

軽く流している感じがまたいいのです。こういう脱力系もストーンズは得意です。

7, High and Dry ハイ・アンド・ドライ

これもカントリーっぽく軽く流している曲ですが、細部まで練られていてよくできた曲だと思います。

8, Out of Time アウト・オブ・タイム

問答無用の傑作です。ブライアン・ジョーンズによるビブラフォンが曲のイメージを広げています。この手の曲にしては珍しく5分を超える長さですが飽きません。

9, It’s Not Easy イッツ・ノット・イージー

安定のストーンズ節、アメリカ南部の音楽を取り入れた初期のストーンズらしい曲です。

10, I Am Waiting アイ・アム・ウェイティング

ドゥーワップとかゴスペルとかアメリカンポップスとかいろんな要素を感じる面白い曲です。

11, Take It or Leave It テイク.イット・オワ・リーヴ・イット

何気に名曲です。この曲はあまり評判になりませんが素晴らしいメロディメーカーぶりです。このアルバムは最初からステレオ音像を意識して制作されたアルバムとのことですが、この曲だけはなぜか右にヴォーカル、左にバンド演奏といった旧態の音像です。

12, Think シンク

黒っぽさがかっこいい曲だと思います。

13, What to Do ホワット・トゥ・ドゥ

エンディングに相応しく、明るいながらも祭りの後みたいな感傷的な気分も感じられます。

以上、捨て曲なしの名盤です。

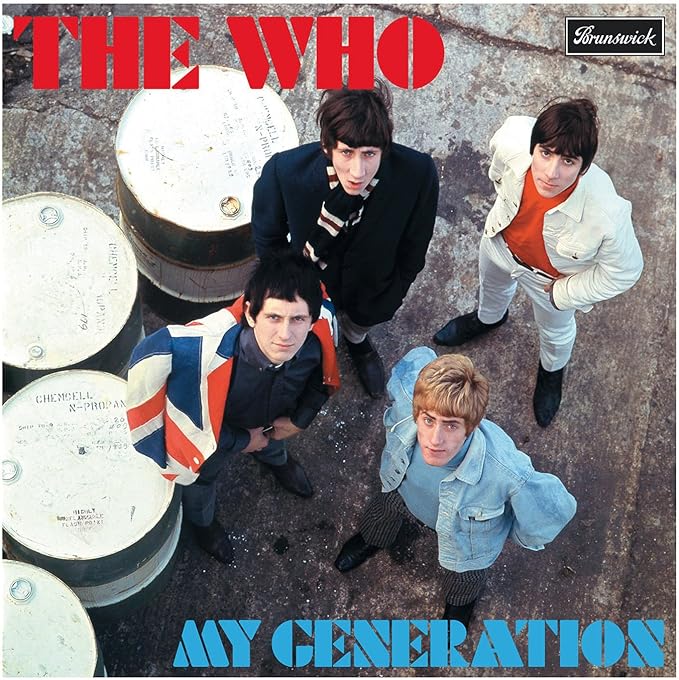

米国盤がこれです。

コメント