1947年生まれのエルトン・ジョンは現在も音楽界の大御所として活躍しています。

1998年には大英帝国勲章(ナイトの称号)と2021年にはコンパニオン・オブ・オナー勲章まで授与されました。

なぜか2019年には国外のフランスでも最高位勲章と言われるレジオン・ドヌール勲章までもらっています。

誠に華々しい実績です。

デビューから一気にピークまで駆け上がり、現在の礎(いしずえ)となった時期というのは1970年代前半です。

特に相棒の作詞家バニー・トゥーピンとピタリと波長が合っていたこの1972年の「ホンキー・シャトー」から1975年の「キャプテン・ファンタスティック」あたりまでが最重要な期間ではないかと(勝手に)思っています。

この期間はとてつもないスピードとセンスと創作意欲で軽音楽界を席巻しました。

エルトンの音楽は特定のジャンルに収まることなくクロスオーバーしています。ポップスといえばポップスであり、ロックと思えばロックです。

そういうジャンル分けが不毛と感じるくらいの独特の世界がありました。

この時期、というか初期のエルトン・ジョンのアルバムにはある共通の感性が感じられます。

バーニー・トゥーピンの書く詩とエルトン・ジョンの奏でる音楽には思春期の男の子の不安や希望や挫折、悩みといったこの時期の揺れ動く感性に妙にマッチするものがありました。

厨二病的なもの、大人びたものから破壊衝動に駆られた若気の至りのようなもの、自分のコンプレックスや憧れなどをうまくメロディーに乗せて歌います。

ここら辺がなんともいえないエルトンと相棒バニーならではの世界なのです。

ぜひ、中学生、高校生あたりの思春期に体験して欲しいところです。

まるで自分の心情を代弁してくれているかのような感じがします。

男女を問わずこの時期の曲はナイーヴなセンスの塊です。そういう繊細なセンスはたくさんの共感するミュージシャンにカバーされているような気がします。

この時期のアルバムはみんな甲乙つけ難いような名盤ですが、最近になってふと気づいたことがあります。

この時期の神がかったようなエルトン・ジョンの才能にはある原因がありました。

それはエルトンを支えるバックのサウンドにあります。

具体的にはベースのディー・マレーとドラムのナイジェル・オルソンの存在です。

このリズムセクションの固定によってエルトン・ジョンの世界は良い方向へ広がっていきました。

とかくエルトン・ジョンの本性はナイーヴで悲観的なため、ともすると音楽は鬱々として暗い世界へ向かいがちなんですが、このリズムセクションによってスケールがデカくなり無理矢理でも明るい世界へ引き摺り戻されている感じです。(勝手な想像です)

特にベースのディー・マレーの奏でるサウンドはすごいの一言です。

特に突出したテクニシャンとかではありませんが、何がすごいのかというと音使い、フレーズのセンスです。

最近のリマスター音源をちゃんとしたオーディオシステムで聴くとそれがよくわかります。

やたらと分離の良くなったベースサウンドがより素晴らしい世界へ誘ってくれます。

この時期のエルトン・ジョンのアルバムはベース中心で聴くのも個人的にはアリです。

バンドのベース(底)を支える、のみならず歌をアシストする、バンドにアクセントをつける、大きくバンドをドライブさせる、などなど全てにおいて卓越したセンスの塊です。

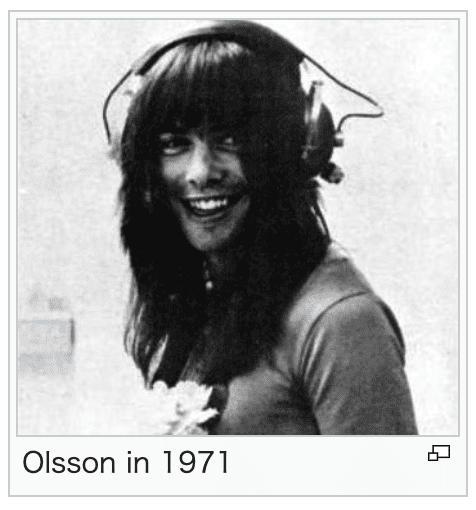

そしてドラムのナイジェル・オルソン。

この人も歴史に名を残すような人ではないかもしれませんが、裏に回っていい仕事をしています。

決して存在をひけらかすような演奏ではなく、ヴォーカルを立てて、寄り添うドラムです。

この二人の固定化がこの時代のエルトンの快進撃を支えたといってもいいとさえ思います。

いや、もちろんギターもキーボードももちろん他のメンバーも一級品ですけどね。

このリズムセクションの二人はこの「ホンキー・シャトー」まではツアーメンバーとしてはエルトンのバンドにいたのですが、スタジオアルバムではなぜか(組合とか契約の問題でしょうけど)1枚ごとに1曲しか参加できなかったそうです。

実は昔から1970年リリースのアルバム「タンブルウィード・コネクション」に収録されている「カントリー・コンフォート」という曲が大好きでした。

なんてセンスのいいベースなんだろうと思っていたら、それもその1枚の1曲でありました。

さすがです。

ちなみに今は普通のおっさんとなっているナイジェル・オルソンさんですが、この時代のナイジェル・オルソンがまた中性的でなんともな存在感があります。

最初、Wikipediaで写真を間違えたのかと思ってしまいましたが、調べてみると今の彼からは想像できないような美少年でした。

(ちなみにディー・マレーもロックンローラーな美少年です)

上、2007年のオルソンです。(wikipediaより引用)

1971年のオルソンです。(Wikipediaより引用)

そして極め付けは1971年5月にリリースされた「17-11-70」というスタジオライブ・アルバムです。

タイトル通り1970年の11月17日にWABC-FMというラジオ局の番組のためにニューヨークのA&Rレコーディング・スタジオで録音されたものです。

メンバーはなんとエルトン・ジョンとディー・マレー、ナイジェル・オルソンという3ピースバンドによるライブです。

ここではロックに徹したエルトン・ジョンが聴けます。

ラジオ・パーソナリティのデイヴ・ハーマン(最初と最後に声が入っています)によると、エルトンは演奏中のどこかの時点で指を切ってしまったらしく、終わった時にはピアノの鍵盤が血で覆われていたそうです。

ほらそこのあなた、聴いてみたくなったでしょう?

しかし今の時代、このアルバムから入るのはお勧めしません。「ホンキー・シャトー」から「キャプテン・ファンタスティック」まで聴いた上でのほうがより楽しめます。

そういえばここから「グッドバイ・イエロー・ブリックロード」までは常にエルトンのライブでは名物男のレイ・クーパーさんはスタジオアルバムではクレジットはされていますがそんなに大活躍はしていません。

「カリブー」からはまたいろんなアイデアを出して良い味付けをしてくれます。

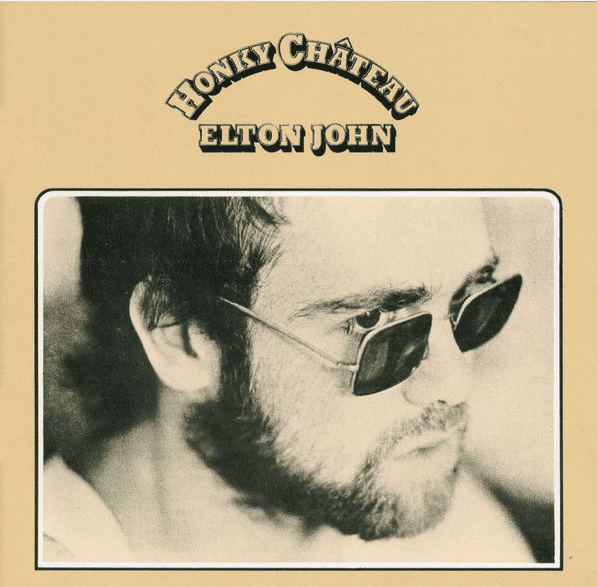

「ホンキー・シャトー」はエルトン・ジョンのキャリアの中で初めてアメリカのビルボード200アルバムチャートで1位となりました。

かのローリング・ストーン誌の音楽評論家ジョン・ランドーは「今の時代の乱立するアルバムの泥沼から頭ひとつ抜け出した、豊かで温かみのある満足できるアルバム」と評しています。

タイトルはパリの古城を改築したスタジオで収録されたためだそうです。

このスタジオはエルトンのお気に入りでここからいくつもの名作が生まれることになります。

フランスとの関わりはこれだったのですね。

ジャケットはエルトンの右斜め上から見たアップですが、無精髭のいかつい感じで冗談かと思うくらいエルトン・ジョンらしくありません。

いつものイロモノスレスレの、ドナルド・ダックの着ぐるみを着たり、野球のユニフォームだったり、ピンボールの魔術師を名乗って巨大な靴を履いたりしてコンサートをする人とは思えません。

でもこれは一瞬、本当の素顔が撮られてしまったのかもね。

でそこをまたふざけてジャケットにするところがまた屈折している・・・のかもね。

アルバム「ホンキー・シャトー」のご紹介です。

演奏

エルトン・ジョン ヴォーカル、アコースティック・ピアノ(Tr.1-6, 8-10)、フェンダー・ローズ(Tr.1)、ハモンド・オルガン(Tr.2,4)、ハーモニューム(Tr.6)

デヴィッド・ヘンチェル ARPシンセサイザー’Tr.5,10)

ディヴィー・ジョンストン バンジョー(Tr.1,7)、エレクトリック、アコースティック、スライドギター(Tr.2-10)、バックヴォーカル(Tr.3,5,6,8,10)、スティールギター(Tr.7)、マンドリン(Tr.9)

ディー・マレー ベース、バックヴォーカル(Tr.3,5,6,8,10)

ナイジェル・オルソン ドラム(Tr.2-8,10)、タンバリン(Tr.2,4)、バックヴォーカル(Tr.3,5,6,8,10)、コンガ(Tr.7)

レイ・クーパー コンガ(Tr.8)

ジャン=ルイ・ショータン サックス(Tr.1)

アラン・アト サックス(Tr.1)

ジャック・ポロネージ トロンボーン(Tr.1)

イヴァン・ジュリアン トランペット(Tr.1)

ジャン=リュック・ポンティ エレクトリック・バイオリン(Tr.2,8)

「レッグス」ラリー・スミス タップダンス(Tr.3)

ガス・ダッジョン ブラスアレンジ(Tr.1)、追加バックヴォーカルとホイッスル(Tr.10)

マデリン・ペルー バックヴォーカル(Tr.6)

トニー・ハザード バックヴォーカル(Tr.6)、追加バックヴォーカル(Tr.10)

リザ・ストライク バックヴォーカル(Tr.6)

ラリー・スティール バックヴォーカル(Tr.6)

プロダクション

プロデューサー ガス・ダッジョン

エンジニア ケン・スコット

リマスター トニー・カズンズ

表紙写真 エド・カラエフ

ライナー・ノーツ ジョン・トブラー

SACDオーサリング ガス・スキナス

デジタル・トランスファー リッキー・グラハム

サラウンド・ミックス グレッグ・ペニー

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Honky Cat ホンキー・キャット

タイトル通りにホンキー・トンクな感じです。歌詞は辛辣です。もうここでベースとドラムの存在が大きいのがわかります。ホーンアレンジはガス・ダッジョンです。一見ヘンテコな曲ですがエルトンにかかるととっても聞きやすい、自然に聞こえるところが不思議です。

2, Mellow メロウ

メロディアスなバラードです。もうエルトンお得意の世界です。一気にこういう自分の世界に持っていけるところがいつもすごい才能だと思います。後半にザ・バンドを意識したようなハモンドオルガンも登場します。

3, I think I’m Going to Kill Myself 自殺の予感

スタッカートをきかして、ちょっと上手くいかないからもう自殺しよう、なんて軽々しく歌うことによって自殺を考えるティーンエイジャーを揶揄しています。

自殺なんて馬鹿馬鹿しいということを逆説的に歌っているのですが、本当に悩んでいる人にとってはこの軽さに救われるのかも。

2:10からの歌うベースとそのあとの妙に楽しげながら哀感も感じるピアノソロが良いんです。

4, Susie (Dramas) スージィ

田舎の男の子が都会から来た女の子に初恋の感情を・・・といったっところでしょうか。

1曲目と同じくここでもドラムとベースが大活躍です。

サビの強引に持っていかれる感覚が快感です。

5, Rocket Man ( I Think It’s Going to Be a Long Long Time) ロケットマン

エルトン・ジョンはこの1曲だけでも後世に残る、評価されるアーティストになったのではと思うくらいの大、大名曲です。

家族のために頑張っているけど、本当はみんなが思っているような男じゃないんだ。とロケットマンを演じることのギャップを謳っています。

アニメのミュージックビデオです。

ライブです。

6, Salvation サルヴェイション

みんな救いが必要だと歌います。敬虔な曲です。

ここではひねりはなく真正面から歌い上げます。

7, Slave スレイヴ

ずっとピアノによるイントロが多かったのですが、ここではアコースティックギターで始まります。

一見黒人奴隷のことを謳ってそうですが、暴力に立ち向かうには勇気が必要、我々は勇敢でなくてはならない、と現代社会で虐げられている人のこととも取れる内容です。

8, Amy エイミー

女性が女性を好きになってしまったという内容です。

ノリノリロックでドラムのアクセントもかっこよく決まっています。

9, Mona Lisas and Mad Hatters モナ・リザ・アンド・マッド・ハッター

ストリングスとエルトン・ジョンのピアノとディー・マレーのベースで演奏される曲です。

この時代のニューヨークの治安の悪さを歌っているのですが、切々と優しく、やりきれないような歌い方です。

10, Hercules ハーキュリーズ(ヘラクレス)

ヘラクレスとは猫の名前です。アコースティックギターのカッティングで始まります。

スライドギターソロも登場します。

ドゥー・ワップ風のコーラスで盛り上がります。

通して聴いても爽やかな風味もあるサウンドでそんなに胃もたれしません。もう一回聴きたくなるようなアルバムです。

コメント