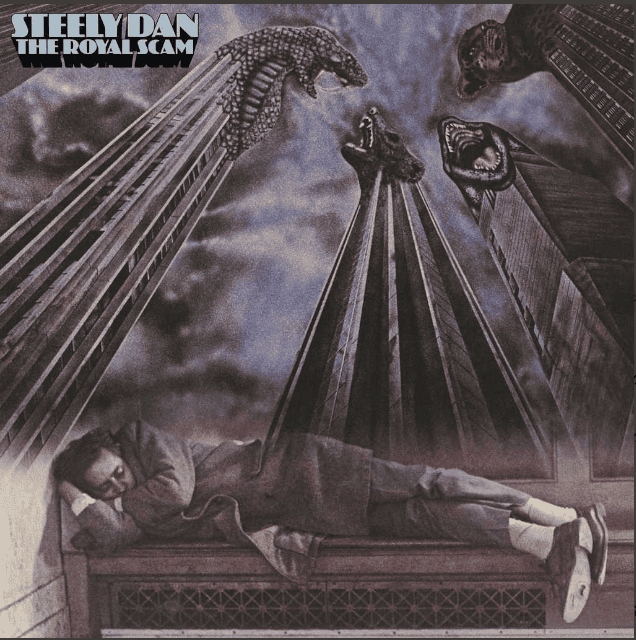

「The Royal Scam /ザ・ロイヤル・スカム=邦題 : 幻想の摩天楼」」は1976年5月31日にリリースされたスティーリー・ダンの5枚目のスタジオアルバムです。

アルバムタイトルを直訳すると「王室詐欺」となるのですが邦題は「幻想の摩天楼」という素晴らしいものです。

きっと日本の発売元である東芝EMIさん(もしくは日本コロンビアさん)の担当者がこの変なジャケットを見て「なんじゃこりゃ」と思いながらもできる限り、最大限のポジティブな発想で名付けたタイトルだと思います。胸中お察しします。(余計なことです)

リリース時には過去の4作同様このアルバムもヒットチャートで善戦しましたがトップになるようなヒットではありませんでした。

というか、こういう系統のバンドはナンバーワンになるよりも20位以内くらいの位置が最も合っているように思われます。

あまりにヒットしてしまうと時代性を感じるものになりイメージが固定してしまいます。

ある意味、聴いた時の新鮮さが失われます。

そしてまたこの趣味の悪いジャケットデザインは恒例ではありますが、今までのものに比べても突出している状態です。

ジャケット・センスに関して改心するのは次作の「エイジャ」まで待たねばばりません。

日本においてはスティーリー・ダンはユニークな存在でした。

本国アメリカではすでにビッグな存在になっており、シニカルな歌詞で音楽性の高いロックバンドという位置でしたが、この時点では日本ではそれほど認知されていなかったように記憶しています。

(私の年齢的なこともありますが)

この時代の代表的なロックバンドとしてすぐに名が上がるようなバンドではない存在でした。

しかし次作の「エイジャ」とその次の「ガウチョ」が完璧な作りで大成功します。

日本でも玄人受けして時代を超えて評価されるようになりました。

その二枚は時間が経つほど名録音、名盤として評価され、今や揺るぎない地位を獲得しております。

そして「エイジャ」「ガウチョ」のクオリティを見れば、今までどういうことをやってきたバンドかは大変気になるところです。

ということで以前の作品も評価されるようになりました。

この人らは昔から只者ではなかったということが知れ渡るようになったのです。

デビュー当初からスティーリー・ダンはオタク気質満載でした。

中心はドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーのコンビです。

二人は最初からロックバンドを演りたいというよりも自分たちの音楽を好きな、理想のミュージシャンに演奏してもらいたいというものでした。

初期の頃からサウンド、音質など色々なところにオタクなこだわりを見せていました。

自分たちの演奏よりももっと上手いミュージシャンに演奏してもらいたいとか、驚くことに自らが歌うことも嫌だったそうです。

普通の、というか一流のロックミュージシャンというものは「オレって天才!」「オレって最高!」などとナルシスティックなものですが、(そうでないとなれません)この二人はまた別の意味で自分が前に出て行かないナルシストなんです。

そういう意味でも、とっても捻くれた完璧主義者です。

そういうスタイルで誰にも有無をも言わさない、奥の深い音楽を作り続けたことにとっても魅力を感じます。

そして2023年になるとスティーリー・ダンの中心人物の一人、および最後の生き残りとなってしまったドナルド・フェイゲンの監修によって初期から5作目までのリマスター監修が始まりました。

(ウォルター・ベッカー氏は2017年9月3日に亡くなられました)

メインはヴァイナル・レコードを想定した超高音質レコード用リマスターです。

何やらフェイゲンらしいこだわりです。

それに合わせてデジタル配信も始まりました。

私の場合、いまさら費用対効果が大きく比例するアナログの世界に行きたいとは思いません。

(戻れませぬ、が正解です)

というわけで2023年当時、最初のリマスター、デビュー作の「キャント・バイ・ア・スリル」を手に入れて聴いてみました。

最新のリマスターらしく丁寧なチューニングがされていると感じました。

リマスターシリーズはしばらく静観していたのですが、このシリーズのラストとなる「幻想の摩天楼」も2025リマスターを聴いてみました。

元からこのアルバムは次作「エイジャ」への接点、繋がりは多く感じられますが全体の印象、音のニュアンスがまるで違っています。

「エイジャ」はジャズ、フュージョンみたいな空間を感じさせる録音で、空気感を大事にしています。

それに比べて「幻想の摩天楼」はオンマイク気味のざらざらした、すぐそこで演奏しているような、いわばとってもロックな音です。

勝手なことを言わせてもらうとこの手の音はCDの規格(44.1kHz、16bit)がとっても似合うのです。

ラリー・カールトンの歪んだギターはビヤビヤとえげつなく、バーナード・パーディーのドラムも「エイジャ」と「摩天楼」では大分違います。

7mくらい離れて聴いているのと、パーディーのすぐ後ろに立って聴いているというくらいの違いです。(言い過ぎか)

今回のリマスター音源の音質について感想を述べたいと思いますが、比較する私の持っているリッピングした音源は、CDがいつの時代のものかまで記録していないのでわかりません。

(多分そんなに古い世代のものではありません)

また今回のリマスターの目的は高音質レコードのためであって、ハイレゾ音源のためのリマスターではありません。

なのでここで私が話している内容は作成者の意図とは離れた位置での感想、評論です。

もともとCDでも高音質録音で有名でした。

とはいえ今回のリマスターを聞いて、全く同じとは言いませんが実はほとんど変化を感じられませんでした。

私の聞いているシステムがCDでも結構イケる音を目指してチューニングしているということもありますが、なんというかまたひとつリマスターも新しい次元に入ってきたのかもしれません。

今回のアナログレコードで高音質ということもそうです。

聴いてみてドラムがどっしりしたとか、ギターのえげつなく歪んだ音がちょっとまろやかになったとか、若干空気感を感じる音像にはなったとかは感じるのですが、そこはもうどうこう言うよりロックの音としてはもう好みの問題ですね。

などと思いながらスティーリー・ダンのオフィシャルなアルバムはドナルド・フェイゲンのソロも合わせて全部聴き直してみたりするのです。

しばらくしたら「さわやか革命」とか「嘘つきケティ」もリマスターを買ってみたりするかもしれません。

リリース時には「なんだこれ」と思っていた「トウー・アゲインスト・ネイチャー」や「エブリシング・マスト・ゴー」も最近特にお気に入りです。

素直に、やっとスティーリー・ダンの世界に追いついたような気がします。

アルバム「幻想の摩天楼」のご紹介です。

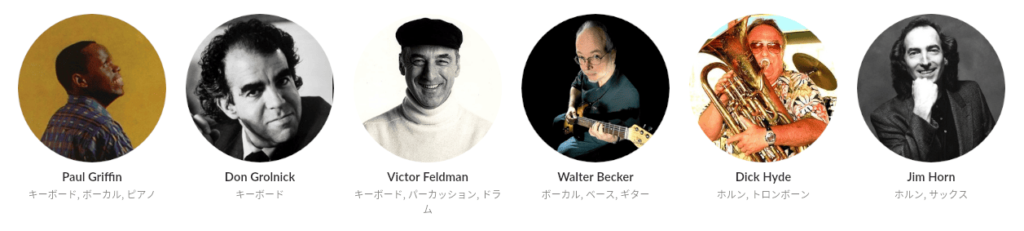

演奏

スティーリー・ダン

ドナルド・フェイゲン キーボード、リードヴォーカル、バックヴォーカル

ウォルター・ベッカー ギター、ベースギター

ゲストミュージシャン

ポール・グリフィン キーボード

ドン・グロルニック キーボード

ラリー・カールトン ギター

デニー・ディアス ギター

ディーン・バークス ギター

エリオット・ランドール ギター

チャック・レイニー ベースギター

リック・マロッタ ドラムス

バーナード・パーディー ドラムス

ゲイリー・コールマン パーカッション

ビクター・フェルドマン パーカッション、キーボード

チャック・フィンドリー トランペット

ボブ・フィンドリー トランペット

ディック・“スライド”・ハイド トロンボーン

ジム・ホーン サックス

ブラス・ジョンソン サックス

ジョン・クレマー サックス

ヴェネッタ・フィールズ バックヴォーカル

クライディ・キング バックヴォーカル

シャーリー・マシューズ バックヴォーカル

マイケル・マクドナルド バックヴォーカル

ティモシー・B・シュミット バックヴォーカル

ギャリー・シーマン ホーンアレンジ

プロダクション

ゲイリー・カッツ プロデューサー

ロジャー・ニコルズ エンジニア・ミキシングエンジニア

エリオット・シャイナー エンジニア

バーニー・パーキンス ミキシング・エンジニア

ブライアン・ガードナー マスタリング・エンジニア

スチャート・ディンキー・ドーソン サウンド・コンサルタント

カレン・スタンリー

エド・カラエフ アートディレクション、デザイン

チャーリー・ガンズ カバーアート

ゾックス カバーアート

トム・ニコシー タイポグラフィック・デザイン

リイシュー

ロジャー・ニコルス リマスタリング・エンジニア

ベス・ステンベル コーディネーター

ヴァルタン アートディレクション

マイク・ディール デザイン

ダニエル・レヴィティン コンサルタント

曲目

*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。

1, Kid Charlemagne 滅びゆく英雄(キッド・シャールメイン)

タイトルは歴史上の人物、700年代後半から800年代にかけてフランク国王(在位: 768年 – 814年)及びカロリング朝における初代ローマ皇帝(在位 : 800年 – 814年)となったカール大帝のことですが、内容は麻薬販売人のことを歌っています。

このアルバムはギターが大活躍しているのですが、のっけからラリー・カールトンのヴォーカルを喰ってしまうくらいの歌うロックギターが堪能できます。

それともう一つの聴きどころはバーナード・パーディーの押し引きの強いファンキーなドラムとチャック・レイニーの太くうねるベースです。

2, The Caves of Altamira アルタミラ洞窟の渓谷

スペインの世界遺産、アルタミラの洞窟にかけて、人付き合いの下手な考古学者のことを歌っているそうです。

印象的なサックスのソロはジョン・クレマーによるものです。

サビでのパーディーのドラム、ハイハットのバックビートなノリがたまりません。

3, Don’t Take Me Alive 最後の無法者

直訳すると「生かしておかないで」となります。

1970年8月24日に発生したウィスコンシン大学マディソン校のスターリングホール爆破事件についての歌です。

その中で最年少だったデヴィッド・シルヴァン・ファインについて歌っています。

ファイン容疑者は1976年にカリフォルニア州サン・ラファエルでで逮捕されました。曲のタイトルとは違って生きたまま捉えられましたが、3年間の刑期を終えた後、オレゴン州でパラリーガルになりました。

ここでもラリー・カールトン大活躍です。

そしてドラムはリック・マロッタ。この人のドラムは歌うドラムです。パ=ディーとの違いが楽しめます。

4, Sign In Stranger 狂った町

タイトルを直訳すると「見知らぬ人にサイン・イン」、今の時代では勝手にデバイスにログインするとかメールを見るというような感じですが、この時代はそんなものはありません。

歌の内容は犯罪を犯して逃げ回っている人間に悪の組織がこちらに来いよと誘っているような内容です。

ギターはエリオット・ランドール、転がるようなピアノはポール・グリフィン、とにかくリズムのタメがかっこいいのです。

5, The Fez トルコ帽もないのに

「トルコ帽もないのに」とはトルコ人=イスラム教徒ではないから一夫多妻など認めていない、だから二股かけてなんかいない、という内容みたいです。

Fezとはこういう帽子です。

(WikiPediaより引用)

ベースのグルーヴが生かしています。

キーボードがエキゾチックな雰囲気を醸し出します。

その雰囲気に合わせたギターソロはウォルター・ベッカーです。

6, Green Earrings 緑のイヤリング

恋人のイヤリングを盗んで金に変えようとしている男の歌です。こういう歌詞を作りたがるなんて、かなり屈折しています。

ブリッジのギターはデニー・ディアス、緊張感が高まるギターです。ソロはエリオット・ランドールも入ります。

ギターソロの時のドラムのフィルインに1970年代のハードロックの音が詰まっている感がします。

7, Haitian Divorce ハイチ式離婚

熱烈に愛し合って結婚した夫婦がハイチに旅行に行って喧嘩して、奥さんは酔った勢いでタクシーの運転手と浮気をしてしまいます。

アメリカに戻って仲直りした夫婦に子供ができましたが、明らかに夫と違う人種だった。夫は離婚を決意した、という歌です。

トーキング・モジュレーターというギターエフェクトの飛び道具が登場です。

そういえばライ・クーダーに「メキシコ式離婚」というのがありました。こちらの内容も同じようなものです。

8, Everything You Did 裏切りの売女

はい、これも奥さんに家で浮気をされた夫の歌です。(痴話喧嘩の内容が聞かれないように)イーグルスのヴォリュームを上げようという歌詞も出てきます。

歌うドラムのリック・マロッタ再登場です。

ギターは安定のラリー・カールトン。

曲の終わり方が唐突です。

9, The Royal Scam 幻想の摩天楼

直訳すると「王室詐欺」、カリブ海の小国からアメリカの生活を夢見てニューヨークに移り住んだ人々が、結局うまく行かずに音ぶれていくという内容です。

それを知った上でアルバムタイトルを思いながらジャケットを眺めるとちょっと理解できる感じになります。

シンプルなリズムでたたみかけるサウンドです。

最後は余韻を残しながらフェイドアウトして終わります。

コメント